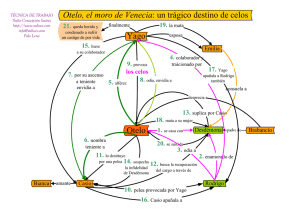

Otelo, el moro de Venecia

Anuncio