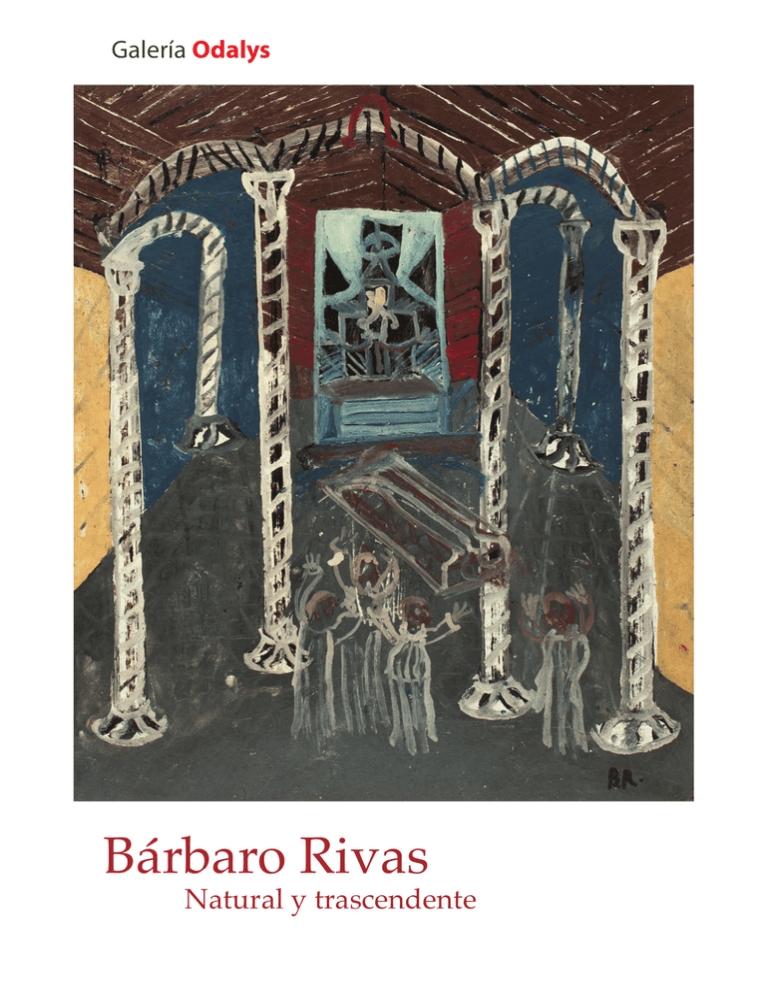

Bárbaro Rivas

Anuncio