Mademoiselle

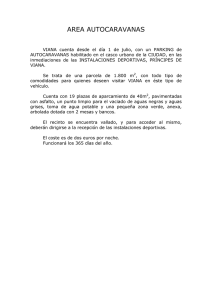

Anuncio