Fiebre chikungunya. Manifestaciones reumáticas de una infección

Anuncio

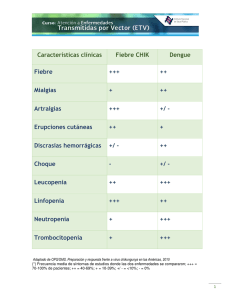

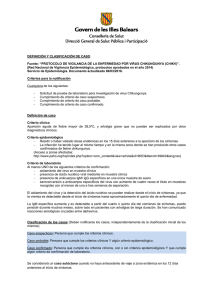

Documento descargado de http://www.reumatologiaclinica.org el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Reumatol Clin. 2015;11(3):161–164 www.reumatologiaclinica.org Revisión Fiebre chikungunya. Manifestaciones reumáticas de una infección emergente en Europa M. Loreto Horcada a,∗ , Carlos Díaz-Calderón b y Laura Garrido a a b Servicio de Reumatología, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra, España Centro Salud Tarazona, Zaragoza, España información del artículo r e s u m e n Historia del artículo: Recibido el 17 de marzo de 2014 Aceptado el 11 de julio de 2014 On-line el 3 de septiembre de 2014 La fiebre chikungunya es una enfermedad producida por un alfavirus perteneciente a la familia Togaviridae, transmitida por miembros de diferentes especies del género Aedes: Aedes aegypti y Aedes albopictus (A. albopictus). Es endémica en África y Asia, ocasionando brotes epidémicos recurrentes. En 2007, surge de forma emergente en Europa transmitida por A. albopictus, asentado en el área mediterránea. Los primeros casos autóctonos detectados recientemente en las islas caribeñas suponen una seria amenaza de propagación al continente americano, libre hasta el momento de la enfermedad. Se manifiesta de forma aguda con fiebre, rash cutáneo y poliartritis. La mortalidad es baja, pero un porcentaje elevado de enfermos desarrollan una fase crónica definida por poliartritis persistente durante meses e incluso años. Una severa reacción inmunitaria de defensa con incremento de citocinas proinflamatorias es la responsable de la inflamación articular. El tratamiento es sintomático. No disponemos de terapia antiviral específica ni vacuna preventiva. Por ello, debemos profundizar en el estudio de la inmunopatogénesis, con el fin encontrar dianas terapéuticas más apropiadas. Palabras clave: Fiebre chikungunya Poliartritis crónica Epidemia emergente Alerta internacional © 2014 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados. Chikungunya fever. Rheumatic manifestations of an emerging disease in Europe a b s t r a c t Keywords: Chikungunya fever Chronic polyarthritis Emergent outbreak International alert Chikungunya fever is a viral disease caused by an alphavirus belonging to the Togaviridae family, transmitted by several species of Aedes mosquitoes: Aedes aegypti and Aedes albopictus (A. albopictus). It is endemic in Africa and Asia with recurrent outbreaks. It is an emerging disease and cases in Europe transmitted by A. albopictus have been established in Mediterranean areas. The first autochthonous cases detected on the Caribbean islands suppose a serious threat of spreading disease to America, which so far has been disease free. Clinical symptoms begin abruptly with fever, skin rash and polyarthritis. Although mortality is low, a high percentage of patients develop a chronic phase defined by persistent arthritis for months or even years. A severe immune response is responsible for joint inflammation. The absence of specific treatment and lack of vaccine requires detailed studies about its immunopathogenesis in order to determine the most appropriate target. © 2014 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved. Introducción ∗ Autor para correspondencia. Correo electrónico: [email protected] (M.L. Horcada). http://dx.doi.org/10.1016/j.reuma.2014.07.005 1699-258X/© 2014 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados. La fiebre chikungunya es una infección vírica producida por un alfavirus ARN monocatenario perteneciente a la familia de los Togaviridae. Es transmitida al hombre por mosquitos del género Aedes: Documento descargado de http://www.reumatologiaclinica.org el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. 162 M.L. Horcada et al / Reumatol Clin. 2015;11(3):161–164 Aedes aegypti (A. aegypti) y Aedes albopictus (A. albopictus). Es endémica en África y Asia, ocasionando brotes epidémicos recurrentes. La expansión de la enfermedad a través de casos importados ha originado brotes epidémicos autóctonos en regiones del Océano Índico y Europa, como el acontecido en el norte de Italia en 20071 . La notificación en diciembre del 2013 de los primeros casos autóctonos en los territorios de las islas caribeñas ha alertado a las autoridades internacionales sobre la posibilidad de propagación de la enfermedad al territorio continental americano, libre hasta ahora de la enfermedad. Desde esa fecha, el número de casos declarados asciende de forma progresiva. La expansión de la enfermedad en un mundo globalizado está causando alarma epidemiológica entre las autoridades sanitarias mundiales. Múltiples viajeros europeos acuden cada año a la región de las islas del Caribe, actual foco de la enfermedad, pudiendo actuar como vehículo de diseminación al continente europeo. En la región mediterránea de Europa se dan las condiciones climáticas idóneas para el desarrollo del mosquito A. albopictus, favoreciendo la colonización de este vector. Ya se ha detectado su presencia en diversas regiones de España. Por lo tanto, la fiebre chikungunya podría convertirse, a partir de casos importados, en una enfermedad emergente en nuestro territorio. Clínicamente, la enfermedad se manifiesta de forma aguda y abrupta con fiebre, rash cutáneo, artralgias/artritis y astenia que produce una importante incapacidad funcional. La repuesta al tratamiento sintomático es lenta, presentando una elevada tendencia a la recurrencia y cronicidad a nivel articular2 . Una respuesta inmunitaria severa ante la agresión viral es la responsable de las manifestaciones reumáticas. Los recursos terapéuticos actuales son escasos. No disponemos de tratamiento antiviral efectivo ni de vacuna y la respuesta al tratamiento sintomático es moderada. El estudio de la inmunopatogénesis nos conducirá hacia otras dianas terapéuticas más apropiadas. Epidemiología e historia natural El virus chikungunya (CHIKV) es un alfavirus ARN monocatenario, perteneciente la familia Togaviridae. Los alfavirus son virus pequeños, esféricos y encapsulados, de 60-70 nm de diámetro. Su ciclo replicativo es muy rápido, aproximadamente de 4 h2 . El reservorio del CHIKV en su ciclo endémico/epidémico urbano es el hombre infectado y la transmisión sucede primariamente a través de la picadura de mosquitos del género Aedes: A. aegypti y A. albopictus. A. aegypti se encuentra ampliamente distribuido por áreas urbanas del trópico y subtrópico y es responsable de la transmisión interhumana en zonas endémicas. A. albopictus, denominado en España como «mosquito tigre asiático», es un mosquito más agresivo, activo a lo largo del día y con vida media más larga. El empleo de envases de plástico y el cambio climático en países en vías de desarrollo han facilitado la proliferación de este vector, expandiéndose a otras zonas geográficas a través de contenedores de transporte y neumáticos provenientes de Asia3 . Los cambios medioambientales han propiciado además un hábitat adecuado para el desarrollo del vector en los países receptores4 . Por otra parte, en el transcurso de la epidemia ocurrida en el Océano Índico, se produjo una mutación en la proteína E1 (A226 V) del CHIKV, confiriéndole una ventaja evolutiva en cuanto a su replicación en el mosquito A. albopictus, principal vector implicado en dicha epidemia5 . En España, el vector A. albopictus se halla presente al menos desde 2004, cuando se detecta por primera vez en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). A finales del 2012, el vector se había establecido en muchos municipios de la costa mediterránea (de Gerona a Murcia, con la excepción de Valencia) y de Mallorca, no pudiendo descartarse su difusión a zonas del valle del Ebro6 . El CHIKV fue aislado por primera vez en Tanzania en 1952. Inicialmente, permaneció limitado al este de África y sudeste de Asia, produciendo epidemias masivas, como la ocurrida entre 1999 y 2000 en la República Democrática del Congo, que afectó a unas 50.000 personas, y la posterior ocurrida en 2000-2003 en Indonesia. En el 2004 comenzó un proceso de expansión global de la enfermedad, caracterizado por diversas epidemias que afectaron a unos 5-10 millones de personas7 . En 2004 se produce desde Kenia la propagación de la nueva variante del virus (A226 V), adaptada al vector A. albopictus a las islas del Océano Índico5 . La epidemia en la isla de la Reunión (2006-2007) atrajo el interés mundial por esta enfermedad a consecuencia del importante impacto económico y social producido en un zona con un elevado desarrollo sociosanitario8 . Desde el comienzo de esta epidemia, más de 1.000 casos importados de CHIKV han sido detectados en viajeros de Europa y América procedentes de áreas afectadas4 . Entre julio y septiembre del 2007, 205 casos autóctonos de fiebre chikungunya fueron detectados en Italia, 175 confirmados, constituyendo la primera epidemia autóctona de Europa. Los casos desparecieron tras el descenso de las temperaturas, no registrándose nuevos casos hasta ahora9 . En 2010 se declararon 2 nuevos casos de transmisión local en la costa del suroeste de Francia10 . En cuanto a España, desde 2006 se han notificado varios casos importados. Sanchez Seco et al.11 analizaron la presencia de infección en 308 viajeros con cuadro clínico compatible con la enfermedad, procedentes de áreas endémicas. Se utilizaron técnicas de PCR y cultivo para su detección. Se diagnosticaron 29 casos en total, 9 en viajeros procedentes en las islas occidentales del Océano Índico y 20 de la India. Estos casos sucedieron entre 2006 y 2007, coincidiendo con los brotes epidémicos ocurridos de dichas áreas geográficas. La confirmación de fiebre chikungunya importada en España ha promovido la aprobación en 2013 de un protocolo de vigilancia encaminado a evitar la aparición de casos y a la prevención del asentamiento del vector12 . En la actualidad, un nuevo brote epidémico está surgiendo en la región de las islas caribeñas. En diciembre del 2013 comienza la publicación de los primeros casos autóctonos de fiebre chikungunya registrados en América, que abarca los territorios de las islas caribeñas: islas Vírgenes Británicas, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, San Martín (holandesa), San Martín (francesa), Guayana francesa, Dominica, Anguila y Aruba, Santo Domingo y Haití, con 130.941 casos sospechosos y 4.486 casos confirmados (6 de junio del 2014, última actualización de la OMS)13 . La enfermedad se extiende de una forma rápida y progresiva. La aparición de fiebre chikungunya como enfermedad emergente en el continente americano ha obligado a la publicación por parte de la OMS (24 de enero del 2014) de una serie de recomendaciones para evitar la progresión de la transmisión autóctona de esta enfermedad14,15 . Manifestaciones clínicas La picadura del mosquito infectado produce en el hombre manifestaciones de la enfermedad en el 95% de los casos. Después de la infección por CHIKV, sucede un silente periodo de incubación de 2-4 días de duración. Tras este corto periodo, tiene lugar de forma abrupta el periodo agudo de la enfermedad, coincidiendo con la máxima viremia. Se manifiesta con fiebre alta, seguida en pocas horas de mialgias, artralgias y artritis generalizadas, intensas e invalidantes, acompañadas de cefalea, lumbalgia y rash cutáneo maculopapular, predominante en el tórax1 . En ocasiones, también puede aparecer edema facial y dermatitis ampollosa sobre todo en niños16,17 . Los reactantes de fase aguda se encuentran normales o moderadamente elevados. Pueden presentarse leucopenia, linfopenia o trombocitopenia. Entre las manifestaciones oftalmológicas descritas, hallamos uveítis anterior, posterior y vasculitis retiniana de curso benigno con resolución en 6-8 semanas18,19 . Otras manifestaciones menos frecuentes son miopericarditis, meningoencefalitis y hepatitis tóxica masiva. Tras este episodio agudo Documento descargado de http://www.reumatologiaclinica.org el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. M.L. Horcada et al / Reumatol Clin. 2015;11(3):161–164 163 de 7-10 días, un elevado porcentaje de pacientes comienza la fase crónica de la enfermedad. Esta se manifiesta en forma de poliartritis/poliartralgia persistente, acompañada de rigidez matutina y astenia, que permanece incluso a los 3 años del comienzo20 . La transmisión feto-materna del virus es posible. De 35 mujeres embarazadas con enfermedad confirmada en el momento del parto, 30 transmitieron la enfermedad a los neonatos, siendo la primera constatación de transmisión feto-materna21 . Posteriormente, otros más casos han sido publicados por diversos autores. De igual forma, podría producirse la trasmisión a través de transfusión de hemoderivados. Este hecho ocasionó considerables problemas a las autoridades sanitarias italianas durante la epidemia que afectó a su territorio en 2007; la aplicación de las medidas de precaución adoptadas por los bancos de sangre produjo una considerable merma en productos hemoderivados22 . La fiebre chikungunya no puede considerarse una enfermedad grave en cuanto a la mortalidad se refiere23 . Su incidencia es baja y afecta, en su mayor parte, a mayores de 65 años. Su gravedad reside en la afectación masiva de numerosos individuos, así como en la cronicidad de sus manifestaciones reumáticas, que pueden dar lugar a importante impacto laboral, social y económico en una población. por parte del hospedador. El fallo en los mecanismos reguladores de esta respuesta podría ser causa de la persistencia de la inflamación en el tejido sinovial manifestada como artralgia/artritis crónica. Como expresión de la actividad inflamatoria, los niveles de interleucina-6 se mantienen elevados en la fase crónica de la enfermedad27 . La teoría de la persistencia del CHIKV en tejido sinovial utilizado como reservorio es consistente con hallazgos encontrados en el modelo de experimentación animal. El CHIKV es detectado en el tejido articular de primates después de 90 días de la infección junto con evidentes signos de inflamación crónica28,29 . El conocimiento de la inmunopatogénesis durante el desarrollo de la enfermedad es pieza clave para la comprensión de su curso clínico. La defensa frente al CHIKV implica tanto la inmunidad innata, a través de la acción del IFN-␣, como la inmunidad adaptativa a través de diversos mediadores proinflamatrios30,31 . Es posible que la mutación A226 V detectada en las últimas epidemias confiera resistencia a la actividad antiviral del INF-␣. Este hecho no ha podido ser todavía demostrado en estudios experimentales de inhibición de replicación viral. De momento, el conocimiento de la inmunobiología del CHIKV se halla todavía en su comienzo. La comprensión de la interrelación virus/huésped nos ayudará a encontrar las estrategias adecuadas para el control de la enfermedad. Manifestaciones reumáticas de la enfermedad Diagnóstico y vigilancia Aunque las artralgias son la manifestación reumática más típica, tanto en la fase aguda como en la crónica, la artritis con marcada sinovitis puede ser objetivada en ambas fases de la enfermedad. Presenta un patrón poliarticular simétrico y distal, afectando a manos, carpos y tobillos. Menos frecuentemente, afecta a codos, rodillas, hombros, caderas y también temporomandibulares. La entensopatía, la talalgia y el dolor condroesternal aparecen en menor frecuencia. La prevalencia de positividad a factor reumatoide en la fase crónica de la enfermedad varía entre el 25 y el 43%, siendo menor la positividad para anticuerpos anticitrularina24 . Otra manifestación descrita es la tenosinovitis digital, carpos y tobillos, que puede ser severa, contribuyendo a la aparición de síndrome del túnel carpiano, tarsiano y cubital25 . La poliartritis crónica sigue un curso persistente o intermitente, con o sin patrón migratorio y, en ocasiones, con recurrencia tras resolución del cuadro inicial25 . El porcentaje de afectados disminuye a lo largo del tiempo, siendo del 88 al 100% en las 6 primeras semanas, llegando al 12% a los 3-5 años. Como podemos observar, los pacientes con poliartritis crónica pueden cumplir criterios de artritis reumatoide. Otros síntomas que pueden aparecer en ambas fases de la enfermedad, y descritos por diversos grupos de trabajo, son el dolor axial, presente hasta en un 28-32% de la fase crónica26 , el fenómeno de Raynaud y la astenia. El diagnóstico se establece, en primer lugar, sobre la base de la clínica y la epidemiología de la enfermedad. La confirmación es absolutamente necesaria para poder establecer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades transmitidas por mosquitos del género Aedes, como el dengue, endémico en las mismas áreas geográficas. El laboratorio de microbiología debe asumir la responsabilidad de notificar cualquier hallazgo de un virus importado en un paciente que pueda haber iniciado un ciclo de transmisión autóctona por residir en un área colonizada por el vector. La confirmación de los resultados por parte del Laboratorio Nacional de Referencia es, además de obligatoria, de crucial importancia para las actividades de vigilancia epidemiológica nacional e internacional. La demostración directa de la presencia el virus en sangre por medio de la determinación de ARN viral por RT-PCR o el aislamiento en cultivo en líneas celulares deberá realizarse precozmente como máximo hasta los 5-10 días de inicio, tiempo de máxima viremia. El aislamiento del CHIKV, además de su interés diagnóstico, permite realizar estudios de caracterización biológica, antigénica, molecular y genética de los nuevos virus que hayan sido detectados. Pasado el episodio agudo, se realizarán determinaciones serológicas indirectas. Inmunofluorescencia y ELISA son las técnicas más rápidas y sensibles para la detección de anticuerpos específicos y permiten distinguir entre anticuerpos IgM e IgG. La IgM aparece a los 2-3 días de la infección y se mantiene por encima de los 3 meses, raramente más de un año. La IgG aparece pronto tras la IgM y persisten por años32 . Inmunopatogénesis Tras la inoculación, el CHIKV penetra directamente en los capilares subcutáneos comenzando inmediatamente su replicación en las células cutáneas como macrófagos, fibroblastos y células endoteliales. Tras esta corta fase, los virus son transportados a los ganglios linfáticos próximos al punto de inoculación, donde infectan de forma masiva a monocitos y macrófagos. De esta forma, el virus transportado por las células alcanza rápidamente el sistema circulatorio, diseminándose a diferentes localizaciones, como músculo, articulaciones, hígado y cerebro. Podemos considerar, por tanto, los monocitos/macrófagos como auténticos caballos de Troya que ayudan a diseminar el virus. Este hecho explica la persistencia de la enfermedad a pesar de la corta duración de la viremia. La resolución de la infección implica una respuesta inmunitaria vigorosa Tratamiento No existe en la actualidad terapia antiviral específica ni vacuna para la fiebre chikungunya. El tratamiento sintomático será nuestro único recurso en la fase aguda de la enfermedad, aunque la respuesta a antiinflamatorios no esteroideos es moderada. Deberemos ser cautos en el uso de esteroides dado el riesgo de reactivación de las manifestaciones reumatológicas tras la retirada. Evitaremos el uso de ácido acetilsalicílico por riesgo de síndrome de Reye. Se ha sugerido que la cloroquina, siendo capaz de reducir la replicación viral, podría ser eficaz en la profilaxis y el tratamiento de la etapa temprana de la enfermedad, no habiéndose demostrado su eficacia en la fase crónica33,34 . Por otra parte, el metotrexato ha sido Documento descargado de http://www.reumatologiaclinica.org el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. 164 M.L. Horcada et al / Reumatol Clin. 2015;11(3):161–164 utilizado con éxito en un grupo de pacientes con poliartritis crónica destructiva (CPP+) tras la infección por CHIKV35,36 . El mantenimiento de la actividad inflamatoria con elevación de citocinas proinflamatorias es un hecho constatado en la fase crónica. Esto abre la puerta a posteriores estudios de eficacia con fármacos modificadores de la enfermedad e incluso terapia biológica. A falta todavía de vacuna, las medidas preventivas de control de plagas de mosquito y la protección frente a picaduras, así como el diagnóstico y la notificación precoz de casos importados, serán las medidas a tomar para prevenir la aparición de un brote epidémico. Conclusiones La fiebre chikungunya puede llegar a ser una enfermedad emergente en España, donde se dan las condiciones climáticas idóneas para el desarrollo del mosquito A. albopictus, vector de la enfermedad. En la actualidad, ya se ha detectado la presencia de este mosquito en diversas zonas de la cuenca mediterránea, afectando a la población residente en forma de múltiples picaduras. Potencialmente, puede surgir a partir de casos importados una epidemia autóctona masiva con importante morbilidad. Su expansión a América en un mundo globalizado está causando alarma epidemiológica entre las autoridades sanitarias mundiales. Múltiples turistas europeos acuden cada año a la región de las islas del Caribe, actual foco de la enfermedad, pudiendo actuar como vehículo de diseminación a nuestro continente. Las manifestaciones reumáticas deben ser conocidas por los reumatólogos españoles, lo cual nos ayudará a implicarnos junto a epidemiólogos, microbiólogos e inmunólogos en el manejo y el control de la enfermedad. Responsabilidades éticas Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales. Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes. Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes. Conflicto de intereses Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Bibliografía 1. Pialoux G, Gaüzère BA, Jauréguiberry S, Strobel M. Chikingunya, an epidemic arbovirosis. Lancet Infect Dis. 2007;7:319–27. 2. Caglioti C, Lalle E, Castilletti C, Carletti F, Capobianchi MR, Bordi L. Chikunyunga virus infecction: An overview. New Microbiol. 2013;36:211–27. 3. Rezza G. Re-emergence of Chikungunya and other scourges: The role of globalization and climate change. Ann Ist Super Sanita. 2008;44:315–8. 4. Fischer D, Thomas SM, Suk JE, Sudre B, Hess B, Tjaden NB, et al. Climate change effects on Chikungunya transmission in Europe: Geospatial analysis of vector’s climatic suitability and virus’ temperature requirements. Int J Health Geogr. 2013;12:51. 5. Bordi L, Carletti F, Castilletti C, Chiappini R, Sambri V, Cavrini F, et al. Presence of A226 V mutacion in autchothonous and imported Italian Chikungunya fever virus strain. Clin Infect Dis. 2008;47:428–9. 6. Lucientes-Curdi J, Molina-Moreno R, Amela-Heras C, Simon-Soria F, SantosSanz S, Sánchez-Gómez A, et al. Dispersion of Aedes albopictus in the Spanish Mediterranean area. Eur J Public Health. 2014;24:637–40. 7. Staples JE, Breiman RF, Powers AM. Chikungunya fever: An epidemiological review of a re-emergin infectious disease. Clin Infect Dis. 2009;49:942. 8. Renault P, Solet JL, Sisoko D, Balleyder E, Larrieu S, Filleul L, et al. A major epidemic of chikungunya virus infection on Reunion Island, France, 2005-2006. Am J Trop Med Hyg. 2007;77:727–31. 9. Rezza G, Nicoletti L, Angelini R, Romi A, Finarelli C, Panning M, et al. Infection whit Chikungunya virus in Italy: An outbreak in temperate region. Lancet. 2007;370:1840–6. 10. Golud EA, Galian P, De Llamballerie X, Charrel RN. First autochthonous cases of dengue fever and chikunyunga fever in France: From bad dream to reality! Clin Microbiol Infect. 2010;16:1702–4. 11. Sanchez-Seco MP, Negredo A, Puente S, Pinazo MA, Shuffenecker I, Tenorio A, et al. Microbiological diagnosis of Cikungunya virus in Spain (2006-2007): Case detection in travellers. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2009;8:457–61. 12. Protocolo de vigilancia de la enfermedad por virus chikungunya (CHIKV). Rede Nacional de Vigilancia Epidemiológica. [consultado Mar 2014]. Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fdvigilancias-alertas 13. Organización Panamericana de la Salud. Disponible en: http://www.paho.org/ hq/index.php?option=com content&view=frontpage&Itemid=39843&lang=es 14. Leparc-Goffart I, Nougairede A, Cassadou S, Prat C, de Lamballerie X. Chikungunya in Americas. Lancet. 2014;383:514. 15. Organización Panamericana de la Salud. [consultado 24 Ene 2014]. Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com docman&task= doc view&gid=24320&Itemid= 16. Fourier ED, Morrison JG. Rheumatoid arthritic syndrome after chikungunya fever. S Afr Med. 1979;56:130–2. 17. Brigton SW, Prozesky OW, de la Harpe AL. Chikungunya virus infection. A retrospective study of 107 cases. S Afr Med. 1983;63:313–5. 18. Khairallah M, Kaloun R, Ben Yahaia S, Jelliti B, Messaoud R. New infectious etiologist for posterior uveitis. Ophtalmic Res. 2013;49:66–72. 19. Khairallah M, Kahloun R. Ocular manifestations of emerging infectious. Curr Opin Ophthalmol. 2013;24:574–80. 20. Moro ML, Grilli E, Corvetta A, Silvi G, Angelini R, Mascella F, et al. Long-term chikungunya infection clinical manifestation after an outbreak in Italy: A prognostic cohort study. J Infec. 2012;65:165–72. 21. Cordel H. Chikungunya outbreak on Reunion: Up date. Euro Surveill. 2006;11:9–10. 22. Liumbruno GM, Calteri D, Petropulacos K, Mattivi A, Po C, Macini P, et al. The chikungunya epidemic in Italy its repercussion on the blood system. Blood Transfus. 2008;6:199–2010. 23. Paquet C, Quatresous I, Solet JL, Sissoko D, Renault P, Pierre V, et al. Chikunyunya outbreak in Reunion: Epidemiology and surveillance. Euro Surveill. 2006;11:5–6. 24. Staikowsky F, Talarmi P, Grivard P, Souabschuffenecker I, Le Roux K, Lecuit M, et al. Prospective study of Chikingunya virus acute infection in de Island of la Reunion during the 2005-2006 outbreak. PLoS One. 2009;28:4. 25. Heather E, Waymouth MD, Dick E, Zoutman MD, Tanveer E, Towheed MD. Chikungunya-related arthritis: Case report and review of de literature. Seminar Arthritis Rheumatism. 2013;24:273–8. 26. Chopra A, Anurandha V, Lagoo-Josi V, Kunjir V, Slavi V, Saluja V. Chikungunya virus ache and pain: An emerging challenge. Arthritis Rheumatol. 2008;58:2021–2. 27. Chow A, Her Z, Ong EK, Chen JM, Dimatatac F, Kwek DJ, et al. Persistent arthralgia induced by Chikungunya virus infection is associated with interleukin-6 and granulocyte macrophage colony-stimulating factor. J Infect Dis. 2011;203:149–57. 28. Labadie K, Larcher T, Joubert C, Manniqui A, Delache B, Verrier B, et al. Chinkungunya disease in non human primates involves long-term viral persistence in macrophages. J Clin Invest. 2014;120:894–906. 29. Chirathaworn C, Poovorawan Y, Lertmaharit S, Wuttirattanakowit N. Cytokine levels in patients with chikungunya virus infection. Asian Pac J Trop Med. 2013 A;6:631–4. 30. Hawman DW, Stoermer KA, Montgomery SA, Pal P, Oko L, Diamond MS, et al. Chronic joint disease caused by persistent Chikungunya virus infection is controlled by the adaptive immune response. J Virol. 2013;87:878–88. 31. Schwartz O, Alert M. Biology and phatogenesis of chikungunya virus. Natura reviews microbiology. 2010;8:491–500. 32. Franco C, Gegúndez MI, Navarro JM, Negredo AI, de Ory F, Sanchez-Seco MP, et al. Procedimientos en Microbiología Clínica. Recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica; 2013. Disponible en: http://www.seimc.org/documentoscientificos. 33. Chopra A, Saluja M, Venugopalan A. Effectiveness of chloroquine and inflammatory cytokine response in patients with early persistent musculoskeletal pain and arthritis following chikungunya virus infection. Arthritis Rheumatol. 2014;66:319–26. 34. Delogu I, de Lamballerie X. Chikungunya disease and chloroquine treatment. J Med Virol. 2011;83:1058–9. 35. Ganu MA, Ganu AS. Post-chikungunya chronic artritis —our experience with DMARDs over two year follows. J Assoc Physicians India. 2011;59:83–6. 36. Ribéra A, Degasne I, Jaffar Bandjee MC, Gasque P. Chronic rheumatic manifestations following chikungunya virus infection: Clinical description and therapeutic considerations. Leti Med Trop. 2012;72:83–5.