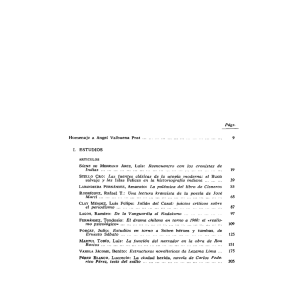

Predicción de la respuesta clínica a los antidepresivos. I

Anuncio

Predicción de la respuesta clínica a los antidepresivos. 1. Predietores biológ ieos Francisco J. VAZ LEAL (*) Y M. Soledad SALCEDO SALCEDO (**) 1. RESUMEN Uno de los principales objetivos de las investigaciones re­ lativas a los trastornos depresivos ha sido la identificación de factores de predicción de la respuesta clínica. El presente artículo revisa la bibliografía referente a factores predictores de la respuesta al tratamiento, tanto biológicos (primera parte) como psicosociales/clínicos (segunda parte). SUMMARY A major aim of the research conducted in depressive di­ sorders has been the identification of predictors for clinical response. This paper reviews both biologic (first part) and psychosocial/clinical predictors of treatment response (second part). PALABRAS CLAVE Trastornos afectivos. Psicofarmacología. Predictores. An­ tidepresivos. Respuesta clínica. INTRODUCCION El uso clínico de los antidepresivos, tan ex­ tendido en los últimos tiempos, ha traído con­ sigo la necesidad de identificar con el ma­ yor rigor posible aque­ llos factores que pu­ diesen estar relaciona­ dos con la aparición de una buena respues­ ta al tratamiento. Ha surgido, de este modo, fado un conjunto de trabajos centrados en la cuestión de la pre­ dicción de la evolución clínica, bien estudian­ do ésta en términos generales, bien com­ parando entre sí fár­ macos con perfiles de acción bioquímica di­ ferente (11 ). (*) Profesor Titular. Psi­ quiatra. KEY WORDS Affective disorders. Psychopharmacology. Predictive factors. Antidepressant drugs. Clinical response. (**) Profesora Asociada. Psicóloga. NOTA.-EI presente traba­ jo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación 89/0574, financiado con car­ go al Fondo de Investigacio­ nes Sanitarias de la Segu­ ridad Social. 375 Predicción de la respuesta clínica a los antidepresivos Los factores de predicción conside­ rados generalmente en la bibliografía pertenecen a niveles lógicos diferentes, de manera que parámetros tanto bio­ lógicos como clínicos y psicosociales han sido analizados, en un intento de correlacionarlos con un hecho espe­ cífico: la respuesta al fármaco. Los pro­ blemas metodológicos que esta tarea ha traído consigo no han sido nada des­ preciables -como en seguida vere­ mos- y, aún hoy en día, condicionan la existencia de resultados a menudo contradictorios (43). En términos generales, podemos señalar que un predictor debe reunir una serie de características, de las cua­ les las más destacables serían: a) ser accesible al clínico; b) ser económico; c) ser rápidamente cuantificable, y d) ser utilizable antes del inicio del tra­ tamiento o, a lo sumo, en los cinco pri­ meros días (1). De otro modo, el pre­ dictor puede tener interés en el plano de la investigación, pero no en el de la práctica clínica. En el ámbito particular de los pre­ dictores de naturaleza biológica existen problemas que condicionan la validez de muchas de las investigaciones des­ arrolladas. En primer lugar, cabe citar el de la propia naturaleza de los tras­ tornos psicopatológicos humanos, con­ cebidos como fenómenos complejos que involucran a un gran número de factores, por lo que la restricción del ámbito de observación que se produce al considerar el proceso tan sólo ,en sus aspectos orgánicos, da lugar a fe­ nómenos, a menudo, difícilmente cuan­ tificables y controlables. Prueba de ello, por ejemplo, es el elevado número de pacientes depresivos que experimentan una mejoría notable tras la adopción de medidas de tipo psicoterapéutico, a veces tremendamente elementales; sabemos que una tercera parte de los pacientes severamente deprimidos que ingresan en un hospital, mejoran sin medicación en el curso de las dos pri­ meras semanas de estancia (110); un 376 R.A.E.N. Vol. X. N. 034. 1990 16 % de las depresiones, por otra par­ te, remite durante el período de wash­ out que, a menudo, precede a los ensayos psicofarmacológicos (66). Exis­ ten, también, factores capaces de ac­ tuar como "artefactos" en los estudios, empañando la pregonada "objetividad" de los criterios orgánicos: variabilidad de los ensayos (dependiendo del mé­ todo de laboratorio elegido), diferencias ligadas al sexo, edad, alimentación, gra­ do de actividad física desarrollada, nivel de ansiedad y estrés soportado, mo­ mento evolutivo del trastorno, factores de tipo fisiológico individuales, etcétera (43). Todo ello nos obliga a interpretar los resultados con suma cautela. Tam­ bién nos obliga a ser cautelosos el he­ cho de que, al emplear antidepresivos (al igual que sucede con otras sustan­ cias psicoactivas), es difícil saber en realidad qué es lo que estamos utili­ zando y en qué proporciones reales, ya que la mayoría de los fármacos ac­ tualmente empleados sufre una trans­ formación hepática que da lugar a la aparición de metabolitos activos, a ve­ ces con un perfil de acción muy dife­ rente al de la sustancia originaria. Así, por ejemplo, la c10rimipramina (que ac­ túa básicamente a nivel del sistema se­ rotoninérgico) se convierte en su amina secundaria desmetilclorimipramina (con acción preferente a nivel noradrenér­ gico); la amitriptilina, por su parte (con acción serotoninérgica), pasa a nortrip­ tilina (con doble acción noradrenérgica y serotoninérgica), en tanto que la imi­ pramina (también con doble perfil de acción) se transforma en desipramina (con clara acción sobre los sistemas noradrenérgicos). Una variable difícil de controlar, en este sentido, es la pro­ porción de amina terciaria que se trans­ forma en amina secundaria, lo que, co­ mo ya se ha dicho, viene a oscurecer nuestro conocimiento acerca de los pro­ cesos reales que se desencadenan al administrar un medicamento (43). La base teórica sobre la que se apoya la mayor parte de los estudios acerca Predicción de la respuesta clínica a los antidepresivos del valor predictivo de determinados pa­ rámetros biológicos es la hipótesis de la doble etiología bioquímica de los trastornos afectivos. En 1975, MAAS planteó la hipótesis de la existencia de un doble sustrato biológico para los pro­ blemas depresivos, según el neurotrans­ misor básicamente implicado en el pro­ ceso (72). Habló, por una parte, de de­ presiones basadas en una disfunción noradrenérgica (grupo A), capaces de responder a fármacos que bloquearan o disminuyeran la recaptación de nor­ epinefrina a nivel sináptico; este tipo de pacientes presentaría, en concor­ dancia con su alteración principal, ni­ veles bajos de metoxi-hidroxi-fenilgli­ col urinario (el principal metabolito de la norepinefrina) y mejorarían claramen­ te con la administración de dextro-an­ fetamina, imipramina o desipramina. Por otra parte, estarían los trastornos afectivos basados en una alteración se­ rotoninérgica (grupo B), caracterizados por la existencia de niveles r.orma­ les/altos de MHPG, empeoramiento del humor tras el uso de anfetaminas, po­ bre respuesta a imipramina y sus de­ rivados y buena respuesta a la ami­ triptilina. La hipótesis de la doble naturaleza bioquímica de la depresión fue acogida con entusiasmo y a su alrededor se or­ ganizaron toda una serie de estudios destinados a confirmarla. Sin embargo, en la actualidad son muy pocos los que siguen manteniendo esta actitud tan optimista, ya que la correlación entre los niveles de los metabolitos en orina o líquido cefalorraquídeo y la actividad a nivel central de los neurotransmiso­ res ha sido seriamente cuestionada (67), del mismo modo en que ha sido puesto en entredicho el hecho de que los antidepresivos tengan una acción tan selectiva como inicialmente se pen­ só, señalándose que es muy posible que antidepresivos con perfil de acción bioquímica diferente puedan inducir cambios muy semejantes en el SNC a largo plazo (88), ya que parecen exis- R.A.E.N. Vol. X. N. 034. 1990 tir importantes conexiones a nivel ce­ rebral entre los sistemas noradrenér­ gico y serotoninérgico (107). Por todo ello, existen datos importantes que nos obligan a cuestionar seriamente el plan­ teamiento inicial acerca de dos formas bioquímicamente independientes de de­ presión, entre las que destaca el hecho de que, al parecer, para que los an­ tidepresivos puedan producir sus efec­ tos a nivel postsináptico, es necesario que el sistema serotoninérgico funcio­ ne adecuadamente, de modo que una normalización de este sistema sería condición indispensable para la obten­ ción de resultados empleando fármacos de acción noradrenérgica (56). Como se puede observar, el ámbito de los estudios biológicos acerca de los marcadores de la depresión es un te­ rreno actualmente plagado de contra­ dicciones y lagunas. Sin embargo, exis­ te un conjunto estructurado de estudios que deben ser tenidos en cuenta y a los que iremos haciendo referencia de una forma lo más sistemática posible. De acuerdo con la hipótesis orgánica de la depresión actualmente en vigor, haremos referencia a los estudios so­ bre predicción de la respuesta que se centran en la consideración de los pre­ cursores de los neurotransmisores, de las enzimas encargadas de la metabo­ lización de éstos y de los metabolitos detectados a diversos niveles. Poste­ riormente, hablaremos de aquellos fac­ tores de tipo fisiológico y neuroendo­ crinológico que han sido más estudia­ dos. Por razones lógicas, haremos re­ ferencia previamente a un elemento que, a nuestro entender, es de suma importancia, ya que afecta directamen­ te a todos los demás planos de estudio: los niveles plasmáticos de las distintas sustancias, es decir, el índice más di­ recto de la cantidad de fármaco que, penetrando en el torrente circulatorio, puede llegar al SNC para ejercer allí sus efectos. 377 Predicción de la respuesta clínica a los antidepresiyos 2. LOS NIVELES PLASMATICOS COMO CONDICIONANTES DE LA RESPUESTA PSICOFARMACOLOGICA La concentración plasmática de un determinado psicofármaco, tras la ad­ ministración de una dosis dada, parece variar ampliamente de un sujeto a otro, dependiendo de factores difícilmente controlables. Un primer factor puede ser la propia herencia genética, capaz de condicionar el grado de absorción y la capacidad de metabolización del individuo frente al fármaco; sobre este hecho pueden influir también la edad del sujeto y su estado físico (circulación hepática, proteínas en plasma, etcéte­ ra). Los factores dietéticos, a los que puede estar supeditado el nivel plas­ mático de proteínas (44, 57), así como los factores raciales (69), también tie­ nen su importancia, como lo demues­ tran numerosos estudios realizados en sujetos de diferentes culturas. La ve­ locidad con que se alcanzan los picos plasmáticos (86, 94), el valor absoluto de éstos (3, 68), el aclaramiento del fármaco y el rango terapéutico/tóxico (75, 118) son elementos claramente in­ fluidos por factores ligados a la raza. De todos modos, el elemento que más directamente puede influir sobre los niveles plasmáticos de una deter­ minada sustancia son los fármacos que se administran simultáneamente (7). En relación con los antidepresivos, se sabe que los barbitúricos, el pH ácido, los anovulatorios orales y el consumo de tabaco por encima de 15 cigarri­ llos/día reducen los niveles en plasma (110), mientras que los neurolépticos, el metilfenidato y los estrógenos ac­ tuarían aumentándolos (7). Las benzo­ diacepinas, por su parte, no parecen tener influencia de cara a modificar el valor de las concentraciones plasmá­ ticas (110). Un hecho importante en relación con este punto es el de los niveles tera­ péuticos, es decir, el de las concen­ traciones plasmáticas que suelen co­ 378 RA.E.N. Vol. X. N. 034. 1990 rresponderse con respuestas clínicas positivas. Aunque un gran número de estudios ha puesto de manifiesto la existencia de una correlación especial entre concentraciones plasmáticas y respuesta terapéutica, este área, como veremos a continuación, no está libre de controversias. Existen, por otra par­ te, problemas de tipo metodológico que podrían invalidar algunos resultados. ' La cuestión de los metabolitos activos (al que antes nos referimos) es uno de ellos. También constituye un problema el hecho de que cuando determinamos el nivel plasmático damos cuenta del total del fármaco en plasma, sin con­ siderar que una parte de esta cantidad total está en forma libre, pero que otra parte está ligada a proteínas (e inac­ tivada temporalmente en cuanto a su acción psicofarmacológica) (13). De ahí que nuestros cálculos tengan que ser forzosamente aproximativos, en lo to­ cante a las sustancias presentes real­ mente en sangre y al porcentaje de su fracción libre en el momento de la de­ terminación. Y todo ello, naturalmente, dando por hecho que los niveles plas­ máticos se correspondan con las con­ centraciones del psicofármaco en el SNC. El estudio de los niveles plasmáticos de los antidepresivos ha puesto de ma­ nifiesto la existencia de dos formas bá­ sicas de correlación entre la concen­ tración en plasma y el efecto terapéu­ tico: la correlación lineal y la relación curvilínea (la denominada "ventana te­ rapéutica"). Una sustancia con corre­ lación lineal empezará a producir una mejoría clínica a partir de un valor de base, y ésta mejoría será cada vez ma­ yor a medida que aumenta la concen­ tración plasmática, de forma que po­ dríamos decir que "a mayor dosis, ma­ yor grado de respuesta", al menos has­ ta alcanzar el "rango tóxico". Una sus­ tancia con correlación curvilínea, por el contrario, presentará una dinámica semejante hasta que, alcanzado un de­ terminado valor, la correlación se al­ Predicción de /a respuesta clínica a Jos antidepresivos tere, de forma que la administración de cantidades mayores de sustancia conducirán a un empobrecimiento de la respuesta. La importancia de conocer el tipo de correlación de los antidepre­ sivos que empleamos viene condicio­ nado por el hecho de que, ante la falta de respuesta clínica en el paciente, pue­ de ser una medida racional aumentar la dosis si estamos empleando un fár­ maco de relación lineal, mientras que puede ser conveniente reducirla si se trata de un medicamento con relación curvilínea, ya que es posible que la con­ centración del fármaco se encuentre fuera de la ventana terapéutica. Un antidepresivo con relación lineal es la imipramina (que es eficaz a partir de los 225 ng/ml y hasta alcanzar el rango tóxico de los 500 ng/ml) (37, 82, 84, 90), aunque hay un trabajo clínico que cuestiona la propia existencia de la relación directa nivel plasmáti­ co/efecto clínico (98). También la ma­ protilina, la mianserina, la doxepina, la clorimipramina y la lofeprnmina pa­ recen presentar una relación lineal. La nortriptilina, por el contrario, es un an­ tidepresivo con "ventana terapéutica" (entre 50 y 150-200 ng/ml) (5, 61, 80, 119), aunque no todos los trabajos con­ firman este punto (18). También los re­ sultados son confusos en lo relativo a la desipramina, ya que hay quien ha señalado que la relación es curvilínea (4, 34) y quien ha planteado que es lineal (59), dándose la circunstancia cu­ riosa de que han sido los mismos auto­ res los que, en uno de los casos, han llegado a conel usiones opuestas; de to­ dos modos, suele ser considerado un fármaco con relación curvilfnea, lo mis­ mo que la protriptilina (117) y la ami­ triptilina, si bien con relación a esta última las cosas no parecen estar nada claras, ya que -al igual que sucedía con la desipramina- se ha hablado in­ distintamente de relación lineal (14, 63, 120), de "ventana terapéutica" (81) Y de falta de correlación nivel plasmá­ tico/efecto terapéutico (21). R.A.E.N. Vol. X. N.o 34. /990 Como se puede observar, la conside­ ración de la importancia de los niveles plasmáticos en su relación con la pre­ dicción de la respuesta, más que arro­ jar datos inequívocos, pone sobre el ta­ pete la necesidad de controlar un gran número de variables capaces de inter­ ferir en los estudios y de alterar los resultados finales. Como iremos viendo a lo largo del trabajo, este hecho es común a un elevado número de pa­ rámetros orgánicos. 3. NEUROTRANSMISORES Y RESPUESTA ANTIDEPRESIVA Los neurotransmisores, al igual que la inmensa mayoría de las sustancias complejas presentes en el organismo, son sintetizados a partir de sustancias precursoras y posteriormente metabo­ lizados y eliminados. Un grupo impor­ tante de estudios sobre predicción de la respuesta antidepresiva se basa pre­ cisamente en la determinación de estas sustancias a diversos niveles, intentan­ do establecer relaciones entre sus con­ centraciones y la respuesta a determi­ nados fármacos. El triptófano es el precursor de la serotonina y la tirosina lo es de la nor­ adrenalina. Se ha intentando, en con­ secuencia, correlacionar los niveles en plasma de estas sustancias y la res­ puesta de los sujetos depresivos a fár­ macos de acción serotoninérgica o nor­ adrenérgica, valorando de este modo su capacidad para actuar como factores de predicción. Aunque los estudios con relación a este punto son escasos, pa­ rece ser que un nivel inicialmente bajo de triptófano podría corresponderse con una buena respuesta a la amitriptilina y a la administración de L-triptófano (78), mientras que un nivel bajo de ti­ rosina estaría en concordancia con una buena respuesta a la nortriptilina y a la maprotilina (79). En una línea lógica similar se ha pre­ tendido establecer un paralelismo entre 379 Predicción de la respuesta clínica a los antideprcsims los niveles de las en~imas encargadas del metabolismo de las catecolaminas y la respuesta a los antidepresivos. La COMT interviene directamente en di­ cho metabolismo y puede ser medida en eritrocitos. Se ha barajado la hipó­ tesis de que cuanto más bajo sea el nivel de COMT mejor respuesta pre­ sentarían los sujetos a los antidepre­ sivos tricíclicos, necesitando, paralela­ mente, mayor dosis a medida que ma­ yor fuese el nivel de la enzima. Esta hipótesis ha sido confirmada en 1976 por un trabajo de DAVIDSON y colabo­ radores (25), utilizando imipramina, aun­ que hay otro estudio, desarrollado por FAHNDRICH, en 1983 (29), empleando clorimipramina y maprotilina, que con­ tradice estos resultados. Otros autores han intentando correlacionar una baja actividad de la MAO plaquetaria con los trastornos afectivos (10, 32), su­ poniendo que esta actividad podría re­ flejar la actividad de la serotonina a nivel del SNC (85). Existe, en apoyo de esta teoría, la evidencia de que no sólo los IMAOs, sino también los tricíclicos, afectan a la actividad de la MAO pla­ quetaria (36). Se ha comprobado, en este sentido, que aquellos pacientes con MAO plaquetaria alta responden mejor al tratamiento (con cualquier tipo de antidepresivos) que los que presen­ tan una actividad baja (24, 36). Posiblemente, el mayor número de trabajos sobre predicción a partir de parámetros biológicos corresponda a aquéllos que se centran en el estudio de los metabolitos de las catecolami­ nas: metoxi-hidroxi-fenilglicol (MHPG), ácido 5-hidroxi-indol-acético (5HIAA) y ácido homovanílico (HVA), metabolitos principales de la noradrenalina, sero­ tonina y dopamina, respectivamente. De acuerdo con la hipótesis inicial, un paciente que presentase un nivel bajo de un determinado metabolito respon­ dería preferentemente a aquellos fár­ macos que actúan incrementando los niveles del neurotransmisor correspon­ diente. Sin embargo, los estudios clí380 R.A.E.N. Vol. X. N. 034. 1990 nicos sólo han confirmado parcialmen­ te este sugerente aspecto. Hay autores que piensan que el MHPG urinario es índice directo del MHPG cerebral y, por lo tanto, de la noradrenalina existente en el SNC (102). Este punto ha sido confirmado por toda una serie de investigaciones que han mostrado que los pacientes con bajos niveles de MHPG anterior al tratamiento, presentaban una buena respuesta a imipramina, desipramina y maprotilina, mientras que los que pre­ sentaban niveles normales o altos res­ pondían mejor a la amitriptilina (9, 31, 49, 70, 71, 73, 74, 77, 92, 99, 100, 101, 106). Se ha considerado bajo el valor del MHPG cuando estaba por de­ bajo de los 1.950 JLg/día (91). Sin em­ bargo, hay otros autores que han lle­ gado a conclusiones opuestas (89) o no han encontrado diferencias signi­ ficativas entre ambos grupos de pacien­ tes (22, 96, 97), lo que' hace que, aún en la actualidad, existan dudas sobre este punto (58). De todos modos, COB­ BIN y colaboradores, en un estudio de 1979 (20), han encontrado mejores re­ sultados tratando a los pacientes con antidepresivos cuya elección se basaba en este criterio bioquímico que con fár­ macos elegidos según criterios pura­ mente clínicos. Un factor no controlado, señalado por algunos autores, son las variaciones diurnas en la excreción (9, 26, 50, 58), pudiendo depender las va­ riaciones de la actividad física desarro­ llada por el sujeto o de la existencia de otros problemas físicos, tales como asma bronquial o abstinencia de alco­ hol. La comparación de niveles urina­ rios de MHPG entre sujetos deprimidos y controles sanos no ha arrojado, por lo demás, diferencias significativas (51, 60). Quizá el error principal estribe en considerar que el MHPG urinario re­ fleja directamente la actividad noradre­ nérgica a nivel del SNC, no existiendo estudios suficientes sobre niveles de MHPG en LCR (12, 23, 56). Aún así, no se puede descartar la validez de los Predicción de /a respuesta clínica a Jos antidepresivos R.A.E.N. Vol. X. N. 034. /990 estudios realizados hasta el momento, aclarando, por lo demás, que parece ser más consistente la equivalenci,a MHPG bajo/buena respuesta a imipra­ mina que la correlación MHPG al­ to/buena respuesta a amitriptilina (8, 21, 35, 74, 104). El 5HlAA es, como se ha dicho an­ tes, el metabolito principal de la se­ rotonina cerebral; de ahí la hipótesis de que niveles bajos de 5HlAA se co­ rresponderían con un déficit serotoni­ nérgico, de manera que los pacientes con bajo 5HlAA responderían preferen­ temente a aquellos antidepresivos que inhiben la recaptación de serotonina. El 5HlAA se determina en LCA, pudien­ do establecerse su valor basal o su va­ lor tras haber bloqueado el transporte activo con probenecid (112). Sus valores son mucho más estables que los del MHPG y, cuando son bajos, no se ele­ van -aunque los síntomas depresivos desaparezcan. Diversos estudios clíni­ cos han puesto de manifiesto, en este sentido, que un bajo nivel de 5HlAA en LCR suele corresponderse con una buena respuesta clínica a clorimipra­ mina (115) y a amitriptilina (114), así como a la profilaxis con 5-hidroxi-trip­ tófano (113), mientras que los pacien­ tes con niveles normales o altos de 5HlAA responden mejor a la nortrip­ tilina (6)'y a la imipramina (42). El HVA, finalmente, es el metabolito principal de la dopamina. Ha sido mu­ cho menos estudiado que el MHPG y el 5HIAA, y parece tener menos trascen­ dencia como factor de predicción de "­ la respuesta. Aún así, se ha visto que los pacientes con niveles bajos de HVA responden bien a la nomifensina (116) y a los agonistas de la dopamina (87). manifiesto que aquellos individuos que respondían bien al tratamiento presen­ taban, paralelamente, una disminución del porcentaje de sueño REM, un aumento de la latencia de REM y una disminución de la actividad REM (62, 64), siendo la correlación entre el cam­ bio en los patrones del sueño y la res­ puesta clínica más notoria en las fases iniciales del tratamiento que en los pe­ ríodos finales (48, 65). La simple ad­ ministración de 50 mg de amitriptilina puede producir cambios muy acusados en el EEG de sueño, disminuyendo el porcentaje REM en un 44 %, la acti­ vidad REM en un 33 % y aumentando la latencia de REM en un 178 % (66). Dentro de este mismo apartado hay que consignar también un estudio de 1984 (46), que ha puesto en relación la actividad electromiográfica facial con la inhibición psicomotriz típica de los sujetos deprimidos y, secundariamente, con la respuesta a los antidepresivos. Desde la perspectiva de los paráme­ tros fisiológicos, se ha asociado buena respuesta a los antidepresivos tricícli­ cos con la aparición tras las primeras dosis de un incremento del 10 % en la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, prolongación del complejo QRS en el electrocardiogra­ ma, reducción de la salivación y reduc­ ción de las variaciones circadianas de la temperatura (2). En pacientes an­ cianos se ha correlacionado la existen­ cia de hipotensión ortostática previa al tratamiento y buena respuesta a imi­ pramina y doxepina (54), por una parte, y a nortriptilina (103), por otra. Este hecho ha sido puesto en conexión con el grado de actividad a nivel del sistema nervioso autónomo. 4. PARAMETROS NEUROFISIOLOGICOS y PREDICCION DE LA RESPUESTA CLlNICA 5. FACTORES NEUROENDOCRINOS Los estudios realizadQs sobre el trazado electroencefa lográfico de pacientes depresivos han puesto de Entre los criterios de predicción a incluir en este apartado cabe des­ tacar el test de la d-anfetamina Y FARMACOLOGICOS EN LA PREDICCION DE LA MEJORIA CLlNICA 381 Predicción de la respuesta clínica a los antidepresivos (amphetamine challenge test, ACT), el test del metilfenidato, el test de supre­ sión de dexametasona (dexamethasone suppression test, OST), las determina­ ciones de TSH y el test de TRH. El test de la d-anfetamina encaja con la hipótesis de la doble base bioquímica de la depresión, en el sentido de que los pacientes que responden a la ad­ ministración de anfetamina durante uno o dos días con una elevación del humor, responden posteriormente a la administración de imipramina o desi­ pramina (30, 70, 111), mientras que los que no responden positivamente a la d-anfetamina mejoran con amitrip­ tilina (73) o nortriptilina (95). La res­ puesta al ACT concuerda, según algu­ nos autores, con la existencia de ni­ veles bajos de MHPG urinario (31), con la respuesta al OST (28) y la respuesta al litio (111), por lo que sería una prue­ ba bastante consistente desde el punto de vista bioquímico, si bien es nece­ sario basar las predicciones en una ad­ ministración prolongada de d-anfeta­ mina (por vía oral durante 3-5 días), y no, como han hecho algunos, en una sola dosis intravenosa (38). El test del metilfenidato guarda se­ mejanzas notables con el ACT y se ba­ sa en la administración de dosis pro­ gresivas de metilfenidato por vía oral desde 5 a 60 mg/día. La aparición de una elevación del humor, euforia y dis­ minución de la inhibición suele corres­ ponderse posteriormente con buena res­ puesta a la administración de imipra­ mina o desipramina, mientras que la falta de respuesta al metilfenidato se suele acompañar de mejoría clínica tras la administración de amitriptilina o nor­ triptilina (15, 95). También el test del metilfenidato ha mostrado paralelismo con el OST, ya que los sujetos con res­ puesta al primero resultaban mayori­ tariamente ser supresores, siendo no­ supresores los que no respondían a su administración (15). Este último hecho, sin embargo, no se ha confirmado en un estudio desarrollado por JOYCE, en 382 R.A.E.N. Vol. X. N. 034. 1990 1985 (55), utilizando metilfenidato por vía intravenosa. El test de supresión de dexameta­ sana (OST) ha tenido una gran acogida en la clínica desde su aparición, aun­ que no ha confirmado todas las expec­ tativas que inicialmente despertó. Su realización es muy sencilla, ya que se basa en la determinación del cortisol plasmático en las 24 horas siguientes a la administración de dexametasona, valorándose la existencia de cifras de cortisol por encima o por debajo de 5 jlg/1oo mI. El porqué del OST parece radicar en el hecho de que, en con­ diciones normales, la actividad nora· drenérgica cerebral actúa produciendo un efecto inhibitorio sobre la liberación de corticotropina hipotalámica. Oe acuerdo con la hipótesis noradrenér­ gica de la depresión, la disminución de esta actividad inhibitoria contribuiría a la hipersecreción de cortisol y al fallo en la supresión por la dexametasona. En 1981, CARROLL y colaboradores (19) publican un estudio sobre 438 pa­ cientes, en el que afirman que el TSO identifica a los pacientes melancólicos con una sensibilidad del 67 % y una especificidad del 96 %. Sin embargo, en 1983, INSEL & GOODWIN (53) dan cuenta de un trabajo realizado sobre 1.368 pacientes (depresivos, pacientes psiquiátricos no-depresivos y controles normales), en el que llegan a la con­ clusión de que la sensibilidad del OST para depresivos con rasgos endogeno­ morfas es tan sólo del 40 %, siendo la especificidad del 90 % 'frente a con­ troles normales y del 82 % 'frente a otros pacientes psiquiátricos. En lo referente a la utilidad del OST de cara a la predicción de la respuesta, yen concordancia con lo expuesto más arriba acerca de su base teórica, se ha planteado que los sujetos no-supreso­ res responderían mejor a los antide­ presivos con acción noradrenérgica, pe­ ro esto no ha podido ser comprobado suficientemente en la práctica (17, 33). Comparando los resultados obtenidos R.A.E.N. Vol. X. N. 034. 1990 Predicción de la respuesta clínica a los antidepresivos con diferentes antidepresivos (amitrip­ tilina, clorimipramina y maprotilina) no se ha encontrado una correlación di­ recta entre DST y evolución clínica (16, 76, 105). Sí parece posible, sin em­ bargo, que el DST pueda tener utilidad como predictor del pronóstico, ya que, al normalizarse habitualmente tras la mejoría clínica del paciente secundaria al tratamiento antidepresivo (45, 52), su no-normalización hablaría de un ma­ yor riesgo de recaída (45, 109). Hay autores que han planteado la existencia en los pacientes depresivos de una cierta disfunción tiroidea. Los hallazgos a este nivel muestran la exis­ tencia de una elevación en la concen­ tración basal de TSH en el 3-5 % de los pacientes depresivos (cifra que sue­ le coincidir con la relativa a la pobla­ ción general), respuesta exagerada de TSH a la TRH y presencia de anticuer­ pos antitiroideos en el 9-20 % de los sujetos depresivos (mientras que sólo se detectan en, aproximadamente, el 5 % de la población general) (40, 41, 47,83). El test de TRH se basa en la deter­ minación de los niveles basales de TSH yen la determinación de estos mismos niveles a los 15, 30 y 45 minutos de inyectar TRH por vía intravenosa. Nor­ malmente el valor de TSH aumenta en al menos 7 Ul/ml. Parece ser que en los pacientes depresivos la respuesta es aplanada, lo que hablaría de una disfunción Iímbico/hipotálamo/hipofi­ saria (2, 39). De todos modos, la res­ puesta anormal al test de TRH aparece sólo en el 15-56 % de los pacientes depresivos mayores (dependiendo de los estudios), apareciendo también al­ terada en individuos maníacos y en pa­ cientes fronterizos. Aún así, el test de TRH parece estar relacionado con la evolución clínica del paciente, ya que suele normalizarse tras el tratamiento con amitriptilina (2) y, en aquellos pa­ cientes en los que no se normaliza, y al igual que sucedía con el DST, parece existir un riesgo mayor de recidivas (109). Directamente derivada del test de TRH existe otra prueba de cierta uti­ lidad práctica para la identificación neu­ roendocrina de los pacientes depresi­ vos. La administración de TRH no sólo afecta a la TSH sino también a la li­ beración de prolactina, GH, LH y FSH. En un estudio, de 1984, Roy y cola­ boradores (93) refieren que en los pa­ cientes depresivos se pueden encontrar al menos dos respuestas hormonales anómalas, en oposición a los sujetos normales que no presentan ninguna. Esta prueba, sin embargo, no ha sido todavía correlacionada con factores re­ lativos a la predicción de la respuesta. 6. CONCWSION A través de todo lo anterior, creemos haber trazado un panorama general del estado de los conocimientos en lo re­ ferente a la posibilidad de predecir la respuesta clínica a la administración de un determinado antidepresivo uti­ lizando criterios de tipo biológico. Como se ha podido observar, existen todavía problemas de tipo técnico y metodo­ lógico que dificultan la tarea en este terreno y es posible que la propia na­ turaleza de los trastornos psicopatoló­ gicos humanos impida que se pueda llegar alguna vez a resultados irrefu­ tables. De todos modos, la utilidad de este tipo de pruebas en la práctica clí­ nica es incuestionable, ya que pueden conducir a una mejora en la calidad de la asistencia al paciente, un incre­ mento de la mejoría obtenida y un acor­ tamiento del período necesario para ob­ tenerla y, en este sentido, su utilización está plenamente justificada. Intentare­ mos completar el panorama esbozado con la consideración del valor predictivo de factores de naturaleza psicosocial y clínica, cuyo estudio abordaremos en la segunda parte de este artículo. 383 Predicción de la respuesta clínica a los antidepresivos R.A.E.N. Vol. X N. 034. 1990 IIILlOGRAFIA (1) ALARCON, R.: "La nueva revolución bio­ lógica en psiquiatría: un punto de vista latino­ americano (1)". Acta Psiquiatr. Psicol. Amer. Lat., 1985; 31, págs. 131-142. (2) ALARCON, R.: "La nueva revolución bio­ lógica en psiquiatría: un punto de vista latino­ americano (11)". Acta Psiquiatr. Psicol. Amer. Lat., 1985; 31, págs. 173-190. (3) ALLEN, J. J.; RAcK, P. H.; VADDADI, K. S.: "Differences in the effects of clomipramine on English and Asian volunteers: preliminary repport on a pilot study". Postgraduate Medical Journal, 1977; 53 (supl. 4), págs. 79-86. (4) AMIN N. M.; COOPER, R.; KHALlD, R. et al.: "A comparison of desipramine and amitriptyline plasma levels and therapeutic response". Psy­ chopharmacol. Bull., 1978; 14, págs. 45-46. (5) ASBERG, M.; CRONHOLM, S.; SJOOVIST, F. et al.: "Relationship between plasma level and the­ rapeutic effect of nortriptyline". Br. Med. J., 1971; 3, págs. 331-334. (6) ASBERG, M.; SERTILSSON, L.; TUCK, D. et al.: "'ndoleamine metabolites in the cerebrospinal fluid of depressed patients before and during treat­ ment with nortriptyline". C/in. Pharmacol. Ther., 1973; 14, págs. 277-286. (7) AYUSO-GUTIÉRREZ, J. L.: "Predicción de la respuesta a los antidepresivos". La depresión desde la perspectiva psicobiológica, J. L. Ayuso & J. SAIZ (Eds.). Jarpyo Editores, Madrid, 1987. (8) SECKMANN, H.; GOODWIN, F. K.: "Antidepres­ sant response to tricyclics and urinary MHPG in unipolar patients". Arch. Gen. Psychiatry, 1975; 32, págs. 17-21. (9) SECKMANN, H.; GOODWIN, F. K.: "Urinary MHPG in subgroups of depressed patients and normal controls". Neuropsychobiology, 1980; 6, págs. 91-100. (10) SELMAKER, R. H.; SRACHA, H. S.; EBSTEIN, R. P.: "Platelet monoamine oxidase in affective illness and alcoholism". Schizophr. Bull., 1980; 8, págs. 320-323. (11) SIELSKI, R. J.; FRIEDEL, R. O.: "Prediction of tricyclic antidepressant response". Arch. Gen. Psychiatry, 1976; 33, págs. 1.479-1.489. (12) SLOMBERY, P. A; KOPIN, 1. J.; GORDON, E. K. et al.: "Conversion of MHPG to vanillylmandelic acid: implications for the importance of urinary MHPG". Arch. Gen. Psychiatry, 1980; 37, págs. 1.095-1.098. (13) SORGA, O.; AzARNOFF, D. L.; FORSHELL, G. P. et al.: "Plasma protein binding of tricyclic an­ tidepressants in man". Biochem. Pharmacol., 1969; 18, págs. 2.135-2.143. (14) SRAITHWAITE, R. A; GOULDING, R.; THENAO, G.: "Plasma concentrations of amitriptyline and clinical response". Lancet, 1972; 1, págs. 1.297 -1.300. 384 (15) SROWN, P.; SRAWLEY, P.: "Dexametasone suppression test and mood response to methyl­ phenidate in primary depression". Am. J. Psy­ chiatry, 1983; 140, págs. 990-993. (16) SROWN, W. A; SHUEY, l.: "Response to dex­ amethasone and subtype of depression". Arch. Gen. Psychiatry, 1980; 37, págs. 747-751. (17) SROWN, W. A.; QUALLS, C. S.: "Pituitary­ adrenal desinhibition in depression: marker of a subtype with characteristic clinical features and response to treatment". Psychiatry Res., 1981; 4, págs. 115-128. (18) SURROWS, G.; SCOGGING, B. A; TURECEK, L. R. et al.: "Plasma nortriptyline and clinical re­ sponse". Clin. Pharmacol. Ther., 1974; 16, págs. ~39-644. (19) CARROLL, B. J.; FEINBERG, M.; GREDEN, J. F. et al.: "A specific laboratory test for the di­ agnosis of melancholia". Arch. Gen. Psychiatry, 1981; 38, págs. 15-22. (20) COBBIN, D. M.; REOUIN-BLOW, S.; WILLlAMS, L. R.; WILLlAMS, W. O.: "Urinary MHPG levels and tricyclic antidepressant drug selection. A preli­ minary communication on inproved drug selection in clinical practice". Arch. Gen. Psychiatry, 1979; 36, págs. 1.111-1.115. (21) COPPEN, A; MONTGOMERY, S.; GHOSE, K. et al.: "Amitriptyline plasma concentrations and cli­ nical effect: a WHO collaborative study". Lancet, 1978; 1, págs. 63-66. (22) COPPEN, A; RAMA-RAo, V. A; RUTHvEN, C. R. J. et al.: "Urinary 3-methoxy-4-hydroxyphe­ nilglycol is not a predictor for clinical response to amitriptyline in depressive illness". Psycho­ pharmacology (Berlín), 1979; 64, págs. 95-97. (23) COSTA, E.; NEFF, N. H.: "Estimation of tur­ nover rates to study the metabolic regulation of the steady-state of neuronal monoamines". Hand­ book of Neurochemistry, A LAJTHA (Ed.). Plenum Publishing, New York, 1970. (24) DAVIDSON, J.; lINNOlLA, M.; RAFT, D. et al.: "MAO inhibition and control of anxiety following amitriptyline therapy: a pilot study". Acta Psy­ chiatr. Neurol. Scand., 1981; 63, págs. 147-152. (25) DAVIDSON, J. R. T.; McLEOD, M. N.; WHITE, H. et al.: "Red blood cell catechol-O-methyltrans­ ferase and response to imipramine in unipolar depressive women". Am. J. Psychiatry, 1976; 133, págs. 952-955. (26) EBERT, M. H.; POST, R. M.; GOODWIN, F. K.: "Effects of physical activity on urinary MHPG ex­ cretion in depressed patients". Lancet, 1972; 2, pág. 766. (27) ETIlGI, P. G.; SROWN, G. M.: "Psychoneu­ roendocrinology of affective disorders: an over­ view". Am. J. Psychiatry, 1977; 134, págs. 493-501. Predicción de la respuesta cJinica a los antidepresivos (28) ETIlGI, P. G.; HAYES, P. E.; NARASIMHACHA­ RI, N. et al.: "D-amphetamine response and dexa­ methasone supression test as predictors of treat­ ment outcome in unipolar depression". Biol. Psy­ chiatry, 1983; 18, págs. 499-504. (29) FAHNDRICH, E.: "Clinical and biological pa­ rameters as predictors for antidepressant drug response in depressed patients". Pharmacopsy­ chiatry, 1983; 16, págs. 179-185. (30) FAWCETI, J.; SIOMOPOULOS, V.: "Dextroam­ phetamine response as a possible predictor of improvement with tricyclic therapy in depression". Arch. Gen. Psychiatry, 1971; 25, págs. 247-255. (31) FAWCETI, J.; MASS, J. W.; DEKIRMENJIAN, H.: "Depression and MHPG excretion: response to dextroamphetamine and tricvclic antidepres­ sants". Arch. Gen. Psychiatry, 1972; 26, págs. 246-251. (32) FOWLER, C. J.; TIPTON, K. F.; McKAy, A. V.P. et al.: "Human platelet monoamine oxidase -a useful enzyme in the study of psychiatric dis­ orders1-". Neuroscience, 1982; 7, págs. 1.577-1.594. (33) FRASER, A. R.: "Choice of antidepressant based on the dexamethasone suppression test". Am. J. Psychiatry, 1983; 140, págs. 786-787. (34) FRIEDEL, R. O.; VEITH, R. C.; BLOOM, V. et al.: "Desipramine plasma levels and c1inical re­ sponse in depressed outpatíents". Commun. Psychopharmacol, 1979; 3, págs. 81-87. (35) GAERTNER, H. J.; KREUTER, F.; SCHAREK, G. et al.: "Do urinary MHPG and plasma drug levels correlate with response to amitriptyline therapy?". Psychopharmacology 1979; 76, págs. 236-239. (36) GEORGOTAS, A.; MCCUE, R. E.; FRIEDMAN, E. et al.: "Prediction of response to nortriptyline and phenelzine by platelet MAO activity". Am. J. Psy­ chiatry, 1987; 144, págs. 338-340. t37) GLAS~MAN, A. H.; PEREL, J. M.; SHOSTAK, M. et al.: "Clinical implieations of imipramine plas­ ma levels for depressive illness". Arch. Gen. Psy­ chiatry, 1977; 34, págs. 197-204. (38) GOFF, D. C.: "The stimulant challenge test in depression". J. Clin. Psychiatry, 1986; 47, págs. 538-543. (39) GOLD, M.; POTIASH, A.; RYAN, N. et al.: "TRH-induced TSH responses in unipolar, bipolar and secondary depression". Psychoneuroendo­ crinology, 1980; 5, págs. 147-156. (40) GOLD, M. S.; POTIASH, A. L. C.; EXTErN, l.: "Hypothyroidism and depression: evidence from complete thyroid funetion evaluation". JAMA, 1981; 245, págs. 1.919-1.922. (41) GOLD, M. S.; POTIASH, A. L. C.; EXTEIN, l.: "cSymptomless» autoinmmune thyroiditis in de­ pression". Psychiatry Res., 1982; 6, págs. 261-269. (42) GOODWlN, F. K.; PonER, W. Z.: '¡he biology of affeetive illness: amine neurotransmitters and drug response". Depression: biology, psychody­ namics, and treatment, J. O. COLE; A. F. SCHATZ­ BERG & S. H. FRAZIER (Eds.). Plenum Publishing, New York, 1978. R.A.E.N. Vol. X N. 034. 1990 (43) GOODWIN, F. K.; COWDRY, R. W.; WEBSTER, M. H.: "Predictors of drug response in affective disorders: toward an integrated approach". Psy­ chopharmacology: a generation of progress, M. A. lIPTON; A. DI MASCIO & K. F. KILLAM (Eds.). Ra­ ven Press, New York, 1978. (44) GOTH, A.: Medical pharmacology. Princi­ pIes and concepts. C. V. Mosby Co., Sto Louis/To­ ronto/London, 1981. (45) GREDEN, J. F.; GARDNER, R.; KING, D. et al.: "Dexamethasone suppression tests in antidepres­ sant treatment of melancholia: the process of nor­ malization and test-retest reproducibility". Arch. Gen. Psychiatry, 1983; 40, págs. 493-500. (46) GREDEN, J. F.; PRICE, L. H.; GENERO, N. et al.: "Facial EMG activity levels predict treatment outcome in depression". Psychiatry Res., 1984; 13, págs. 345-352. (47) HAGGERTY, J. J. Jr.; SIMON, J. S.; EVANS, D. L. et al.: "Relationship of serum TSH concen­ tration and antithyroid antibodies to diagnosis and DST response in psychiatric inpatients". Am. J. Psychiatry, 1987; 144, págs. 1.491-1.493. (48) HOCHLI, D.; RIEMANN, D.; ZULLEY, J. et al.: "Initial REM sleep suppression by clomipramine: a prognostic tool for treatment response in pa­ tients with a major depressive disorder". Biol. Psychiatry, 1986; págs. 1.217-1.220. (49) HOLLlSTER, L. E.; KENNETH, L. D.; BERGER, P. A.: "Subtypes of depression based on excretion of MHPG and response to nortriptyline". Arch. Gen. Psychiatry, 1980; 37, págs. 1.107-1.110. (50) HOLLlSTER, L. E.; PRUSMACK, J. J.; KNOPES, K. et al.: "Asthma and alcohol withdrawal as sour­ ces of artifact in urinary excretion of MHPG". Commun. Psychopharmacol., 1980; 4, págs. 135-140.. (51) HOLLlSTER, L. E.: "Excretion of MHPG in depressed and geriatrie patients and normal per­ sons". Int Pharmacopsychiatry, 1981; 16, págs. 138-143. (52) HOLSBOER, F.; LIEBL, R.; HOFSCHUSTER, E.: "Repeated dexamethasone suppression test during depressive iIIness: normalization of test result com­ pared with c1ínical improvement". J. Affective Dis­ ord., 1982; 4, págs. 93-101. (53) INSEL, T.; GOODWIN, F. K.: "The DST: prom­ ises and problems of diagnostic laboratory tests in psychiatry". Hosp. Comm. Psychiat., 1983; 34, págs. 1.131-1 .1 38. (54) JARVIK, L. F.; READ, S. L.; MINTZ, J. et al.: "Pretreatment orthostatic hypotension in geriatric depression: predictor of response to imipramine and doxepine". J. Clin. Psychopharmacol., 1983; 3, págs. 368-372. (55) JOYCE, P. R.: "Mood response to methyl­ phenidate and the Dexamethasone Suppression Test as predictors of treatment response to zi­ melidine and Iithium in major depression". 13iol. Psychiatry, 1985; 20, págs. 598-604. (56) JOYCE, P. R.; PAYKEL, E. S.: "Predictors of drug response in depression". Arch. Gen. Psy­ chiatry, 1989; 46, págs. 89-99. 385 Predicción de la respuesta clínica a los antidepresivos R.A.E.N. Vol. X. N. 034. 1990 (57) KALOW, W.: "Ethnic differences in drug metabolism". Clínical Pharmacokinetics, 1982; 7, págs. 373-400. (58) KELWALA, S.; JONES, D.; SITARAM, N.: "Mo­ noamine metabolites as predictors of antídepres­ sant response: a critique". Prog. Neuropsycho­ pharmacol. Siol. Psychiatry, 1983; 7, págs. (73) MAAS, J. W.: "Clinical and biochemical heterogeneity of depressive disorders". Ann. In­ terno Med., 1978; 88, págs. 556-563. (74) MAAS, J. W.; KOCSIS, J. H.; SOWDEN, C. L. et al.: "Pretreatment neurotransmitter metab­ olites and response to imipramine or amitriptyline treatment". Psychol. Med., 1982; 12, págs. 229-240. (59) KHALlD, R.; AMIN, M. N.; SAN, T. A: "De­ 37-43. (75) MARCOS, L. R.; CANCRO, R.: "Pharmaco­ sipramine plasma levels and therapeutic re­ sponse". Psychopharmacol. Sull., 1978; 14, págs. therapy of Hispanic depressed patients: c1inical observations". Amer. J Psychother., 1982; 36, págs. 505-512. (76) McLEOD, W. R.; CARROLL, S.; OAVIES, S.: "Hypothalamic dysfunction and antidepressant drugs". Sr. Med. J, 1970; 2, págs. 480-481. (77) MODAl, l.; APTER, A; GOLOMB, M. et al.: "Response to amitriptyline and urinary IVIHPG in bipolar depressed patients". Neuropsychobiology, 1979; 5, págs. 181-184. (78) MOLLER, S. E.; HONORE, P.; LARSEN, O. S.: "Tryptophan and tyroSine ratios to neutral amino acids in endogenous tlepression: relation to an­ tidepressant response to amitriptyline and lithi­ um/L-tryptophan". J Affective Disord., 1983; 5, págs. 67-79. (79) MOLLER, S. E.; DE SEURS, P.; TIMMERMAN, L. et al.: "Plasma tryptophan and tyrosine ratios to competing amino acids in relation to antide­ pressant response to citalopram and maprotiline". Psychopharmacology, 1986; 88, págs. 96-110. (80) MONTGOMERY, S.; SRAITHWAITE, R.; DAWLlNG, S. et al.: "High plasma nortriptyline levels in the treatment of depression". Clín. Pharmacol. Ther., 1978; 23, págs. 309-314. (81) MONTGOMERY, S. A.; McAuLEY, R.; RANI, S. J. et al.: "Amitriptyline: plasma concentrations and clínical response". Sr. Med. J, 1979; 1, págs. 43-44. (60) KOSLOW, S. H.; MAAS, J. W.; SOWDEN, C. L. et al.: "Cerebroespinal fluid and urinary bi­ ogenic amines and metabolítes in depression, ma­ nía and healthy controls: a univariate analysis". Arch. Gen. Psychiatry, 1983; 40, págs. 999-1.010. (61) KRAGH-SORENSEN, P.; HANSEN, C. E.; SAASTRUP, P. C.: "Relationship between antide­ pressant effect and plasma level of nortriptyline: clinical studies". Pharmakopsychiatr. Neuropsy­ chopharmakol, 1976; 9, págs. 27-32. (62) KUPFER, D. J.; FOSTER, F. G.; RElcH, L. et al.: "EEG sleep changes as predictors in depres­ sion". Am. J. Psychiatry, 1976; 133, págs. 622-626. (63) KUPFER, D. J.; HANIN, l.; SPIKER, D. G. et al.: "Amitriptyline plasma levels and clinical re­ sponse in primary depression". Clín. Pharmacol. Ther., 1977; 22, págs. 904-911. (64) KUPFER, D. J.: "The application of EEG sleep for the differential diagnosis and treatment of affective disorders". Pharmakopsychiatr. Neu­ ropsychopharmakol., 1978; 11, págs. 17-26. (65) KUPFER, D. J.; SPIKER, D. G.; COBLE, P. A et al.: "Depression, EEG sleep, and clínical re­ sponse". Compro Psychiatry, 1980; 21, págs. 212-220. (66) KUPFER, D. J.; SPIKER, D. G.; COBLE, P. A. et al.: "Sleep and treatment prediction in endo­ genous depression". Am. J. Psychiatry, 1981; 138, págs. 429-434. (67) LADER, M.: Introduction to psychopharma­ cology. Upjohn Co., Kalamazoo, 1983. (68) LEWIS, P.; RAcK, P. H.; VADDADI, K. S. et al.: "Ethnic differences in drug response". Post­ graduate Medical Journal, 1980; 56 (supl.), págs. 46-49. (69) lIN, K. M.; POLAND, R. E.; LESSER, 1. M.: "Ethnicity and psychopharmacology". Culture, Medicine and Psychiatry, 1986; 10, págs. 151-165. (70) MAAS, J. W.; LANDIS, D. H.: "In vivo studies of metabolism of norepinephrine in central ner­ vous system". J Pharmacol. Exp. Ther., 1968; 163, págs. 147-162. (71) MAAS, J. W.; FAwcEn, J. A; DEKIRMENJIAN, H.: "Catecholamine metabolism, depressive illness and drug response". Arch. Gen. Psychiatry, 1972; 26, págs. 252-262. (72) MAAS, J. W.: "Siogenic amines and de­ pression". Arch. Gen. Psychiatry, 1975; 32, págs. 1.357-1.361. 386 230-231. (82) MUSCEnOLA, G.; GOODWIN, F. K.; PonER, W. Z. et al.: "Imipramine and desipramine in plas­ ma and spinal fluid: relationship to clinical res­ ponse and serotonin metabolism". Arch. Gen. Psychiatry, 1978; 35, págs. 621-625. (83) NEMERoFF, C. S.; SIMON, J. S.; HAGGERTY, J. J. Jr. et al.: "Antithyroid antibodies in de­ pressed patients". Am. J Psychiatry, 1985; 142, págs. 840-843. (84) OLlVIER-MARTIN, R.; MARZIN, D.; SUSCHSENSCHUTZ, E. et al.: "Concentrations plas­ matiques de l'imipramine et de la desmethyl­ imipramine et effet antidépresseur au cours d'un traitement controlé". Psychopharmacologia, 197~; ~ 1, págs. 187-195. (85) ORELAND, L.: "The activity of human brain and thrombocyte monoamine oxidase (MAO) in relation to various psychiatric disorders. J: MAO activity in sorne disease states". Monoamine ox­ idase: structure, function and altered functions, T. P. SINGER; R. W. VON KORFF & O. L. MURPHY (Eds.). Academic Press, New York, 1979. (86) PI, E.; SIMPSON, G. M.: "Cross-cultural pharmacokinetics of desipramine". Actas Annual Predicción de la respuesta clínica a los antidepresivos Meeting American Psychiatric Association, 1984; Los Angeles. (87) POST, R. M.; GERNER, R. H.; CARMAN, J. S. et al.: "Effects of dopamine agonist piribedil in depressed patients". Arch. Gen. Psychiatry, 1978; 38, págs. 609-615. (88) POTIER, W. Z.; KAROUM, F.; LINNoILA, M.: "Common mechanism of action of biochemically «specific» antidepressants". Prog. Neuropsycho­ pharmacol. Biol. Psychiatry, 1984; 8, págs. 153-161. (89) PRANGE, A. J. Jr.; WILSON, 1. C.; KNOX, A. E. et al.: "Thyroid-imipramine c1inical and chem­ ical interactions: evidence for a receptor deficit in depression". J. Psychiatr. Res., 1972; 9, págs. 187-206. (90) REISBY, 1\1.; GRAM, L. F.; SECK, P. et al.: "Im­ ipramine: clinical effects and pharmacokinetic va­ riability". Psychopharmacology, 1977; 54, págs. 263-272. (91) ROSEMBAUM, A. H.; SCHATZBERG, A. F.; MARUTA, T. et al.: "MHPG as a predictor of an­ tidepressant response to imipramine and maprot­ iline". Am. J. Psychiatry, 1980; 137, págs. 1.090-1 .092. (93) Roy, A.; PICKAR, D.; PAUL, S.: "Siologic tests in depression". J. C/in. Psychiat., 1984; 25, págs. 443-448. (94) RUDORFER, M. V.; LAN, E. A.; CHANG, W. H. et aL "Desipramine pharmacokinetics in Chi­ nesse and Caucasian volunteers". Br. J. Clin. Phar­ macology, 1984; 17, págs. 433-440. (95) SABELLI, H. C.; FAWCETI, J.; JAVAID, J. J. et al.: "The methylphenidate test for differentiat­ ing desipramine responsive from nortriptyline re­ sponsive depression". Am. J. Psychiatry, 1983; 140, págs. 212-214. (96) SACCHETI, E.; SMERALDI, E.; ALLARIA, E. et al.: "MHPG, amitriptyline, and depression: a col­ laborative study". Mass spectrometry in drug me­ tabolism. A. FRIGERIO & A. GHISALBERTI (Eds.). Ple­ num Publishing, New York, 1977. (97) SACCHETI, E.; ALLARIA, E.; NEGRI, F. et al.: "3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol and primary depression: c1inical and pharmacological consid­ erations". Biol. Psychiatry, 1979; 14, págs. 473-484. (98) SATHANANTHAN, G. L.; GERSHON, S.; ALMEIDA, M. et al.: "Correlation between plasma and cere­ brospinal levels of imipramine". Arch. Gen. Psy­ chiatry, 1976; 33, págs. 1.109-1 .110. (99) SCHATZBERG, A. F.; ORSULAK, P. J.; ROSEMBAUM, A. H. et al.: "Toward a biochemical c1assification of depressive disorders: IV. Pretreat­ ment urinary MHPG levels as predictor of an­ tidepressant response to imipramine". Commun. Psychopharmacol., 1980; 4, págs. 441 -445. (100) SCHATZBERG, A. F.; ROSEMBAUM, A. H.: ORSULAK, P. J. et al.: "Toward a biochemical clas­ sification of depressive disorders: 111. Pretreatment MHPG levels as predictors of response to treat­ ment with maprotiline". Psychopharmacology, 1981; 75, págs. 34-38. R.A.E.N. Vol. X. N. 034. 1990 (101) SCHILDKRAUT, ,J. J.: "Norepinephrine me­ tabolites as biochemical criteria for classifying depressive disorders and predicting responses to treatment: preliminary findings". Am. J. Psychi­ atry, 1973; 130, págs. 695-699. (102) SCHILDKRAUT, J. J.; ORSULAK, P. J.; SCHATZBERG, A. F. et al.: "Toward a biochemical c1assification of depressive disorders: 1. Differ­ ences in urinary MHPG and other catecholamines metabolites in clinically defined subtypes of de­ pressions". Arch. Gen. Psychiatry, 1978; 35, págs. 1.427-1.433. (103) SCHNEIDER, L. S.; SLOANE, R. S.; STAPLES, F. R. et al.: "Pretreatment orthostatic hypotension as a predictor of response to nortriptyline in ge­ riatric depression". J. Clin. Psychopharmaéol., 1986; 6, págs. 172-176. (104) SPIKER, P. G.; EDWARDS, D.; HANIN, 1. et al.: "Urinary MHPG and c1inical response to ami­ triptyline in depressed patients". Am. J. Psychi­ atry, 1980; 137, págs. 1.183-1.187. (105) STEARDO, L.; SARONE, P.; MONTELEONE, P.; IOVINO, M.: "Is the dexamethasone suppression test predictive of response to specific antidepres­ sant treatment in major depression?". Acta Psy­ chiat. Scand., 1987; 76, págs. 129-133. (106) STERN, S. L.; RUSH, A. J.; MENDELS, J.: "Toward a rational pharmacotherapy of depres­ sion". Am. J. Psychiatry, 1980; 137, págs. 545-552. (107) SULSER, F.: "Serotonin-norepinephrine receptor interactions in the brain: implications for the pharmacology and pathophysiology of af­ fective disorders". J. C/in. Psychiatry, 1987; 48 (supl.), págs. 12-18. (108) TARGUM, S.: "The application of serial neuroendocrine challenge studies in the man­ agement of depressive disorder". Biol. Psychiat., 1983; 18, págs. 3-9. (109) TARGUM, S. D.: "Persistent neuroendo­ crine dysregulation in major depressive disorder: a marker for early relapse". Biol. Psychiatry, 1984; 19, págs. 305-318. (110) VALZELLI, L.; LEDEsMA, A.: Psicofarmaco­ logía. Jarpyo Editores. Madrid; 1985. (111) VAN KAMMEN, D. P.; MURPHY, D. L.: "Pre­ diction of imipramine antidepressant response by a one-day d-amphetamine trial". Am. J. Psychi­ atry, 1978; 135, págs. 1.179-1.184. (112) VAN PRAAG, H. M.; KORF, J.: "Serotonin metabolism in depression: clinical application of the probenecid test". 1m. Pharmacopsychiatry, 1974; 9, págs. 35-51. (113) VAN PRAAG, H. M.; DE MAAN, S.: "De­ pression, vulnerability and 5-hydroxitryptophan prophylaxis". Psychiatry Res., 1980; 3, págs. 75-83. (114) VAN PRAAG, H. M.: "Management of de­ pression with serotonin precursors". Biol. Psy­ chiat., 1981; 16, págs. 291-310. (115) VAN PRAAG, H. M.: "Significance of bi­ 387 Predicción de la respuesta clínica a los antidepresivos ochemical parameters in the diagnosis, treatment, and prevention of depressive disorders". Bio/. Psy­ chiatry, 1977; 12, págs. 101-131. (116) VAN SCHEYEN, J. D.; VAN PRAAG, H. M.; KORF, J.: "Controlled study comparing nomifensine and clorimípramine unipolar depression using the probenecid technique". Br. J. C/in. Pharmaco/., 1977; 4, págs. 179-184. (117) WHYTE, S. F.; MACDoNALD, A. J.; NAYLOR, G. J. et al.: "Plasma concentrations of protriptyline and c1inical effects in depressive women". Br. J. Psychiatry, 1976; 128, págs. 384-390. R.A.E.N. Vol. X N.o 34. 1990 (118) YAMASHITA, L.; ASANO, Y.: "Tricyclic an­ tidepressants: therapeutic plasma levels". Psy­ chopharmaco/. Bull., 1979; 15, págs. 40-41. (119) ZIEGLER, V. E.; CLAYTON, P. J.; TAYLOR, J. R. et al.: "Nortriptyline plasma levels and the­ rapeutic response". C/in. Pharmaco/. Ther., 1976; 20, págs. 458-463. (120) ZIEGLER, V. E.; Co, B. T.; TAYLOR, J. R. et a/.: "Amítríptyline plasma levels and therapeutic response". C/in. Phar • :01. Ther., 1976; 19, págs. 795-801. Dirección para correspondencia: Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura. Cáte­ dra de Psiquiatría. Hospital "Infanta Cristina". Unidad de Psiquiatría. Avenida de Elvas, s/n. 06071 Badajaz. Fecha de recepción: 21-6-89. Fecha de aceptación: 1-10-90. 388