París, 1919

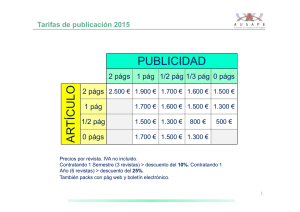

Anuncio