El semejante a sí mismo

Anuncio

NÚMERO UNO/ENERO-FEBRERO DE 1991

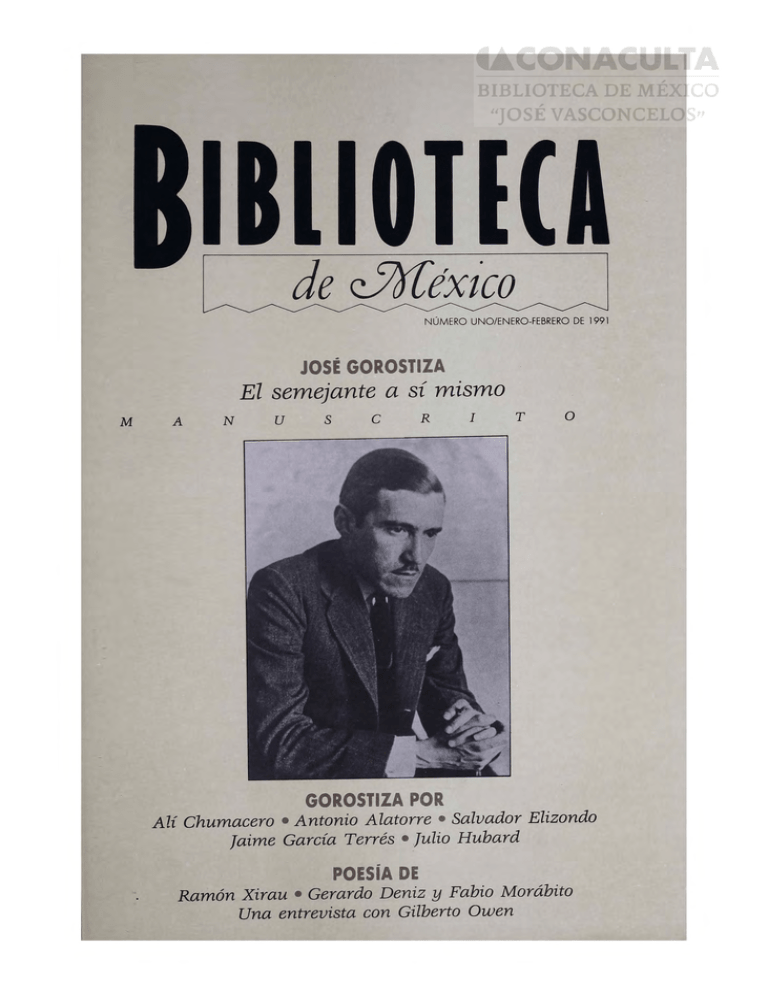

JOSÉ GOROSTIZA

El semejante a sí mismo

M

A

N

u

s

e

R

1

T

o

GOROSTIZA POR

Alí Chumacero • Antonio Alatorre • Salvador Elizondo

Jaime García Terrés • Julio Hubard

POEsíA DE

Ramón Xirau • Gerardo Deniz y Fabio Morábito

Una entrevista con Gilberto Owen

En nuestro país , las revistas literarias se han convertido ya en una importante tradición

que enriquece nuestro acervo cultural, hasta el grado de volverse, muchas veces, fuente

indispensable para quienes se adentran en los diversos mundos creados por la imaginación

y la reflexión de nuestros hombres de letras.

Desde hace diez años, el panorama literario nacional se vio enriquecido con la

aparición de la revista Biblioteca de México, que daba sus primeros pasos a partir de un

objetivo claramente definido: favorecer el realce y divulgación, a través de la letra

impresa, a obras inasequibles, allí donde el descuido, la ignorancia o la simple apatía

ponen en riesgo nuestro patrimonio bibliográfico y documental. Con base en estas

premisas, se ha ido edificando una revista que en la actualidad continúa siendo un espacio

abierto a la expresión literaria, un servicio generoso al libro, a la lectura y a la escritura.

En este mismo ámbito de la creación literaria, durante el presente año conmemoramos

el Centenario del natalicio de José Gorostiza, sin duda uno de nuestros más importantes

creadores. Por ello, es muy grato para nosotros poder presentar la reedición del primer

número de la revista Biblioteca de México, dedicado precisamente al poeta nacido en

tierras tabasqueñas, con la finalidad de acercar a las generaciones presentes y futuras un

documento de gran interés, ya que logra reunir manuscritos de Gorostiza y obras de

reflexión y análisis sobre su quehacer literario de la pluma de AH Chumacero, Antonio

Alatorre , Salvador Elizondo, Jaime García Terrés y Julio Hubard, entre otros.

Como podemos constatar en los textos que integran este ejemplar en homenaje a

José Gorostiza, con el paso del tiempo, su obra se ha convertido sin lugar a dudas en un

verdadero clásico de nuestra modernidad, escrito por un hombre de maneras suaves, de

palabras pronunciadas casi en susurro, de breves ademanes, pero marcado por el incendio

de su pluma consciente de que "la poesía obedece a un destino mayor que el de cualquier

retórica. Busca sus propios caminos y los encuentra siempre. Sabemos dónde está hoy,

no dónde estará mañana".

Dra. Rosa María Romo López

Directora General del Instituto de Cultura de Tabasco

N

UESTROS

PRIMEROS

PASOS

Ka riqueza bibliográfica y documental de México no se concilla

Icón la realidad lastimosa del arduo acceso a los libros. Así el lecIj^pr común como el estudiante, como el investigador especializái s , día con día se estrellan contra los múltiples obstáculos que

resultan de un secular descuido del patrimonio cultural del país:

abundan los títulos indispensables que no se consiguen, las obras

I en varios volúmenes que están dispersas, o se hallan incompleItas, las colecciones esquilmadas o perdidas, las páginas arrancadas; hay obras tan dañadas que son inconsultables, y no pocas

joyas de nuestra bibliografía sólo pueden hallarse en bibliotecas

del extranjero.

I Biblioteca de México quiere ser una revista de letras en el

sentido clásico y más generoso del término; su interés primero

í estará en prestar relieve y difiísión, por la letra impresa, a esas

I obras inasequibles, allí donde el olvido, la ignorancia o la simple

negligencia han menoscabado nuestro patrimonio bibliográfico

y documental; así se darán a la luz documentos raros o inéditos,

provistos de ensayos e introducciones que orienten su aprovechamiento. En una palabra. Biblioteca de México se propone ir

en busca del acervo perdido.

^ Pero este propósito no excluye otros de carácter más general.

Queremos una revista abierta a la expresión literaria, un servicio amplio al libro, a la lectura y a la escritura. Y para ello soliciI tamos la atenta colaboración del lector; no menos que el auxilio

^ experto del informante, cuyas respectivas y fértiles presencias

nos son a la par necesarias para cumplir una tarea duradera.

18l10ll(A

~iso_~

NÚMERO UNO/ENER O- f EBRERO DE 1991

Plaza de la Ciudadela 4, Centro Histórico de la Ciudad de México

Alí Chumacero

Gorostiza, la persona y la obra 4

Tel, 5120927

FAX 510 41 85

Gerardo Deniz

Poemas 32

Héctor Perea

Conte m poráneos en tierra hispana 34

Antonio Alatorre

Nada ocurre, p oesía pura 6

Fabio Morábito

Los su rfea dores 36

Gabriel Zaid

Extravíos 9

Ramón Xirau

Dos poemas 10

Rafael Vargas

Laurel ,1) la poes Ia

hIspanoamericana 37

Salvador Elizondo

Muerte sin fi n

José Gorostiza

Afonsmos 39

Jaime Garda Terrés

José Gorostiza en voz baja 14

César Moro

Ca rta a Xaulcr Vlllcwrrutw .:JO

Julio Hubard

Los manuscritos de José Gorostiza 16

Sergio González Rodríguez

Don Carlos Man'a obsequIa una retóneo 42

Manuel Porras

El rincón de l bIbllómano 44

José Gorostiza

Ei semeja nte a sí mismo 20

Tres paisajes en vidrio 26

En cuesta 28

Fragmen to de novela 29

Antonio Bordazar, y

Benito J. Feijoo

Dos cartas en tomo a la fijación de

la Q1'tografía 46

Gilberto Owen

El actual movimiento literario en

México (1930) 30

U

Jaime Garda Terrés

Octa vio Paz los premios 48

ConsejO Na cIonal

para la

C ultu ra y la s ArIe s

Presidente

Víctor Flores Olea

BIBLIOTECA DE MEXICO

Director General

Jaime Carcía Terrés

Revista Biblioteca de México

Director: Jaime Carcía Terrés

Coordinac ión Editorial: Jaim e Moreno Vil larrea/ y Ju an Vil/oro

Consejo de Redacción: Fernando Á /varez de/ Cas tillo, Cerardo Den iz

Julio Hubard, Manuel Porras, Bernardo Ruiz, Rafael Vargas

Diseño: Cennán Monta /va

Tipografía , Reda cta

Impresión. JCV y Asoc

No se responde por textos no solic itados,

nI

se en tabl ará corresponde nCia al respecto

ALi CHUMACERO

oros tiza}

la obra y

la persona

Era

José Gorostiza una contradicción entre su obra

poética y su forma de ser. Al incendio de su pluma

correspondía un hombre de maneras suaves, de palabras pronunciadas casi en susurro, de breves ademanes. La intensidad de su imaginación, manifiesta particularmente en Muerte sin fin, delataba un

arduo cultivo del mundo interior, un fervoroso afán

de ahondar en el espacio por medio de la emoción,

una avidez del espíritu que, cuando trascendía en

expresiones líricas, contrarrestaba el reverso de su

habla, tan pausadamente pronunciada que parecía

confiar en la paciencia de su interlocutor. En el trato social -en bares, en reuniones, en el diario vivirdejaba de lado el ímpetu tormentoso con que creó

algunos versos memorables ("esbeltos címbalos que

dan al aire / sus golondrinas de latón agudo", "la

egregia masa de latón ilustre / podrá caer de golpe

en la ceniza", "un desplome de ángeles caídos / a

la delicia / intacta de su peso") y tornaba la voz en

un amable vehículo apenas matizado con un poco

de ironía.

La petulancia nunca fue una cualidad que lo perturbara. Su discreción lo defendía de prestigios, notoriedades, renombres, famas o reputaciones. Iba de

la modestia al respeto de sí mismo, y hasta de la inteligencia -distintivo de su entendimiento- hizo

una soledad iluminada, un oportuno pretexto para

infundirse ánimo ante 10 indeclinable. Sin embargo,

su poesía se significaba por intenciones distintas. Al

frente de Mu erte sin fin transcribió tres proverbios

del tercer rey de Israel, Salomón, referidos precisamente a la inteligencia. En el primero de ellos ésta

afirma su imperio: "Yo soy la inteligencia; mía es la

fortaleza"; en el segundo se ufana de haber acompañado a Jehová en la prosecución de sus tareas:

"Con él estaba yo ordenándolo todo; y fui su delicia

todos los días, teniendo solaz delante de él en todo

tiempo"; y luego, en su último, hace una sucinta

amonestación al género humano: l/El que peca contra mí defrauda su alma; todos los que me aborrecen aman la muerte." Y Muerte sin fin, al concebir

la inteligencia humana como una ola del tiempo sujeta a la aniquilación o como un páramo sólo capaz

de producir metáforas perecederas, anuncia su ineficiencia y, por consiguiente, la fragilidad de la soberbia. El reconocimiento de esa destrucción, el horror a desaparecer, el temor a Dios, el pavor de

regresar a la raíz - cuestiones constantes en su ref1exión poética-, nada tenían que ver con el carácter apacible del Gorostiza que yo conocí. Por el contrario, quien no supiera de quién se trataba podría

confundirlo con un displicente caballero inepto para abordar asuntos tan escasamente gratos.

En tiempos lejanos, José Gorostiza y yo concurríamos a veces a las corridas de toros (en la temporada

taurina de 1949-1950). Fue uno de los contados escritores que a la pasión por las artes bellas sumaban

el placer de aprovechar las aburridas tardes domingueras contemplando cómo la brutalidad de la bestia y el sentimiento del torero se convertían en melodía y, por supuesto, en un relámpago suspendido

Lo. hermano. Maria del Carmen, Jo •• y Cele.tlno Goro.tlza.

Bzblioteca de México

4

entre el fluir de la gracia y la permanencia del peligro. Nos citábamos, con algún otro amigo, a almorzar

e n un restaurante a la hora propicia en que em pezaba n a circular los taxis "peseros" que nos trasladarían a la plaza. Durante la comida hablábamos , naturalmente, de tauromaquia, ciencia esotérica de la

cual Go rostiza no estaba del todo desprovisto, y así

preparábamos la atención para espe rar - cuando estuviésemos en el caos del tendido- el sonar del clarín inciando el orden.

Pa ra la tranquilidad de los taurinos, testifico que

durante el esple ndor o el fastidio de la fiesta el poeta de Muerte sin fin no desb ordaba el e ntusiasmo habitual con que suele exhibirse el aficionado al bárbaro espectá cul o. Sus reacciones, nada e fusivas, se

restringían a la complace n cia, al aplauso ate nuado

y, a menudo, al gesto reprobatorio an te algun a fallida actuación de los espadas. Tras la corrida, los comentarios obligatorios se suce dían e n la mi sma tesitu ra , sin que Gorosti za mostrara un aprecio mayor

del arte de Cúchares que el juicio conte nido e n su s

mode radas impresiones acerca de lo qu e habíamos

prese n ciado. Su proceder no era rad icalmente di stinto de su acostumbrada conducta e n la cercanía de

la amistad. No hacía sospechar el vigor, la m ali cia,

la penetración, la elasticidad , de qu e se hallaba dotado su espí ritu .

gu aje de tal manera que , haciéndolo más transpare nte, se pueda ver a través de él dentro de esas

ese ncias".

Esta observación se corresponde con otra que, en

1937, expresó sobre los propósitos literarios de su generación literaria -la de la revista Contemporcíneoscuando se ñaló que la poesía no es embriaguez verbal sino que implica "rigurosas disciplinas in telectual es". Lo ante rior, complementado con la certeza

de que la poesía, por "pura" qu e se la pueda conside rar , es un producto de la vida , nos h acía aplicarn os may ormente a esa lectura. "El mundo poético

- escribi ó Gorostiza - se edifica precisamente e n las

zonas más vivas del se r: el de se o, el miedo, la an gustia, el gozo ... , e n todo lo qu e hace, e n fin , hombre al hombre. "

Así rec ue rd o a José Gorostiza , qu e e n la zona lírica de las le tras m ex icanas pe rdura como una especie de ánge l del abi smo Pe ro aqu ellos que tuvieron

tra to con él sabe n qu e, afortunada m e nt e, la contradi cción e ntre la obra y la pe rsona e ra el frut o de una

saludabl e se pa rac ión de bi e nes. El poe ta gu a rda el

siti o qu e le otorgam os ; la pe rson a fu e solam e nte un

hombre co mo cua lqui e ra de nosotros.

El a mor no fu e moti vo constante e n su te máti ca . Apenas in sinuado e n cie rtas circun sta n cias, n o impon e

s u mand a to e n los a mp lisimos ca mp os qu e ta n admirable m e nt e frec ue ntó En su últim o poem a , "Decla ración de Bogotá ", esb ozó un poco más qu e una

re fe re n cia a la capital de Colombia:

Años después, e n 1960, escribí un texto de prese ntación para el disco que, con la vo z del poe ta , incorporó la Universidad Autón oma a su seri e Voz Viva

de Mé xico. Aproveché el viaje para abordar aspectos de su poesía que m e inte resaba recalcar , e n especiallos relati vos a las ideas qu e la hi cie ron nacer.

Hablé allí de la sabiduría, de la in teligen cia, de Dios,

de la sob erb ia , de la muerte , del fr acaso, de la desilusión, del infort un io de la concie n cia , de la in volución del tiempo .

"Ante la adv e rsidad - escribí

solemneme nte-, cuando Gorosti za ha liquidado aun

la más íntima es peranza , rec urre a la violenta descrip ción de la natural eza qu e , olvidada de toda h ermosura, se suj e ta a las reglas de una a torm e ntada

vorágine donde los seres vu elve n a su origen." Aunque afín a la totalidad de las inte rpre tacion es qu e

tantos críticos h an hecho a Muerte sin fin , mi opinión

me satisfacía por ser consecuen cia de una lectura

devota, sumisa, frecue nte, dócil , ate nta , re vestida de

humildad. Era el hom e naj e que el escritor todavía

e n proceso rendía al notabl e poe ta.

Meses después de editado el di sco , nos abocamos

Gorostiza y yo e n el Teatro Xola - hoy T eatro J uli o

Prie to - durante una fu n ción . Me vio con sim patía,

se dirigió hacia mí y muy afectu osa m e nte m e dijo

"Me agrada qu e mis amigos m e expl ique n lo que quise decir e n mi poema."

Me has h erido en la flor de mi silen cio,

la que brota de él, sangre es d el aire.

Y e n e l te xt o de su libro ini cial había dad o mu estras de su desá nim o:

y pues nadie me lo p ide,

ya no tengo corazón.

¿Quién me compra ww naranja

pa ra m ¡ conso lación ;'

Años después se desliza e n su poesía otro ind icio ,

nada triunfal , del mismo pre texto , tan socorrido e n

la may oría de los poe tas

Quiero escribir en el crista l "Te quiero"

¡pero toda la ciudad se enteraria '

Esos tímido s rasgos, casi re minisce ncias , cobra n

claridad e n la Suite en ciolor ele Luz Veldemi ll1 c uya

presentación h oy nos congrega . Se tra ta de una seri e de sone tos escritos e n ti e mpos ju ve ni les, durante la etapa de la vida e n qu e la mirada y el amor su elen confundirse. Esa pasi ón sin recompe nsa fue una

pregunta al aire, un a leve te mpestad e n un vaso

providente . SIJl efu sione s ni re proch es , avivada la

im agen e n el recu e rdo, sin llegar a se r el desolado

respo nso de sí mismo, José Gorostiza describe hermosam e nte el dolorido se ntir de qui e n m e diante la

palabra procura consuelo a su amor desdeñado. La

soledad sombría , la angustia perfecta y la lenta amargura de la frustración encue ntra n en estos sonetos

el adecuado escudo qu e a la oscura condición humana sólo puede ofrece r la transpare ncia de la poesía .

Para el grupo de escritores jóven es de que y o formaba parte e n el año 1940, la poesía de José Gorostiza fue un hall azgo inusitado . La leíamos y rele íamos y nos comu nicábamo s la adm iración que en

cada uno de no sotros produ cía. Coincidíamos con él

en su intento de hurga r con la palabra más all á de

la supe rfi cie de los conceptos y poner a flot e el impulso invisible que mu eve las aparie n cias. A este respecto, en el discu rso pronunciado e n 1955, en su recepción como miembro de la Academia Mexicana

de la Le n gua, Gorostiza ratificó su a ntigua cree n cia

estética. Contó en esa oportunidad que, a la pregu nta

de alguien ace rca de qué es la poesía, había respondido que "es una investigación de ciertas ese ncias

que se produce en un esfu erzo por quebrantar el len-

Biblwteca de

S

M é XI CO

ΑΝΤΟΝΙΟ

ALATORRE

Ι

Jo"

ΟΟΓοιιlΖΟ

Alcol'

8Ω

νida

Los azares de 1a

(de 10s cua1es

me quejo) han hecho de mί una

especie de experto en 1a Ροesίa de

10S sig10s ΧΥΙ Υ ΧΥΙΙ, 1a que va "de

Garci1aso a Sor Juana Ines de 1a

Cruz", como se rotu1a e1 semίnaήο

que "doy" desde hace ya tiempo en

1a Facu1tad de Filosofia Υ Letras de

1a UNAM. Α 10 1argo de tres ο cuatro aiios recοπο con mis a1umnos

e1 camino que va de Garcilaso a Sor

Juana; terminada 1a lectura del Primero sueiio, νue1vo a 10s sonetos Υ

eglogas del poeta to1edano Υ reinicio e1 ΡeήΡΙ0. Α algunos alumnos

les toca s610 fray Luis Υ Ηeπera, ο

s610 Quevedo, pero ηο faltan 10s

animosos que me acompaftan en todo el recorήdo. Asf, pues, a causa

de mi Ρrοfesίόn, hace muchos aftos

que 1eo constantemente a 10s poetas del Renacimiento Υ de1 Βaποcο .

Υ con la lectura Υ la catedra se traba 1a escήtura : he escήtο Υ quiero

seguir escήbίendο estudios de conjunto sobre esa Ροesίa inagotablemente ήca, como tambien estudios

particu1ares, sobre Garcilaso, sobre

Gόngοra, sobre Sor Juana. Εη cambio, la Ροesίa escήta en nuestra 1engua durante 10s tres ύltimos siglos

esta fuera de mi competencia. Νο es

que ηο 1a lea en absoluto; pero 1a del

ΧΥΙΙΙ Υ de1 χιχ la 1eo muy esporadicamente Υ mas bien ροτ cuήοsίdad

(con 1a ιinica eχceΡcίόn de las Rimαs de Becquer); 1a del ΧΧ, comenzando con Ruben Daήο, 1a 1eo con

mayor asiduidad, pero "a solas, δίη

testigo", δίη que interνenga la meηοτ ve1eidad de conectarla con mis

clases ο con la investigaci6n Υ con

1a escήtura , ο sea ροτ hedonismo

puro. Εη esta categοήa se encuentra, Υ muy en Ρήmera fila, Jose Gorostiza. Ροτ otra parte, casi ηο 1eo

a 10S cήticοs de 1a Ροesίa modema;

10s estudios que he 1eίdο ηο han dejado mucha huella en mί, ο sea que

ηο influyen en mi 1ectura de 10S

poemas.

Digo todo esto para explicar e1

porque de mi presencia aquί Υ ahora, cuando es obνio que en mi 1ugar debeήa estar uno de 10s muchos

cήticοs profesionales de Gorostiza.

Hace muchos aftos, Leόn Felipe me

Ρίdίό que escήbίera una presentacίόη de su Ροesίa, Υ hace pocos dίas

me Ρίdίό 10 mismo Tomas Segoνia.

Α Tomas pude convencer10 de que

esa Ρresentacίόn debe hacer1a alguien mas conocedor de 1a Ροesίa

contemporanea; Le6n Felipe ηο se

dejό convencer, Υ ροτ eso escήbί,

un poco a contrape10, algo que seηο

1902.

Bi bliotecα

de

Mιixico

guramente a nadie le ha servido de

nada. Esta vez, en cambio, acepté

sin ninguna resistencia la invitación, no sólo porque me gustó la

idea de decir en público lo que es

para mí Muerte sin fin desde hace 45

años, sino tambié n, y sobre todo,

porque se me dijo que iban a estar

conmigo dos verdaderos profesionales, Jaime García Terrés y Salvador

Elizondo. Mi desconocimiento de la

crítica gorosticiana me deja muy expuesto al peligro de repetir, y repetir mal , lo que otros habrán dicho

bien, y de agobiarlos a ustedes con

lugares comunes , pero este miedo

es positivo, porque m e persuade a

ser breve.

Sí, yo leí Muerte sin fin por prímera vez hace 45 años. Acababa de salir de cierto encerramiento monástico, donde se profesaba como dogma que el príncipe de los poetas

m exicanos modernos era Alfonso

Junco, y así, en ese estado de desvalimiento y desnudez, caí en Guadalajara, dichosamente, e n manos

de Juan José Arreola , como una pella de barro en espera de su alfarero. Ya he contado, por escrito, lo

que gracias a Arreola fueron para

mí los años de 1944 y 1945, Y no

quiero repetirme. Sólo diré que uno

de los libros que más atesoro, la bellísima antología poética llamada

Laurel, es adquisición de esos años

tapatíos. Bien podrán im aginar ustedes lo que fue Laurel para el pobre diablo que era yo, tan desprovisto de bagaje literario . Están representados allí 38 poetas, egregios

casi todos, y yo no conocía a ninguno de los 38; fue mi prim e r contacto con ellos , mi descubrimiento de

todo un mundo nuevo, parecido al

descubrimiento de un Debussy, un

Ravel y un Stravinsky, a quienesjamás se oía en el mencionado claustro monástico . Y añadiré que , para

mí, lo mejor de Laurel, lajoya de las

joyas, ha sido siempre Muerte sin fin.

Sin duda las circunstancias del

primer contacto con este poema habrán sido otras para hombres de letras de formación más normal que

la mía, como García T errés y Elizondo. Seguramente ellos poseían en

esos momentos un bagaje literario

más sustancioso que el mío. Seria

útil , por cierto, que los críticos contaran esas cosas. Las historias de

amor son siempre más claras cuando sabemos cómo fue el primer contacto entre los amantes .

Dejando a un lado las circunstancias variables, una cosa es segura:

que los diversos estudios críticos y

profesionales sobre Muerte sin fin

tendrán por denominador común la

admiración, el entusiasmo. Seguramente se habrá dicho que Muerte sin

fin es uno de los más h e rmosos poemas escritos en nuestra lengua en

el siglo xx. Lo cual, en vista de lo

que fueron nuestros siglos XVIII y

XlX, e.quivale a decir que es uno de

los más hermosos poemas escritos

en español en los tres últimos siglos. Y no me extrañaría que para

algún crítico sea, no "uno de los más

hermosos", sino "el más h e rmoso":

no sería yo quien se escandalizara

por la hipé rbole. El sentido común

me dice, pues, que mi entusiasmo

no va a desafinar en la orquesta crítica . Y si acaso algún crítico n o lo

comparte, creo decididam ente que

algo an da mal en él.

El entusiasmo tendrá, por supuesto, distintas manifestaciones en

los distintos críti cos; a cada uno 10

llevará por un camino distinto. No

todos leerán 10 mi smo, n o todos subrayarán lo mismo. Muy probabl emente algunos de ellos , a la hora de

com unicarnos por escrito sus ideas

acerca de Muerte sin fin , h abrán dejado atrás su primera experiencia y,

más que primera, la llam arán primeri za. Yo confieso que casi todo lo

qu e fue mi primera experie n cia sigue e n pie, y que los cambios qu e

hay e n mi experie ncia posterior se

deben más a 10 que he ido suprimiendo que a lo que h e ido añadiendo.

Creo que será bueno aclarar y

precisar esto que digo. Por fortuna

recuerdo la experiencia de hace 45

años con mucha nitidez, casi como

si acabara de su cede r, y no tengo

que inventar nada . En mi susodicho

encie rro monásti co me había dado

un chapu zó n en la fllo sofia ari stotélico-tomista qu e se enseña o por

lo m enos se enseñaba e n los claustros. Esto m e predis ponía para lee r

Mu erte sIn fin de cierta manera.

¿Acaso no habla allí Gorostiza de

materia y forma, de potencia y acto, de ser y no ser, de gene ración y

corrupción, cuestiones todas que

llevan un indelebl e sello aristoté lico? Es verdad que h abla de ellas con

un método y un le n guaj e muy di stintos de los escolásticos, lo cual , naturalmente, hacía ard ua mi tarea de

lector. Recue rdo cómo, a media lectura, pensé en las muchas rel ecturas que me harian falta para ll egar,

m ediante eje rci cios de concentración cada vez más seve ros, a una

meta que se llamaría "la compre nsión total del poema". Y, durante

años, Muerte sin fin siguió sie ndo para mí ante todo un poema fllosóflca. A Arreola, por cierto, no le sucedía eso: él no se había chapu zado

en la filosofia aristotéli co-tomista.

(Donde él había metido un poco las

nari ces era en la fllosofia de Bergson , desconocida para mí .)

Ciertamente, lo que me dejó deslumbrado, fascinado para siempre,

fue la música de los versos , no el

contenido filosófi co, pero como este contenido era según yo lo más

importante , el meollo mismo del

poe ma, mi tarea consistía, paradójicamente , e n no dejarme distraer

por el lenguaje del poeta, porque

me quedaba embobado y el hilo del

Biblioteca de México

Supuestos sus afanes y ubicación este ratón tendrá que serlo de biblioteca . Pero,

modernizado al fin, algún parentesco

guarda con el "mouse" de las computadoras que usan para redactarlo dos o

tres de sus domadores asiduos . Ytampoco rechaza vínculos con el democrático

Ratón Pérez de la

Don Sebastián de Covarrubias, en su Te·

soro, trata al ratón de fea manera, llamándolo "animal sucio que suele engendrarse de la corrupción, aunque también

se multiplica por generación". Agrega

luego, no sabemos si a modo de alivio o

disculpa de su crudeza (la de don Sebastián) : "Díxose ratón o rodendo, porque

roe todo quanto hallo, especialmente si

es queso . Proverbio: 'Ratón que no sobe

m6s de un horado, presta le co~o el

gato.' ... Ratonera, loline mosciperlo, el

ingenia con que se ca~an los ratones, armándole con queso."

En francés, la lexicología es mucho m6s

amable con nuestro ratón. El insigne Uttré, a quien por vía mallarmeana tanto

debe la poesía, da como primera acepción del vocablo rolon (que no souris) una

suculenta sorpresa que traducimos como

Dios nos la da a entender: "Pequeña pieza de pastelería rellena de queso o de

crema que se vendía a voces antiguamen·

te por las calles. Ratones calientes." Líneas abajo, el propio Littré no olvida que,

en cierta f6bula de La Fontaine, "Raton"

es el nombre de un gato .

¿Así que irrumpe el felino ya que habíamos armado el festín de los ratones? Bueno. En todo caso, ya lo dijo el no menos

Ratón Macías: "Aunque pierda sé que

tengo a la afición de mi parte" . Por cierto que -hablando de gatos y no de pérdidas sino de ganancias, y considerables- sabíamos que la viudo de T.S. Eliot

había cedido los derechos del Old Possum's Book of Prodicol Cols a Andrew

Lloyd Weber, músico y comediógrafo

responsable de la comedia musical Cols.

No fue mal negocio el de la señora Eliot,

puesto que s610 cedi6 sus derechos a cam·

bio del 3.25% neto de las entradas que

la obra recaudara en todo el mundo. Leímos recientemente en el londinense Doily

Moil que la felicidad de la señora se alza,

en consecuencia, por encima de los doce

millones de libras esterlinas.

pensamiento se me iba, se me perdía en el mar de la música. Recuerdo con claridad un pasaje característico . "Nos recreamos hondamente", dice Gorostiza,

en esta aguda ingenuidad del ánimo

que se pone a soñar a pleno sol

y sueña los pretéritos de moho,

la antigua rosa ausente

y el prometido fruto de mañana,

como un espejo del revés, opaco,

que al consultar la hondura de la

/ imagen

le arrancara otro espejo por

/ respuesta.

Recuerdo muy bie n mi perpl ej idad

ante estos versos . Los "pretéritos de

moho" y la "rosa ausente" eran lo de

menos; podían entrarme. Pero ¿qué

sería ese "espejo del revés", y además opaco, y capaz de arrancarle un

segundo espejo a la imagen? ¿Qué

explicación tenían estos espejos? ¿A

qué cuestión gnoseológica se estaba aludi endo aquí? Pero, mientras

me prom eto averiguar algún día el

misterio , ya estoy continuando la

lectura :

Mirad con qué pueril austeridad

/ graciosa

distribuye los mundos en el caos,

los echa a andar acordes como

/ autómatas;

al impulso didáctico del índice

oscuramente

¡HOPI

los apostrofa

y saca de ellos cintas de sorpresas

que en un juego sinfónico articula,

y lo que sigue, la "tierna brisa", la

inolvidable "luna azul, descalza, entre la nieve". El pasaje se m e quedó hondamente grabado , no sólo

por su descri pción de las ave nturas

del pensamiento, tan mu sical, tan

vívida, sino muy especialmente por

esa juguetona interjección , ¡HOP!,

en qu e prorrumpe el pen samiento

al imitar, con su "buen candor que

todo ign ora", el acto creador del Jehová bíblico. Sigue siendo, después

de 45 años, y a causa de lo que fue

en la primera experiencia, mi pasaje predilecto.

Dije que los cambios que hay e n

mi expe rie ncia actual de Muerte sin

fin se deben m ás a lo que h e ido su-

primiendo que a lo qu e h e ido añadiendo. Explicaré primero esto último . De manera general , lo que he

añadido es perspectiva En 1944 no

había leído aún las Soledades de

Góngora ni el Sueño de Sor Juana.

Hoy, en cambio , cada relectura de

Muerte sin fin me trae ecos, cuanto

m enos precisos tanto m ás persistentes, de esos dos grandes poemas sinfóni cos. En verdad, las Soledades, el

Sueño y Muerte sin fin han venido a

formar, para mí, una trilogia perfecta . Los tres están escritos en silva.

Claro que la silva de Gorostiza no

mantiene la estricta hechura que tenía e n el siglo barroco, sino que

adopta la que le dio Rubén Darío,

una hechura aún m ás suelta, que

admite no sólo endecasllabos y heptasllabos , sino tambi én versos de

cinco y nueve sl1abas y muchos alejandrinos; además, muy afinada con

las tendencias de nuestra época

post-modernista, post-rubeniana, la

silva de Gorostiza prescinde de las

rimas: es una silva de versos sueltos. (Y, como no puedo sacudirme

lo profesor de literatura, diré que no

es bue no confundir versos sueltos

con ve rsos libres. Gorostiza no es

versolibrista, sino un m etrificador

tan escrupuloso, a su manera, como

Góngora y Sor Juana a la suya.) Hay

algunos tentaleos de silva anteriores a las Soledades, pero fue Góngora el verdadero creador de esa estructura fluida , suelta y divagan te.

La Primera soledad se abre maravillosame nte con esta declaración:

Pasos de un peregrino son errante

cuantos me dictó, versos, dulce musa:

en soledad confusa

perdidos unos, otros inspirados.

Soledad "confusa": la diferencia entre los pasos del peregri no, asunto

del poema, y lo s versos e n que está

escrito, se esfuma , se "confunde" :

fondo y forma quedan h echos verdaderam ente una sola cosa. La silva es la forma métrica de la divagación, del vuelo errante del pensami ento y de la fantasía. Además,

uno de los sentidos de soledad es el

de 'saudade', el de 'nostalgia'. "Soledad tengo de ti, / tierra mía do nací", dice una canción de tiempos de

La familia Gorostiza en 1938. Atrás: José, Araceli Otero de Gorostiza y Celestino . Adelante: Eduardo, Paloma Gorostiza Otero y doña Elvira.

GÓngora. Las Soledades son una

'nostalgia': nostalgia de la Edad de

Oro, nostalgia de la belleza de una

vida vivida en consonancia con la

naturaleza, tal como el Sueño de Sor

Juana es una nostalgia del conocimiento. Los tres poemas son Nostalgias, los tres son Soledades, los tres

son Sueños. La materia de Muerte sin

fin, la digresiva m editación ante un

vaso de agua, es leve y delgada como la de los dos grandes poem as

barrocos. Más leve y delgada aún,

pues las Soledades y el Sueño se han

dejado prosificar, y dudo que haya

alguien capaz de prosificar el poema de Gorostiza.

De manera más concreta, h ay

hacia el final de Muerte sin fin esos

largos pasajes h echos de breves y

límpidas viñetas: primero de animales (el salmón, el delfín, el tigre, los

ciervos, el cordero, el león), en seguida de vegetales (el sauce, el álamo, el eucalipto, el cerezo y el duo

razno, la ceiba) y luego de minerales (el rubí, el diamante, el zafiro

y los demás), viñetas epigramáticas

que irresistIblemente me hacen pensar en las de Góngora, por ejemplo

en las bodas rústicas (las gallinas,

los cabritos, los conejos, los pavos,

las perdices) y en el suntuoso desfile de los monteros (el neblí, el sacre, el borní, el baharí, el azor, el gerifalte), y también en las viñetas de

Sor Juana, por ejemplo en la descripción de la noche (la lechuza y

los murciélagos, el perro, los peces,

los venados, los pájaros). Son pasajes que brillan con idénticos destellos de cristal de roca en los tres

poemas.

Cosas así son las que he ido añadiendo a mi lectura de Muerte sin

fin. En cuanto a lo que he ido suprimiendo, se puede decir en pocas palabras: he suprimido mi ingenuo

afán de seguir un hilo conceptual,

de traducir el lenguaje del poe ta al

lenguaje de las sesudas cuestiones

ontológicas y ep istemológicas. T odo el poema se m e reduce a imágenes, palabras, ritmo . O casi todo . Yo

diría, burdamente, que Mu erte sin

fin es 99 % música y sólo 1 % hilo

conceptual. Y siento que la frase

"No ocurre nada" , varias veces repetida por Gorostiza, es un delicalo aviso a los críticos que sientan

la tentación de dar expresión coherente al pensamiento fílosófi co del

poema. Siento qu e a ellos les dice:

"Mas nada ocurre, no, sólo este sueño / desorbitado / que se mira a sí

mismo en plena marcha" . La inteligencia, "soledad en llamas, / que

todo lo concibe sin crearlo", es lo

m ejor del hombre, su orgullosa característica , dispensadora de alegría, sí, "mas en la médula de esta

alegría / no ocurre nada, no ". Claro que, en otro sentido, allí es donde ocurre todo : el ensueño, la música, la magia, la poesía. Muerte sin

fin es poesía pura.

El/?aton

Extravíos

GABRIEL ZAID

M i biblioteca está formada de libros

que pienso leer. Los libros que ya leí o

que ya no leí (después de un tiempo razonable) los regalo. Por eso he tenido

muchas bibliotecas, y en realidad ninguna.

Tengo una colección cambiante de

esperanzas de lectura.

Hay quienes sueñan con tener detrás

una biblioteca impresionante, para

fotografiarse, para las visitas, para que

se defiendan (o peleen) las viudas y los

hijos. Hay quienes sueñan con estar de

vuelta de haber leído todo, o cuando

menos las lecturas obligadas. Más de

uno ha fantaseado con algún nuevo método, que permita ponerse los libros sobre

la cabeza, para absorberlos por trasmisión directa al cerebro.

Quizá algún día los libros se puedan

inyectar. Nó estaría mal, para volver innatas las tablas de multiplicar, el direc^

torio telefónico, las fechas históricas, los

diccionarios, los idiomas, los clásicos, los autores de moda, los trofeos que

demuestran que uno ha viajado. Pero yo

sueño con viajar.

Mi sueño es desmesurado. Tener todo el tiempo del mundo para leer sin que

me interrumpan. Viajar sin fin por la

biblioteca de Babel. Perderme entre las

selvas de libros y más libros como

palmeras, como oleajes, como pájaros.

Aventurarme en la maleza de párrafos

interminables con garabatos espinosos,

el piquete feroz de alguna errata, la resina de tintas olorosas en el guayabo del

saber, el rumor atrayente de un argumento que no se sabe a dónde va, que

desemboca en la felicidad de una playa

inesperada. Alcanzar las sirenas dichosas en lo suyo, que sin embargo cantan

para mí. Olvidarme, dejando mi cuidado

entre los liqúenes indescifrables.

Büjlioteca

de. Mcxicn

9

¿Es acoso éste que ahora insinúa el moderno arte operótico el verdadero M é xico de 1519? Veamos. El primer contacto de Hernán Cortés con los aztecas yjá

destrucción cruel de su civilización,

decerían, según tal versión m e l ó m a n o ^ P

un error sobre la verdadero proceden- '

cia del español; lo Malinche, traductora

y amante de Cortés, se hace pues indispensable para consumar lo Conquista. El

coro de indios canta en náhuatl, y Cortés en español y latín; aparece también

Xicoténcatl, pero como vaga sombra, y

no como reo presencia dramática. Paro

terminar, y sin mós, se presenta lo muerte de un Cortés no muy memorable. Esta

nueva ópera de Á5 minutos, debido al

compositor Paul Barker, fue estrenada en

la Gran Bretaña con buen éxito de público y fracaso de crítica. ¿La veremos alguno vez en México? ¿Siquiera por

télite?

i

Rafael Vorgos, amigo y compañero en

la redacción de esto Revista de la Biblioteca de México, sigue haciendo un encomiable trabajo como editor de Casa del

Tiempo que, en su número 9 7 , publica un

espléndido dossier sobre Man Roy, además de uno serie de trabajos alrededor

de T.S. Eliot, donde no podía faltar la colaboración de otro de nuestros buenos |

amigos, José Luis Rivas, con uno de las

traducciones reunidas en la Poesía completa de Eliot, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero lo

que más nos llamó la atención fue el magnífico acercamiento de Luis Miguel Aguilor el torot eliotano.

" N o encuentro al colgado", dice Modome Sosostris. Nuestro ratón (el que controla nuestro scanner y nuestro sistemo de

computación), con virtud o sin ello, decidió hacerle una pequeña jugarreta o don

Tomás, a L. M . Aguilar y o Madome Sosostris, encontrando, al fin, ol colgado.

Ratones bibliográficos al cabo, hemos

vuelto o encontrar en librerías —después

de años de saberlo agotado— el excelente ensayo que Michel Foucoult dedicó

ÍAMeiNVdRMJ.

D

O

P

S

0.

C a w ^ R e s , les^ampanes

^

—^tser rím^-mes no és c ^ É s i

l'hori^^

potser ve^s, n^més potser

\ÍIESSIAENI empaca

l^ram^^kpms,

el^íKm'arar0

no es sapLaa^^^io

es

W>írams, arams,^^ms.

fPassen

le^ut^^^^

^1

res

^

^

concert

^^1^^^^^^^

Caimanes,j^^rdins,

aél^^

les^^ues

les

^^ero

s^W sap i^mt

^

siletíc^^amei^/^L

flor^ftmssiniwl

P^^^^f

^^molta,

¿íc

fsClMáiND$L

I JESSIAEN

^^^^^

escolta

^campanaw

^ t a l vez nacjBmás es ^ B l ^ ^ l h o r i z o n V

« e lleva t a l ^ R vientos, ^ • s o l o ^ l vez

c S r e s , c^res,

cMres^ l o s % n i d o « e

c^^^r

no s ^ ^ f t e s u f ^ R i t e m e n ^ A ) se s a b e A d a

o ^ o d o m fuegMatente

^

deTlesronociBInto?'

P^obms, c o b ^ # c o b r e s . ^ ^

Pasai^^l^j^^al

i

1

"

v^^^Werto

^ n i ^ n a s , los jardiiWs, las

^

^ ^ ^ ^ ^

flojj^el

^í^^^^^^^^^^

^ p e r o se ^ja^mwxy

^

^^escujA, el^:ha

sMncjMamente

^»

^P^^^

cX^Ae

de V c a m p a M ^

O

El/Jatóri

M

I

S

A

^pa er^m fom

%

olors^^nt

I el p a eKl

f

lesUius—

foni^

—pa^n,

pass^f

series

f o f ^ K S blanqMs

^ E l n M e n

••V

^

W{

^

el

^

^

a Rene Mogritte, Esto no es una pipa (Ed.

Anagrama], en el cual plantea el filósofo francés que los célebres grabados /

telas del pintor belga, con la consabida

pipa y su paradójica leyenda al pie, debían provenir de un "caligrama secreto"

que Magritte habría deshecho. Ese caligrama hipotético daría formo o una pipa

con la frase "Esto es una pipo". Pero

como esa pipo no podía encenderse y fumarse, Magritte debió de divorciar la figura del texto, y señalar que lo representación de una pipa no es una pipo.

¿Un "caligrama secreto"? Por nuestra

parte fuimos a buscar, y no nos fue difícil hallar en Apollinaire el caligrama de

una pipa que aparece en el poema "Fumées". Pero aún mejor, hallamos un puro

que sí puede fumarse, puesto que está encendido y humea:

t a u l A

^

hlanccvUnt

blanqíK

^es

les

one^^^m

mar,

na^k

Continuando nuestra pesquisa, recordamos que otro ilustre admirador de M a gritte, el norteamericano Douglos Hofstodter, dedicó algunos páginas de su

Códel, Escher, y Bach a lo mismo pipa

perpleja. Sin conocer el ensayo de Foucault —pues no lo cita entre su pléyade

de fuentes—, llego o una conclusión semejante ai elaborar, o modo de caligrama, esta "Variación sobre un temo de

Magritte":

El

e n el • o r n o

— ^ B r o s a m ^ M e las^BRes—

eflpan

^m^^hrn^m

^^)asai^^asan seSrias^^|^

« o d a s las aves b l a n c a s - ^ F ^

C

^ k p a n e n w i horno

blancal^pte

b l a n c a s las

la^^ves.

7*

^ >

d^j^r

Pregunta: ¿Cuál es la formo poética que

brilla por su ausencia en los Ejercicios de

estilo de Roymond Queneau?

Respuesta: El caligrama.

El ratón hoce amistad con lo rana, y lo

invita a comer; pora corresponderle, la

rana lo invita o su casa; lo amarra a su

anca y lo arrastro por el estanque, dándole muerte por ohogomiento. Muere el

roedor no sin antes clamar venganza,

mientras que la rana chapotea y ríe. Repentinamente, bajo un ave del cielo,

prende al ratón y al llevárselo carga inevitablemente con lo rana aún amorrada,

V se los cena a los dos. Esto fábula, atribuido o Esopo, esto en el origen de la Bafracomiomaquia,

el poema cómico

pseudo-homérico: batalla de los ranas y

ios ratones. Por lo menos, así lo sostiene

Massimo Fussilo en su documentada introducción o lo más reciente edición italiano (Milán, 1988) de esto gozosa parodio, de la que el erudito florentino

Jocopo Gaddi escribiera a mitad del si-

Biblioteca

de

México

Muerte sin

SALVADOR ELIZONDOl

El

aton

glo XVII: "me parece más noble y cercana a la perfección que La Iliada y La

Odisea; es superior a ambas por la profundidad del gusto y la excelencia de la

tesitura, puesto que es un poema cómico

de alto nivel."

»

A medio siglo de su origen este poema se ha con-j

vertido incontestablemente en un clásico de núes- i

tra modernidad. Ya en vida de su autor conoció las \

interpretaciones críticas y dramáticas, las explicacio- ]

nes linea por linea y los textos de homenaje, por lo j

que aponerle esta nota además de ser una empresa i

temeraria en el orden de la crítica desvirtuaría el ca- i

rácter facsimilar de esta edición con que la Edito- i

rial Cvltvra conmemora la aparición de la primera, j

Me limitaré por ello a parafrasear lo más sintética-;

mente que me sea posible algunas ideas esenciales i

que derivaron de una conversación que tuve con ell

poeta poco antes de su muerte. -¿Cómo escribió usted el poema? - C o m o se ponen los ladrillos... En-í

tendi claramente que se refería a la construcción del

poema y luego ilustró su respuesta aparentemente

enigmática con un recuerdo técnico muy interesante: ^

primero lo habia escrito todo a máquina después de |

las horas de oficina. Cuando ya tuvo todos los mate- \

riales reunidos en el orden en que surgieron de su i

mente a la máquina y, por así decirlo, en forma de¬

cinta continua, los reordenó y reagrupó -usando pa- \

ra ello las tijeras y el engrudo- de acuerdo a un or-i

den de clasificación racional. Tmnsiit

ciassificando.

i

Transitan por el poema todas las cosas del Mundo, j

el mundo ideal de la inteligencia y el mundo real de i

los seres y de las cosas. Los tres reinos de la Na- \

turaleza desfilan ordenadamente ante nosotros en \

agrupamientos precisos y canónicos, todo regido por]

un orden apolíneo, sólo que este orden geométrico;

está inscrito a su vez en un desorden dionisíaco porj

el que todas las cosas y los seres del Mundo no se I

dirigen a su fin, sino a su origen y "... al origen f a - j

tal de sus orígenes...". El poeta pasa revista al Mun- •

do en su regresión eterna, sin fin, como el tomillo del i

eucalipto o, simplemente, como el círculo, figu-j

ra en la que se encadenan las imágenes y las ideas ]

del poema, las cosas clasificadas según las ideas y \

elevadas así a su incandescencia poética como "el ]

ulises salmón de los regresos." Pero Muerte

sinfín

\

es, ante todo, un poema de la inteligencia. Como lo i

demuestra la relación de su elaboración técnica, la j

inspiración que lo dictó es sometida, por las tijeras,

al canon de la clasificación de todas las cosas y conducido por ese canon hasta su origen en el que re-;

comienza el ciclo regresivo. Este poema contiene en \

el intervalo de dos amargas copas toda la grandeza i

del Universo. Llega hoy, después de un periplo de 5

medio siglo a su Itaca editorial y de allí parte, sin otra ^

alteración que la humildad de estas líneas que expresan |

mi asombro, mi admiración y mi gratitud a José j

Gorostiza, autor de Muerte

sin

fin,

otra vez ha-]

cía su origen.

¡

Ediciones Cvltvra, reanimada por Verónica Loera y Chávez, acaba de

imprimir una hermosa edición facsimilar de Muerte sin fm, la cual fue

presentada en la B. de M. por Antonio Alatorre, Jaime García Terrés

y Salvador jElizonslp^

El pseudo-Homero, nos dice Fussilo

—quien fecho la confección del poema

hacia el siglo I a.C—, parte de este motivo fabulístico, típicamente basado en lo

oposición entre dos animales representativos de ámbitos diversos: la rana es anfibio, habitonte por excelencia del estanque, mientras que el ratón, "del que se

subraya lo incapacidad para nadar, tiene su hogor en los templos, las chozas,

la biblioteca, el campo, en suma siempre

en el contexto humano". ¿Qu9 el ratón

no es un anfibio? Instalados ya en la vena

agonística de parte de los ratones echamos mano de la autoridad de Claudio

Elíano, zoólogo del siglo III: "Según me

han referido, en Tebaida, cuando los

campos quedan cubiertos por el granizo,

surgen allí ratones que son, a medias,

fango y carne." [Historia de los animales, 11, 56)

Con tristeza recibimos los resultados

los estudios de lo Concanoco (publicados

en La Jornada): El encabezado dice "Bajaron 2 2 . 8 % las ventas del comercio nacional de enero o m a y o " y resulta que

"el rubro de librerías es el que ha registrado un mayor retroceso, pues tan solo

de enero a mayo de 1990, comparado

con el mismo periodo del año onterior,

el volumen de ventas bajó 36.8 por ciento, además de que experimentó una caída de 10.6 por ciento en todo 1 9 8 9 . "

Y no, no es que sea ni deba ser ubicuo

nuestro roedor bibliográfico. Si se nos antojo volver a suscitarlo para concluir con

él, es que recordemos el dicho de Saki

( H . H . Munro): Antes de abarrotar la ratonera con queso, siempre conviene pensar en dejarle sitio al ratón. Y también sucede que evocamos o Shakespeare, uno

de cuyos personajes (en Tweifth Night,

o Noche de Epifanía) llama "mouse" a

su "resto de virtud" y lo Invita a comparecer: Cood my mouse ofyirtue, answer

JAIME GARCiA TERRÉS

I

ose oros riza

QUé

vagos y distantes regresan a la memoria mis contados encuentros con José Gorostiza! Lo leí sin cesar - y

no he dejado de hacerlo - desde que llegó a mis manos

su Muerte sin fin, en 1941 o 42 . Pero no fueron más de

una veintena las veces que hablé con él; y siendo la suya

una de las más altas, depuradas, interesantes y aleccionadoras de la lengua castellana, jamás hablé con él de

poesía.

Lo conocí a fines de los cuarentas, no sé ya si en casa

de Agustín Yáñez, en la de Antonio Acevedo Escobedo

o de un tercer amigo común. Era entonces Gorostiza funcionario importante del servicio exterior, aunque no de

·

en Voz baya

~~;:~oa~~~j::~~:~~·:::~c;~tii~~~~~ ~~d~~~~~elee~:~;~

ban en atenderlo y adivinar sus mínimos deseos. A mí

eso me parecía muy bien. Lo que me desconcertó un poco, no sé muy bien por qué, fue alguno de esos deseos

mismos formulados por quien, según yo y muchos más,

merecía el título de primer gran poeta del México moderno . El dueño de la casa le preguntó qué música quería

escuchar, y Gorostiza respondió, en un murmullo :

- Póngame algo de Tchaikovski a no muy fuerte

volumen ...

Yo creo, igual que lo creí entonces, que ni Pellicer ni

Villaurrutia ni González Martínez hubieran pedido "algo

de Tchaikovski." (A Octavio Paz, a la sazón en París, e

imbuido de iconoclasia surrealista, tampoco se le habría

ocurrido.) Pero Gorostiza estaba demasiado seguro de sí

para cuidarse del qué dirán los ajenos paladares estéticos. Él decía, ejerciendo con naturalidad libertades y derechos plenos, lo que pensaba.

En donde lo traté con mayor frecuencia fue en París,

en 1950. Pepe iba a descansar allí, de trecho en trecho ,

de sus afanes como ministro en Holanda, y en las terrazas de los cafés parisienses se veía con Paco Icaza, ministro en Bélgica, que también iba y venía de Bruselas, y con

los demás amigos o conocidos que residían o se hallaban

de paso en la capital francesa . Junto con Jorge González

Durán, Alfredo Gómez de la Vega y Octavio Paz (segundo secretario de nuestra embajada en aquel tiempo remoto), solíamos tomar el aperitivo en una mesita de SaintGermain des PresoY entre las brumas invernales o los calores veraniegos del barrio, el espíritu cordial del diplomático en asueto nos brindaba su miscelánea, que no

abundante, plática.

Hablaba poco de literatura, y nunca se refería a lo escrito por él. De cuando en cuando, en voz baja, se quejaba de sus vicisitudes burocráticas. Reacio a proseguir

- nos contaba sin dar nombres - halagando a sus jefes,

como requisito para conservar un puesto en la Secretaría

de Relaciones Exteriores, había gestionado una misión

fuera del país. Ahí, en los Países Bajos, carecía del rango

de embajador sencillamente porque nuestra representación diplomática en La Haya no era entonces embajada,

sino legación. Y el ambiente general que había encontrado no parecía agradarle mucho.

- Es uno de esos lugares - decía riéndose, como admitiendo que el obvio despropósito, sin mengua de su cordialidad sempiterna, era producto de una molestia pasajera, y no de una ponderación real - en donde hasta las

b onitas son feas y hasta los católicos son protestantes.

No volví a escucharle, en años posteriores, tales pequeños desahogos. Bien es verdad que apenas si volví a conversar con él. Aunque quizá le habría agradecido algunas

palabras reveladoras sobre su trabajo poético, una suerte

de inhibición, o de respeto al pudor ajeno, me vedaba in-

Biblioteca de México

14

En .1 Foro Romano.

terrogarlo. Pero andando el tiempo, un profesor de Alabama se atrevió a emprender inquisiciones sistemáticas:

recién ascendido el autor de Muerte sin fin al fre nte de

nuestras Relaciones Exteriores, el erudito Mordecai S. Rubin logró arrancarle , e n el curso de largos y abu ndantes

diálogos en su ministerial ofi cina de la Secre taría , múltiples confidencias e n tomo a su poética, y aun elaboró con

ellas un volumen exegético de doscie ntas páginas, cuya

edición mexicana, con prólogo de Euge nio Florit, alcancé a contratar, antes de marcharme a Grecia , para la colección "Poemas y ensayos", que manej é hasta 1965 o 66

en la Imprenta Universitaria de México .

La tenaz labor h e rmenéuti ca del se ñor Rubin no suscita reparo, por mínimo que fuere, y sí m e rece francos

elogios. Verso a verso, agota los recursos y las re fe re ncias clarificantes, que ayudan a comprende r m ejor las e ntretelas conceptuales del poema. Con todo - y no creo que

el minucioso análisis me desmi e nta , ni qu e la constancia

vaya en detrimento del analista- , la fu e rza conmovedora de Mu erte sin fin depende incomparable mente más de

su forma , de su pensamie nto poético, qu e de sus implicaciones filosóficas . Poco importan los augurios autorales

que cupiere interpretar en sentido contrario . Cie rto: " ...

la forma en sí misma no se cumple"; la forma llega a ser

"ilusión, nada más, gentil narcótico/ que puebla de fantasmas los sentidos"; y aun "jardín de huellas fósil es." No

obstante (al menos en su caso, que no es frecue nte circunstancia) los propios conceptos implícitos e n palabras

como éstas, despojados de la manera exacta y diamantina de su expresión, dichos, por ejemplo, como los expone el hermeneuta, o revelados por una comunicativa y

creíble prosificación del autor en persona, podrán ser cualquier cosa (honda reflexión , axiomas didácticos, guía de

pecadores .. . ) salvo poesía -o salvo el género su perior

de poesía que logró edificar José Gorostiza.

No, a mí nunca se me concedió el honor de charlar con

Pepe Gorostiza sobre temas poéticos. Ni creo que hubiéramos llegado juntos a ningún corolario provechoso . A

menos de haber discurrido acerca de métrica y prosodia,

como a veces hago con Octavio Paz, Rubén Bonifaz Nuño o Antonio Alatorre.

Pero el creador de Muerte sin fin era de aquellos artesanos que guardan, cual tesoro secreto, las verdaderas claves de su oficio. Confesaba, sí, ¿por qué no ?, su debilidad

hacia. Tchaikovski, y hasta los macizos postulados de su

íntima teología . No m e lo imagino e n cambio -aunque

puedo equivocarm e - , ca paz de confiar a un áv ido apre ndi z, lle no de jove n admiración expectante , sus peculiares modos de componer o rompe r un e ndecasílabo .

En una ocasión , al saluda rlo en la Cancille ría , m edia

hora antes de ini ciarse un a rece pción a la que se m e había in vitado, y pu esto qu e la con ve rsación m e nuda debía

lle nar aq uellos minutos fu e ra de programa, estuve a punto

de hace rl e una pregunta qu e m e intrigaba . Pe ro un ayudante lo solicitó para consul tarle as untos e m e rgentes, y

la pregunta, que ya no logré rete ne r pu es m e cosquill eaba la le ngua , hubo de se rme contestada por una de las

pe rsonas más allegadas al Ca n cill e r .

-Señora -mascullé- , siempre quise preguntar a don

Pe pe por qué, siendo tan extraordinario poe ta, no se ha dado tiempo y maña para escribir otro puñado de poemas .

- Mire usted - me respondió con prude nte ge ntil eza

la dam a-, eso úni cam e nte podría res pondé rselo él. Pe ro

yo creo que Pe pe toma muy e n serio sus res ponsabilidades de funcionario, y no co nside ra debido abando n arlas

por mu cho rato.

Un millón de posibl es y urgentes ré pli cas m e pasaron

por la cabe za. Pe ro compre ndí que la señora es taba sie ndo am able co nmigo, y n o te nía moti vo, por bi e ninte n cionadas qu e fu ere n mi s averiguaciones, pa ra soportar un

cuestionario qu e de bue n as a prim e ras podría tornarse

impe rtine nte. Ade m ás, no le faltaba razón . Únicamente

don Pe pe sabría responde rme . Y acaso ni siqui era él.

No m e persuadió, claro, el argumento de las respon sabilidades burocráticas . Pe ro al cabo de dar vueltas a la

cuestión m e asaltó un apotegma fatalista: si gente como

Gorostiza consumó durante su vi da e ntera un solo gra n

poema, ello fue porque eso, precisamen te, es lo que le

correspondía legar a la poste ridad. Lo que estaba e n su

mano yen su destino. Y tamaño legado es e n sí bastan te.

Nadie tie ne de recho a exigir a nadie proezas lite rarias adicionales. Es como si Eliot no hubie ra redondeado sino The

Wa ste La nd, o Paul Valéry se hubie ra constre ñido al Cem enterio Marino . Espl é n dido qu e hayan produ cido ulteriores obras maestras que refor zaran lo que los consagró

e n defi nitiva. ¿Pe ro habrían sido m enos grandes poetas

de no haberlas escrito?

y conste que no intento resolver aquí el problema; apenas si me arriesgo a plantearlo.

Biblioteca de México

15

JULIO HUBARD

Debem os el acceso a los manuscritos de

J osé Go rostiza a la gene rosidad de Doña J osefin a Ortega de Gorosti za, es posa de Don José, y a sus hijos José y

Martha Gorosti za, nues tra afectísima

amiga.

Dos conceptos estár, en juego. Octavio Paz ha señalado el primero: en la tradición cristiana, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios:

un montoncito de papeles amarillentos, hojitas sueltas

tamaño esquela casi todas, y unas cuantas hojas tamaño carta.

Las primeras están escritas de su puño y letra, salvo unas pocas excepciones que fueron pasadas a máquina. Las de tamaño

carta, todas están pasadas a máquina con correcciones manuscritas. José Gorostiza no tenía la caligrafia más clara del mundo y yo tengo mala vista. Sin embargo, buena parte del material inédito ha podido ser transcrita, a pesar de que se podría

haber obtenido varias páginas más. Lo que aquí se prese nta no

es todo, pero es una muestra significativa del trabajo de un gran

poeta. En general, creemos que los manuscritos son de factura

posterior a la escritura de Muerte sin fin y, por 10 tanto, éstas

se rían las últimas páginas de la obra de José Gorostiza. Se trata

de un puñado de prosas (unos afori smos, la resp uesta a una encuesta que no hemos podido comprobar si fue publicada alguna vez y unas páginas descriptivas que posiblemente hubieran

Dios". Sólo que la div inidad no es m ás que "una máscara

grandiosa qu e no difiere un rasgo de nosotros". Se trata,

pues, de las nupcias ilusorias de la concie ncia consigo misma. Dios-vaso, Dios-conciencia, Dios-máscara, conde nado a amarse en nosotros, a m irarse m orir en nosotros. Como el prestidi gitador que extrae "largas cintas de cintas

de sorpresas", Dios se deslumbra con vidas, amores, llagas, actos: mue rtes. Nu nca desca n sa ("el ritmo es su norm a") y así, "irresponsable, eterno", se re pite sin cesar y

sin cesar se despeña e n su m uerte. Dios está enamorado

de sí mismo pero no ve ni sab e de sí n ada que nosotros

no le mostremos: nuestra muerte, su mue rte.

Son

La con cie n cia que es fru to de estas bodas [las de la forma

y la sustancia], se iden ti fica con Dios. Es "el tiempo de

El segundo gran concepto se desprende del anterior: si el

hombre es creatura a imagen y semejanza, participa también

de los dones divinos y, en particular, del don de la palabra. Tanto

el Génesis como el Evangelio de Juan comienzan con la mención del atributo del lenguaje : el mundo existe porque "Dijo

Dios ... " Y, de hecho, la encarnación de la divinidad, el Cristo,

es el Divino Verbo. Toda la cosmogonía cristiana - el origen,

la sa1vación- gira y se une en tomo al centro de11enguaje. Creación de palabras, el mundo es legible y es fabu1ab1e, pero el hombre, imagen y semejanza, puede solamente concebir y no crear.

La poca creación se reduce al ejercicio de repetir los dones: hablar de las cosas, no generarlas; pintarlas, esculpirlas, reproducirlas, trabar armazones imaginarios, nunca reales.

Para la modernidad, la palabra, que fue el principal vínculo

co n Dios, ha devenido en la más grave causal de divorcio con

todo 10 que signifique otro mundo, trascendencia, metafisica.

Para volver a Mu erte sin fin

El lenguaje ha dejado de ser un regalo divino y se le concibe

El conflicto de Gorostiza es la conciencia, no el mundo . En se n- ahora como un sistema de convenciones. Las palabras y las cotido estricto, es un hi1emorfista para él, el mundo es sustancia sas han venido padeciendo, desde hace por 10 menos dos siglos,

y es forma, no una ni otra: "la forma en sí misma no se cum- una am istad acérrima, pero no un vínculo fundamenta1.

El mundo pudo se r cabalmente captado por las palabras porple" y la sustancia sólo se percibe inform ada El mundo está en

orden y la zona de conflicto es la mente, al mismo tiempo obli- que existía un agente activo que los unificaba en un sentido,

gada a levar anclas de la realidad tangible e impedida de tras- ulte rior e indemostrable, de verdad. Pero, por otro lado, cortar

cenderse a sí misma: "oh intelige ncia, soledad en llamas/ que la unión porque resulta inválido recurrir a 10 indemostrable, no

puede ofrecer ninguna salida ni a las preguntas sobre el origen

todo lo concibe sin crearlo".

o

el fin, ni a la conciencia. Una vez roto el cordel, el niño puede

Sin importar si era practicante o siquiera creyente, Gorostidespedirse

definitivamente de su globo.

za está por completo inmerso en la más pu ra tradición católi ca

Al pensador mode rno el mundo le queda cada vez más leoccidental y, en particular, en el más dificil aspecto del pensamiento cristiano moderno. No en vano los tres epígrafes que jos; las ideas se le aparecen cada vez más como síntomas de un

encabezan Muerte sin fin fueron tomados del libro de los Prover- enfermo terminal, un síndrome de inmunodefi ciencia imaginabios. En particular uno de ellos, el tercero, sitúa el asunto del ria. No es casualidad que cuando e11enguaje perdió su estatus

de víncul o divino, se decretara la muerte de Dios: para que se

poema; dice Yahvé:

pudiera decretar la muerte de Dios, con todo su escándalo, anMas el que peca contra mí ·defrauda su alma; todos los tes tuvo que cortarse el vínculo que demostraba su relación con

qu e me aborrecen aman la mue rte.

la realidad: antes tuvo que morir el lenguaje. Y fue esta muerte

formado parte de una narración) y un par de poemas inconcl usos: Tres paisajes en vidrio y el que debería haber sido un poema tan grande y ambicioso como Muerte sin fin, titulado El semejante a sí mismo. Si bien inconclusos, los fragme ntos de los

poemas alcanzan a mostrar un poeta que nunca perdió su fuerza ni su inteligencia. Son fragmentos, pero no puede dejar de

pensarse que son suficiente literatura, suficiente poesía como

para considerarlos dentro de las obras significativas de José Gorostiza.

Biblioteca de México

16

la que precipitó el frenesí de las grandes muertes sucesivas: de

la de Dios (Feuerbach, Marx, Nietzsche, Sartre, etc.) a la del

Hombre (Nietzsche, Foucault, Deleuze, etc.) y de ahí a la de los

paraísos terrenales, las utopías y los marxismos (Karol Wojtila,

etc.) y la posible extinción de toda vida (Aridjis, por ejemplo)

-pero esto ya es adelantar vísperas. Volvamos a 1939. Vale hacer notar que, en lengua española, la primera intuición profunda y exposición de esta problemática es, sin duda, Muerte sin

fin. Gorostiza, lejos ya de la confianza de los argumentos ontológicos -convertidos en juegos de palabras que ni trascienden

la conciencia ni pueden asir la realidad- se topa de bruces con

la continua muerte de Dios en la conciencia, y del hombre en

su "frenético parto del desnacer" (Xirau dixit) al querer remontarse con las palabras hasta más allá de su origen.

Poner turbia el agua por hacerla más profunda

Y, a fin de cuentas, qué fácil es describir oscuridades, opacidades. La sensación de profundidad es la ventaja del confundido:

ver el infinito en un palmo de narices es mucho más fácil que

mostrarlo en su menuda taracea de precisiones. Juego del adivino, del profeta falso, del mal poeta y del filósofo patidifuso,

la oscuridad tiene cara de verdad oculta, de muchas ideas, de

profundidad; es un ambiente en que se privilegian las teorías

por sobre los datos, las armazones de palabras que refieren a

palabras por encima de aquello despreciable que todos podemos ver. Para ser profundo, parece, bastaría con carecer de sentido común.

Es mucho más fácil, por laborioso que sea, ver en Gorostiza

un cabalista, un gnóstico, que leerlo en su inasible claridad. Pea verdaderamente profundo deja ver sus alcances - y por

cia de ímpetu y aliento. La mayoría de los fragmentos fueron

escritos después. El poema buscaba ser una contraparte vital,

encontrar una posibilidad de cesar la muerte, de fijar la vida

en un punto certero.

Tal vez no se hayan terminado las partes del poema, pero

la estructura que habría de seguir sí quedó fijada. Se trata de

un poema escrito por apartados que se unirían más por su armazón intelectual que por la temática evidente de sus versos.

Podemos con toda certeza afirmar que la influencia más importante es la de The Waste Land de T. S. Eliot. No sólo por la urdimbre de las partes sino porque es de Eliot el único epígrafe

que fue escrito sobre los versos del poema y porque una de las

partes, a veces, se titula "Muerte de fuego" y se concibió de modo

semejante a la "Death by water" del poema eliotano. Escrupuloso por el orden como era, José Gorostiza tenía apuntados ya

sus epígrafes en unas hojas aparte:

Muerte de Fuego

Epigrafes

l. Budha. Sermón del fuego .

2. Cantar de los cantares, 8-7

3. Apocalipsis 20-1 2 a 15

4. Goethe. Fausto . Idea de la Flamme nthod .

5. Eliot. The Waste !...and. I.-Burial ofthe Dead .

"That corpse yo u planted last year in your

garden - Has it sprout?

Cada uno de los cinco fragmentos precedidos de

e pígrafes de la Vita Nova: 1

(Desde Luego, Gorostiza citaba de memoria la muerte de fuego del Fausto es "Flammentod"; el segundo de los versos citados

I

de Eliot dice: "has it begun to sprouU", y es la Vita Nuova. Lo

importante no son las erratas - ¿habría que recordar que se trata

de papeles personales L sino que Gorostiza citaba de memoria, es decir, cargaba un mundo lleno de recuerdos blblicos, de

literatura clásica y de influencias contemporáneas.) Tal vez para el resto de sus contemporáneos la influencia literaria más

evidente haya sido la de Paul Valéry, pero no para la poesía de

madurez de Gorostiza, quien encontró en Eliot la justa idea de

tradición y de modernidad. Las influencias no se muestran sólo en la concepción de las partes del poema, sino en la irrupción del lenguaje coloq uial. Muerte sin fin es un poema abstracto y con pocas referencias coloquiales, a diferencia de El

semejante . .. que, sin dejar de ser abstracto, continuamente recurre a referencias que quién sabe si Gorostiza hubiera siquiera imaginado antes en un poema suyo: el agua de horchata -que

corregimos un poquito porque en el manuscrito dice "orchata"-,

la piñata, las fritangas, el burgués que compara las nalgas de

su mujer con un "flan a la vainilla", etc. Puede ser que, con la

edad, con la sabiduría ganada y con -acaso- la fatiga de ser

considerado un poeta solemne, haya decidido aligerar la carga

de su adensada inteligencia recurriendo a objetos corrientes, a

situaciones com unes. Lo cierto es que se trata de un poema,

fragmentario, sí, pero suficiente para descubrir que Gorostiza

es un poeta con muchas facetas sin explorar.

eso es dificil lidiar con la claridad. La sorpresa de su nitidez ha

sido magníficamente glosada por el alquimista Cuesta:

Imaginad a un ciego que recobra su vista en medio de un

espacio que durante muchos años ha recorrido con el tacto

en todas las direcciones. Su primera visión, que es tambié n "una imagen atónita", ¿no será percibida como una

nueva revelación de lo que su tacto se ha representado?

¿Y no le parecerá la luz tanto más intensa cuanto más se

identifique lo qu e revela a los ojos con las imágenes táctiles que sus ojos cultivaron en la oscuridad? Esta acumulación de lo visual y de lo táctil es la gracia para él, y no

el descubrimiento de lo que nunca habría visto .

El semejante a sí mismo

Cuando Gorostiza terminó Muerte sin fin lo leyó a sus amigos

en una pequeña reunión. Al salir, Jorge Cuesta le dijo a Ortiz

de Montellano (¿o fue a otro?): "dudo que pueda volver a escribir algo". Tenía y no tenía razón. Gorostiza no volvió a terminar ningún poema (ni siquiera Declaración de Bogotá, publicado

en 1948), pero escribió páginas extraordinarias que deberían haber rematado con la culminación de un poema tan ambicioso

como Muerte sin fin : El semejante a si mismo. Al parecer, este

poema debía haber continuado la gran línea alegórica y desprender la conciencia del poeta del infierno de la incesante muerte

para conducirlo a un purgatorio donde pueda, al menos, pretenderse "la fijación del ser, esto es, rehuir la muerte, encontrar la eternidad".

De los fragmentos del poema, seguramente algunos surgieron al mismo tiempo en que se escribía Muerte sin fin y, al parecer, np encontraron cabida en sus páginas debido a la diferen-

Nota sobre un tema obiigatorio

La principal frase del "Argumento" manuscrito dice claramen1

No se añade nada después de los dos puntos.

Biblioteca de México

17

te que "el tema principal es el amor." Tal vez sea éste el tema

más recurrente en todos los manuscritos y, sin embargo, Gorostiza no es un poeta marcadamente erótico. ¿De qué amor se

trata? No sólo de Eros, sino también de las otras posibilidades

desprendidas del cristiano leído en Platón : la filía y, sobre todo,

el ágape, el amor de la participación del espíritu. Es claro que

de esta clase de impulso amoroso estaba lleno Gorostiza, de eso

que se reconoce como respeto, compasión -por eso nunca pudo ser nietzscheano- , caridad, las virtudes más demodé para un

hombre de este siglo -y que, paradójicamente, son las que lo

convierten en un verdadero escritor contemporáneo, según la

lección de Eliot: capaz de asumir la tradición y ponerse en perspectiva para situar los problemas más serios de la modernidad.

No se trataba de una mera actitud, sino de un modo particular

de vivir entre ideas propias y ajenas.

De estructura cristiana pero sin poder ser abiertamente religioso (y no es que fuera un cri ptocatólico: sencillamente, no se

podía creer con los ojos cerrados a la inteligencia), con una educación tradicional y enfrentado a tiempos iconoclastas, Gorostiza es, de su generación, el poeta en que más claramente se

lee el sino de los tiempos. Para él el amor nunca dejó de ser

ese cúmulo de instrucciones cristianas, a la vez que enfrentaba

- tenía que enfrentar- un hecho real: el amor es también asun to

de la carne. En las páginas de un block personal de notas, donde iba poniendo en claro las ideas para El semejante ,escribió una lista de tópicos a tratar

1.- El tema amoroso escaso en literatura moderna y aun

en trato corriente .- Ideali zado por el rom anticism o, cuando

el psicoan áli sis descubre el fo nd o sex ual de su poesía , el

hombre se siente ave rgonzado . La posición paga na .

2.- La aten ción a sí mismo necesari a para escribir e l

diario, desgarradora , sobre todo cuando se necesita ol vidar, n o cuan do se coteja la alegria .

3.- Más sobre el hombre extraordinario , uniforme como el de militar. prestigio para con seguir el amor, anzuelo; no , el hombre común , pero no peyorativam ente, sin o

como el orgullo máximo .- Since ridad del sen timiento de

pequeñez, pero no e xpresable en otras palabras, suen a a

"dejarse caer" para qu e lo levante n a uno. Las palabras

iguales, pe ro la sinceridad diferente, deberia advertirse .

4 .- La "ridicul ez" o "chocancia" e n el sentido de un a

cortesía artificial e innecesaria . La espon tane idad exquisita . Por qué no lo advierte?2 Por otra parte, signo de un a

ate nción concentrada e n e l objeto de a mor 3

Críti ca de la actitud intelectual desde el punto de vista

de la mujer. Orgullo demoníaco. La naturalidad del placer.

Un soneto sobre

Qué hosco amor en su acritud acierta

Idea del amor como aspereza, acritud.amor frío sin voces ni pájaros - tenaz,

obstinado, rencoroso- [imagen del tiempo

como pura combustión o fusión lenta.]

II

Porque se trata de salvarlo de la muerte,

de sacarlo al placer de los sentidos - ojos

que acarician, manos, boca- o Todo eso lo

acaba en su propia combustión.- Arrancarlo

de ahí y ponerlo en la inteligencia, donde

dure. (Ver "Querella"4 en lo relativo.)

Los manuscritos añaden toda una compleja dimensión religiosa: el poeta busca el amor, en principio, de la amada pero

luego pega un salto hacia las regiones abstractas de la inteligencia, en busca de una forma de amor más amplia. Continúa el

manuscrito:

Sonetos

Busco en el jardín del lenguaje las voces

que te recuerdan - hacen tu memoria, te

reconstruyen, son tu eco - y te las doy.- Te

llamo, según el momento, forma, isla, agua,

nube - pero la gente no te reconoce.

Te quieren muerto. Fácil de adorar como

un ídolo. Becerro de oro. Te quieren saber

con boca y manos. Un solo hombre. Pereza.

El trabajo de amar no lo comprenden .

Ellos no te aman.- Amar es conocer. =

Atención profunda. Si te amaran podrian

hallarte, como yo, en la isla, en el agua o en

la nube, en donde ellos, los tontos, piensan

que te escondo, pero en donde yo sé que te

descubro.

En el ideario del poema inconcluso, Gorostiza se sitúa como

Lo sorprendente es que, tratándose de sonetos y del tema

un hombre común de su tiempo, sin imposturas, sumergido en

amoroso,

Gorostiza no haya caído en la más fácil tentación : trala divagación del amor posible, no en el maravilloso idilio del

tar

de

convertir

el petrarquismo (y esto incluye, por supuesto,

gran amante.

desde

Garcilaso

hasta Quevedo, Góngora y Sor Juana) en un

Al parecer (por las notas al margen, por las numeraciones

asunto

de

sintaxis

y vocabulario modernos. Gorostiza tuvo la

y los señalamientos en los manuscritos) toda esta divagación

capacidad

de

someter

las tentaciones alegóricas a la problemáhabría de generar la parte "III. - Isla del cielo" de El semejante .

tica

contemporánea

de

su conciencia, incapaz de restabl ecer,

Esta parte se compondría de sonetos concatenados, los mism os

por

la

vía

que

Dios

garantizaba,

los vínculos trascendentes ensonetos que aparecieron en 1948 (Del poema frustrado, bajo el

tre

amor

y

mundo.

El

amor

del

que habla Gorostiza tiene por

título de "Presencia y fuga" ,) y otros que no fueron terminaobjeto

primero

a

la

amada

y,

como

objeto final, al Dios muerto

dos. Los publicados son sonetos en los que el poeta se interna,

intelectualmente, en la búsqueda del amor a través de la con- "te quieren muerto. Fácil de adorar como un ídolo. Becerro de

oro." Hasta aquí, podríamos estar hablando todavía de la misciencia. Dice el manuscrito:

ma idea de Muerte sin fin. Sin embargo, Gorostiza quería escriL En el manuscrito nunca se abre el signo de interrogación .

bir

un poema que tuviera "por objeto la fijación del ser, esto

3 Siguen unos fragmento s tachados.

es, rehuir la muerte, encontrar la eternidad".

<JO" Y Jo..flno Goronlza .n lo. lardin •• d. Villa Borgh..., frente a la ••tatua d. Goethe.

4

Al parecer. un poema desaparecido llevaba ese titulo .

Biblioteca de México

JOSÉ GOROSTIZA

1semejante

El tema principal es el amor, descrito como un narcisismo,

es decir, como un proceso de la búsqueda de sí mismo, que naturalmente no es gratuita, sino que tiene por objeto la fijación del

ser; esto es, rehuir la muerte, encontrar la eternidad. (En estas circu nstancias se tropieza sie mpre con Dios, cerrándonos el paso.

De una manera incidental, se le atribuye a ÉL una actividad semejante, buscándose en nosotros, donde encuentra su eternidad . La eternidad es efímera.)

así mismo'

MNEME 1 3

l.- Dime, Tiresias.

2.- El indio

3.- El crio110

4.- Te pregunto: ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué no

salimos de e&Lv infierno de litografía? Me respondes:

5.- Nuestra ficha, Tiresias, nuestra ficha, (el génesis

en

un ambiente de feria) y por eso estamos aquí con

JI

un grano de maíz en el ombligo.

Motivos insistentes.- El de la lotería en la Feria (nuestras fi chas, 6.- Ante esta diversidad de gentes y cosas: la piñata,

el grano de maíz en el ombligo) que se repite al salir la luna enumeración, los refrescos, las fritangas.

7.- Pero mira esa brecha.

en la "quinta luna", parte final , con alusión a Khayyam.El del sueño (a la manera Calderoniana) con alusión al filóso- 8.- Espíritu que te contienes - yo ni esto ni 10 otro.

fo chino y a Hamlet en el monólogo, que se repite en la parte 9.- colocación -café de chinos, cine, cal1e Rayón .

final del ... 2, cuando se invierten los términos y resulta que soy 10.- pero tapona.- Final: entablemos el diálogo, yo

la image n que se ve en mí.

conmigo mismo que eres tú.

En el Foro Romano.

Biblioteca de México