- Ninguna Categoria

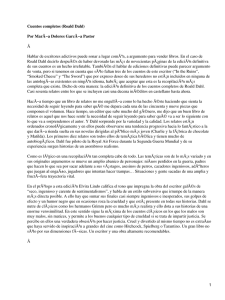

La ficción crossover y su traducción: la obra de Roald Dahl

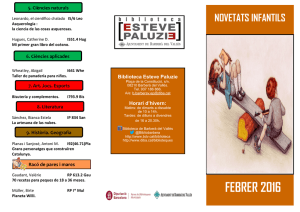

Anuncio