Orígenes mitológicos de España - Universidad Complutense de

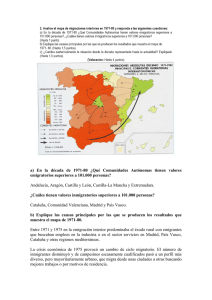

Anuncio