VENEZIA Si por algo amo Venecia es por ser inaprensible dentro de

Anuncio

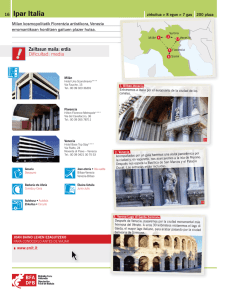

VENEZIA Si por algo amo Venecia es por ser inaprensible dentro de sus contornos y su mundo delimitado, por ser un enigma en el tiempo, el espacio y el sueño, por ser muchas preguntas para las que no tenemos respuestas adecuadas. Hablar de metamorfosis y disfraces es hablar de Venecia. No conozco otra ciudad donde las esencias naden en la atmósfera de forma más equívoca. Es lo único que podríamos decir con certeza de esta ciudad fantasmal. Las esencias, no obstante, son fugaces y ambiguas. De repente nos encontramos dentro de un laberinto, construido en ladrillo y piedra, macerado con agua y con sal, con el que pueden ocurrir dos cosas decisivas: no encontrar las sendas clarividentes que nos guíen, desorientados en su corazón, o encontrarlas y fundirnos en su Sol magnífico. En ella los edificios se acompasan con las proporciones del hombre. No existe esa discontinuidad entre città e natura que existe en metrópolis enormes, con caos circulatorio y edificios inmunes. No sentimos ese afán de fijar y protegernos, ni esa muerte prematura que las grandes urbes nos hacen sentir, apartándonos de los impulsos naturales y las bendiciones que su trato continuado conceden. Naturaleza y Arte se conjugan en una armonía latente, dejando expectantes los enigmas del agua y las intrigas de los puentes. El agua preservó a esta ciudad y a sus islas de los monstruosos bloques de cemento que circundan los centros históricos de otras ciudades antiguas, donde el cordón umbilical que unía el campo a la urbe se rompió, propiciando de ese modo el hundimiento de su vitalidad y la asfixia creciente. Los coches no hicieron de ella un lugar donde no poder transitar. Para el que recorre a pie sus barrios más distantes, un semáforo es algo que, simplemente, no encontrará en su camino. Sin duda, su ausencia tiene mucho que ver con la paz placentera que, al recorrerla, nos tiende. Continúa siendo un placer inmenso alcanzar su corazón en tren, por ese brazo que la une a tierra, rodeado de agua salada y atolones desiertos, y ver cómo sus torres y cúpulas se aproximan a los ojos con la misma unción de ayer pues, esta ciudad, inmune se mantiene entre el agua y las nubes, aun si se hunde un poco más, cada año, en las aguas del Adriático. Es algo a tener en cuenta el dramático destino que rige a esta ciudad, única e insustituible en el continente europeo, pues nos hace sentir lo mismo que sintieron los seres que nos precedieron al recorrer sus arterias, y tomar conciencia del trato armonioso que mantuvieron con el mar. No sé cuando visité por primera vez Venecia. Mi cuerpo actual la pisó por primera vez en estío, durante una corta estancia. Estaba vestida de oropeles, con su traje de gala. No es este el traje que más me gusta de su ajuar. Como las máscaras de carnaval, es ficticio, un disfraz disfrazado. Por sus canales deambulan demasiados intrusos, demasiadas cámaras fotográficas. Aun así, los indicios fueron claros y precisos y decidí volver en una estación más decolorada y evanescente. La niebla podría ser mi confidente y el silencio corroboraría a hacerla más persuasiva. Los ojos de los gatos cautivarían más en las noches desiertas, brillando sus pupilas en la densa oscuridad. Aquel que ame Venecia debe ir cuando el estío se esfume, caigan pálidas las hojas, y la luz se torne un eclipse nebular. Tras el estrépito viene la calma…y !qué calma!..., ¡da vértigo! Es como sentir que la Tierra es una bola muy pequeña y, dentro de nosotros, gira lentamente, como el lento latir de nuestro corazón. Es como hundir un brazo en las profundidades de las aguas y otro en las profundidades del cielo, sintiendo cómo nuestro corazón gira y se estremece confundido con su ser. La palabra deambular cobra su sentido más exacto. Passegiare senza scoppo... Pasar canales, dédalos y puentes con paso leve. Nuestra identidad se diluye aquí o allá, dejando un trozo entre las aguas, otro a las puertas de un palacio, en el umbral iluminado de una iglesia o en un sombrío soportal. Poco a poco, los edificios nos absorben, las alcobas nos seducen y, metamorfoseados, aparecemos como un trovador errante, un libertino disoluto o una princesa encantada. En Venecia todo se esfuma, hasta la sexualidad, con lo cual quiero decir que todo participa de su candente presencia. Podemos amar una cúpula diluida, color verde pálido, una góndola que por su lomo se desliza como ave al azar, al león que la custodia, o la oscura cabellera de un personaje que se esfuma entre la niebla. Imantados, no sabemos si son los objetos los que se apoderan de nosotros o somos nosotros los que penetramos en la realidad. Más bien cabría pensar en una mutua compenetración, un abrazo amoroso irremediable. ¡Aproximación! En Venecia todo se aproxima… hasta lo que, en otras ciudades, se aleja esfumándose. Ricardo Naise Puebla del Río 1977 Sevilla 2007