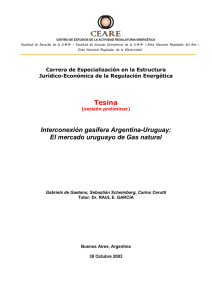

Noche de invierno

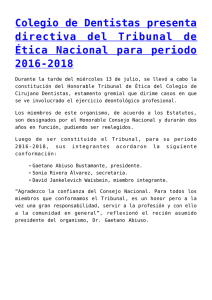

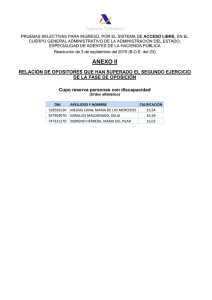

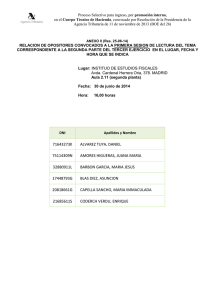

Anuncio