Estructuras y articulaciones territoriales de Andalucía y Estonia

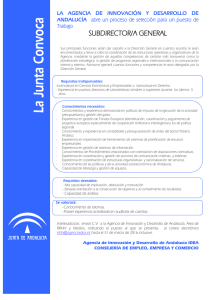

Anuncio