- Ninguna Categoria

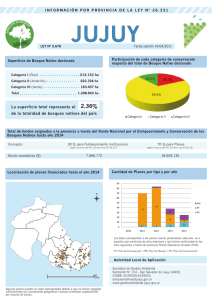

Cancionero Popular de Jujuy: Folk Songs & Traditions

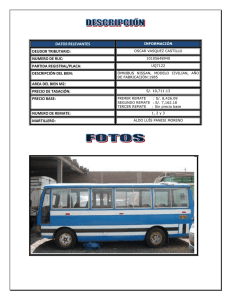

Anuncio