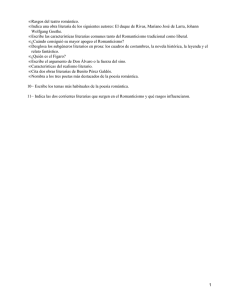

El lirismo en la poesía francesa

Anuncio