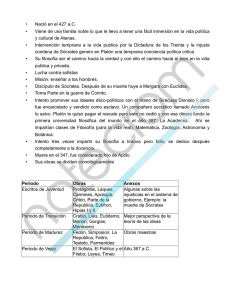

Los filósofos griegos

Anuncio