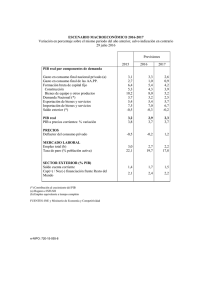

Efectos estabilizadores de la política fiscal. Tomo I

Anuncio