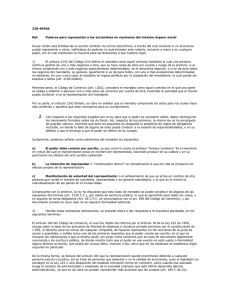

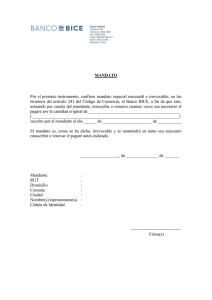

sobre el contrato de mandato en el código civil y en el fuero nuevo

Anuncio