2. Teoría del rol. Rol profesional

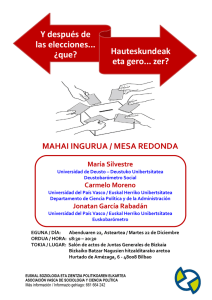

Anuncio