PG compelto - Universidad de Palermo

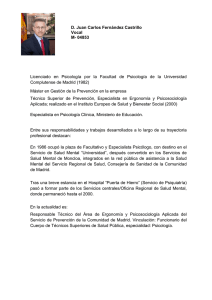

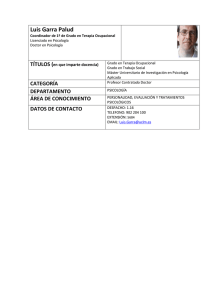

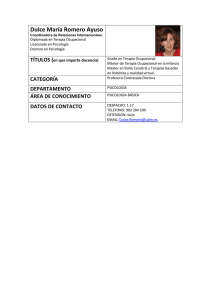

Anuncio