tumores, compresiones e infiltraciones del nervio óptico

Anuncio

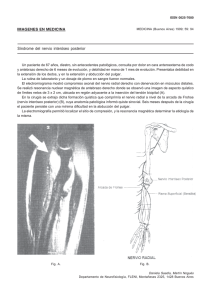

CAPÍTULO 11 TUMORES, COMPRESIONES E INFILTRACIONES DEL NERVIO ÓPTICO TUMORES PAPILARES Josep M. Caminal TUMORES PRIMARIOS DEL NERVIO ÓPTICO Jorge Arruga, Julia Martínez COMPRESIÓN INTRAORBITARIA Silvia Muñoz, Joan Prat COMPRESIÓN INTRACRANEAL Jorge Arruga LESIONES METASTÁSICAS Y PARANEOPLÁSICAS Josep M. Caminal En el presente capítulo se estudiarán una serie de procesos patológicos intrínsecos y extrínsecos del nervio óptico, que producen una afectación del mismo a través de mecanismos infiltrativos y compresivos, respectivamente. Dentro de estos procesos, una primera categoría está integrada por las neoplasias primarias del nervio óptico o de la vaina que lo rodea. Una segunda categoría comprende las lesiones expansivas adyacentes que invaden o comprimen al nervio óptico. Finalmente, en una tercera categoría se incluyen las neoplasias distantes, causantes de una afectación secundaria del nervio óptico. Desde un punto de vista clínico, estas afecciones pueden a su vez manifestarse de tres formas diferentes, a saber: • Elevación del disco óptico sin pérdida visual. • Pérdida de la visión asociada a disco óptico elevado. • Pérdida visual con disco óptico normal y evolución a la atrofia óptica. La elevación de la papila se observa casi siempre a consecuencia de procesos que afectan a la porción intraorbitaria del nervio óptico, siendo producida por infiltración papilar en las lesiones prelaminares, y en las lesiones retrolaminares, por edema papilar. La presencia de edema del disco óptico es mucho menos frecuente en los procesos intracanaliculares y resulta excepcional en los intracraneales. En cuanto a la pérdida de la visión, puede no producirse en algunos tumores primarios del disco óptico y en las fases iniciales de elevación del disco consecutiva a hemangiomas y meningiomas orbitarios (1), o a metástasis hematógenas (2). Sin embargo, lo habitual en todo este tipo de neuropatías ópticas es que terminen por causar un deterioro visual progresivo, como consecuencia del cual la papila normal o elevada evoluciona hacia una atrofia óptica. Esta última consiste en grados variables de palidez papilar, que ocasionalmente se asocia a un aumento de la excavación (3), o bien a la presencia de vasos óptico-ciliares (fig. 11-1). Dichos vasos aparecen en casos de meningiomas, gliomas u otros procesos que obstaculizan la circulación de la VCR a este nivel (ver capítulo 2), aunque pueden también responder a diversas causas congénitas o adquiridas (4). TUMORES DE LA PAPILA Este apartado se refiere a los tumores de localización estrictamente intraocular, a saber, los tumores papilares primarios y aquéllos que invaden la papila a partir de las Figura 11-1. Edema papilar crónico con vasos óptico-ciliares, que comunican la circulación retiniana con la coroidea a nivel del disco óptico, en un meningioma de la vaina del nervio óptico. 242 Neuropatías ópticas: diagnóstico y tratamiento Tabla 11-1. Tumores de la papila A Tumores vasculares: • Hemangioma capilar • Hemangioma cavernoso • Hemangioma racemoso B Astrocitoma C Melanocitoma D Extensión de estructuras vecinas: • Retinoblastoma • Melanoma coroideo E Tumores metastásicos: • Leucemias, linfomas • Carcinomas F Granulomas: • Sarcoidosis • Infecciones estructuras oculares vecinas (tabla 11-1) (5,6). Las metástasis se estudiarán más adelante en este capítulo y los procesos granulomatosos se han estudiado en el capítulo 9. De los tumores papilares primarios, que se diagnostican casi siempre en pacientes jóvenes, describiremos los hemangiomas, los astrocitomas y los melanocitomas. Hemangiomas Papilares Se trata de hamartomas derivados de los elementos vasculares presentes en esta región, y entre ellos se distinguen tres variedades: capilar, cavernoso y racemoso. Los hemangiomas capilares son lesiones únicas Figura 11-2. Hemangioma capilar endofítico de la papila. Tumoración circular bien delimitada, elevada y de color rojoanaranjado, con una zona más clara de proliferación fibrovascular, que crece hacia la cavidad vítrea, en un paciente afecto de enfermedad de von Hippel-Lindau. Figura 11-3. Hemangioma capilar exofítico de la papila. Aumento del tamaño del disco óptico con márgenes borrosos, producido por una tumoración que crece hacia las capas profundas de la retina. o múltiples que presentan un crecimiento endofítico (fig. 11-2) o exofítico (fig. 11-3), es decir, hacia el interior o el exterior del globo ocular, respectivamente. Pueden seguir un curso estable, regresar espontáneamente o, con mayor frecuencia, producir pérdida visual por exudación serosa o lipídica retiniana (7). Es más raro que progresen causando complicaciones visuales graves, como desprendimiento de la retina no regmatógeno, hemorragia vítrea o glaucoma neovascular (8). Estos hemangiomas se asocian a veces a hemangiomas similares en la retina y, en un 25% de los casos, a lesiones del SNC, que casi siempre son hemangioblastomas cerebelosos y, ocasionalmente, bulbares o espinales. Todo ello se observa, junto a la presencia de hipernefromas y feocromocitomas en el contexto de la angiomatosis retinocerebelosa de von Hippel-Lindau. Se trata de una enfermedad hereditaria autosómica dominante producida por una mutación de un gen supresor tumoral localizado en el cromosoma 3. La conducta a seguir con los hemangiomas capilares de la papila (7,9), consiste en su fotocoagulación con láser de argón cuando causan exudación en la retina y el tratamiento de las complicaciones oculares graves, así como la investigación de los familiares del paciente. Los hemangiomas cavernosos (fig. 11-4) son lesiones poco frecuentes de herencia autosómica dominante, casi siempre unilaterales, que crecen con lentitud y no afectan a la visión, salvo cuando sangran (10). En ocasiones se asocian a hemangiomas cutáneos o intracerebrales, pudiendo estos últimos sangrar y causar también pérdida visual. La vitrectomía en casos de hemangiomas caver- Capítulo 11. nosos papilares complicados con hemorragias vítreas recidivantes constituye el único tratamiento eficaz. Por último, los denominados hemangiomas racemosos no son en realidad tumores, sino malformaciones congénitas arterio-venosas (fig. 11-5) no hereditarias, casi siempre unilaterales y cuya morfología puede experimentar variaciones con los años. Los pacientes afectos pueden perder visión a causa de la propia lesión, de glaucoma neovascular o de hemianopsia bitemporal u homónima cuando se asocian a malformaciones vasculares cerebrales (11). Estas forman parte del síndrome de Wyburn-Mason, junto con malformaciones similares a nivel de otras zonas del SNC, de la órbita, o de las regiones maxilar y mandibular. El tratamiento de las lesiones intraoculares está limitado a la fotocoagulación con láser de argon en los casos de glaucoma neovascular. Tumores, compresiones e infiltraciones del nervio óptico 243 Figura 11-4. Hemangioma cavernoso papilar. Dilataciones aneurismáticas de color rojo oscuro, que forman un conglomerado sobre el disco óptico. (Caso del Dr. W.F. Hoyt. California). Astrocitomas Papilares A partir de los astrocitos presentes en el disco óptico y en la capa de fibras nerviosas de la retina se pueden originar los hamartomas astrocíticos. Desde el punto de vista oftalmoscópico consisten en tumoraciones únicas o múltiples, cuya coloración evoluciona conforme se calcifican, de grisácea o rosada a amarillenta (12) (fig. 11-6). Se trata de hamartomas benignos que raras veces causan trastornos visuales, y cuando crecen, lo hacen con gran lentitud. Sin embargo, se asocian con frecuencia a síndromes neuro-óculo-cutáneos hereditarios como la esclerosis tuberosa (enfermedad de Bourneville), caracterizada por convulsiones epilépticas, angiofibromas faciales («adenoma sebáceo») y retraso mental. Esta afección, de herencia autosómica dominante, la produce una mutación en sendos genes de los cromosomas 9 y 16. Los astrocitomas, a diferencia de las drusas papilares contenidas en la sustancia del disco óptico, se hallan superpuestos al mismo, y carecen de tratamiento. Figura 11-5. Hemangioma racemoso papilar. Se trata de una malformación consistente en un vaso ingurgitado, que entra en el globo ocular por el disco óptico y, después de seguir un trayecto tortuoso variable a través de la retina, sale del globo también por el disco óptico. (Caso del Dr. J.J. Gil-Gibernau). Melanocitomas Son tumores pigmentados del nervio óptico que se originan a partir de los melanocitos presentes en la lámina cribosa (13). Al examen oftalmoscópico aparecen como lesiones de coloración negra intensa, por lo general unilaterales, poco elevadas y de localización excéntrica en la papila (fig. 11-7). Estas lesiones son más frecuentes en las razas de piel muy pigmentada, a Figura. 11-6. Astrocitoma papilar. Tumoración elevada que adquiere con el tiempo un color amarillo resplandeciente y una superficie irregular (Caso del Dr. J.J. Gil-Gibernau). 244 Neuropatías ópticas: diagnóstico y tratamiento Figura 11-7. Melanocitoma papilar. Obsérvese el color negro «de ébano» y la estriación de los bordes tumorales, causada por su infiltración en la CFNR. Figura 11-8. Retinoblastoma. Tumoración de aspecto blanco mate, originada en la retina, que desplaza e invade el disco óptico. (Caso del Dr. J.J. Gil-Gibernau). diferencia de lo que ocurre con los melanomas, y pocas veces ocasionan alteraciones visuales. Su asociación más característica es con los nevos de la coroides y, al igual que sucede con éstos, se trata de tumores benignos que crecen en una minoría de los casos y excepcionalmente pueden experimentar una malignización (13). Los melanocitomas carecen también de tratamiento, por lo que la conducta más prudente es su seguimiento. aunque, a diferencia de ellos, experimentan un aumento de tamaño progresivo durante su seguimiento. Así, los retinoblastomas (fig. 11-8), que suelen manifestarse en la infancia por estrabismo y leucocoria, se distinguen de los astrocitomas por su aspecto blanco o cremoso con presencia de focos mate de calcificación (5,14). A su vez, los melanomas malignos de la coroides, propios de los adultos, tienen mayor tendencia a invadir la papila si son difusos que si son nodulares, y se suelen manifestar por alteraciones visuales. Se diferencian además de los melanocitomas por el color marrón-gris menos oscuro, por los límites más difusos que presentan, y por los hallazgos en la AGF (ver capítulo 4). Los retinoblastomas infiltran el nervio óptico con mayor facilidad que los melanomas coroideos, cuyo efecto es típicamente compresivo. Tumores de las Estructuras Vecinas Las neoplasias originadas en los tejidos adyacentes (retina, coroides) al disco óptico pueden producir una invasión del mismo por un mecanismo de extensión tumoral (tabla 11-2). Estos procesos pueden ser confundidos con los tumores benignos antes estudiados, Tabla 11-2. Tumores secundarios del nervio óptico A Tumores oculares primarios: retinoblastomas, melanomas B Tumores cerebrales primarios: glioblastomas, meduloblastomas C Tumores metastásicos de la órbita y de los senos paranasales D Tumores que alcanzan el nervio óptico por diseminación hematógena: • Neoplasias hematopoyéticas: leucemias, linfomas, mieloma, histiocitosis • Metástasis sobre el nervio óptico: carcinomas • Carcinomatosis meníngea TUMORES PRIMARIOS DEL NERVIO ÓPTICO El ámbito de este apartado comprende los procesos expansivos primarios que derivan de los elementos celulares del nervio óptico en su porción retrobulbar y aquéllos que se originan a partir de las cubiertas meníngeas del nervio. Los más importantes entre los primeros son los gliomas ópticos benignos y los glioblastomas malignos, mientras que entre los segundos destacan los meningiomas de la vaina del nervio óptico y demás procesos expansivos meníngeos no neoplásicos. Otras variedades neoplásicas menos frecuentes son los gangliogliomas y los meduloepiteliomas (15). Capítulo 11. Tumores, compresiones e infiltraciones del nervio óptico 245 Figura 11-9. Macrofotografía de un glioma benigno del nervio óptico. Engrosamiento fusiforme de la sustancia del nervio óptico en su porción intraorbitaria. (Caso del Dr. W.R. Lee. Escocia). Gliomas Ópticos Benignos Los astrocitomas pilocíticos (grados I y II) que afectan al nervio óptico (fig. 11-9) o al quiasma óptico derivan de un tipo especial de células astrogliales localizadas en el cerebelo, la región periventricular y la vía óptica. Cuando existe una implicación de esta última por dichos tumores (fig. 11-10), el 25% de los casos están limitados al nervio y en el 75% se halla invadido el quiasma en el momento del diagnóstico (16). La presentación clínica viene determinada por la localización, el tamaño y la extensión tumorales, y tiene lugar, por lo común en la infancia o la adolescencia, según una de las tres variedades clínicas. La primera de ellas es la neuropatía óptica anterior con déficit visual, elevación o atrofia papilar (fig. 11-11), pliegues retinianos por compresión ocular y exoftalmos. La segunda es la neuropatía óptica posterior con déficit visual, atrofia óptica y estrabismo. La tercera variedad es el síndrome quiasmático con atrofia óptica bilateral, nistagmo y signos de afectación de las estructuras vecinas (hipotalámicos, hidrocefalia). Se trata de lesiones de progresión lenta y curso crónico, y la visión de los pacientes, tras un deterioro inicial, tiende a estabilizarse (17), aunque en casos de infiltración papilar son posibles algunas complicaciones oculares, tales como el glaucoma neovascular. A su vez, los defectos campimétricos son variables, menores de lo que haría presuponer la extensión del tumor, y cuando éste afecta al quiasma, no suelen mostrar los patrones hemianópsicos bitemporales típicos (17). Estos gliomas se dan con frecuencia en el contexto de las Figura 11-10. Gliomas ópticos benignos (lugares de origen). 1. Glioma intraorbitario del nervio óptico. 2. Glioma intracraneal del nervio óptico con crecimiento exofítico hacia el nervio contralateral. 3. Glioma intracraneal del nervio óptico con invasión quiasmática. 4. Glioma del quiasma óptico. 5. Glioma quiasmático con invasión de la cintilla óptica. Figura 11-11. Glioma óptico localizado en la órbita anterior, que se traduce por una combinación de edema difuso con atrofia de la porción nasal del disco óptico, con presencia de pliegues en la membrana limitante interna retiniana. enfermedades hereditarias autosómicas dominantes conocidas como neurofibromatosis, sobre todo de la NF-1 (enfermedad de von Recklinghausen), debida a la mutación de un gen supresor tumoral en el cromosoma 17. En dicha afección las lesiones son muchas veces multifocales, y son signos acompañantes típicos las 246 Neuropatías ópticas: diagnóstico y tratamiento Figura 11-12. Nódulos de Lisch en el iris de dos pacientes con enfermedad de von Recklinhausen (NF-1). Aspecto que ofrecen los hamartomas melanocíticos, en un caso acompañados de neurofibromas palpebrales (A), y en el otro, al examen con la lámpara de hendidura (B). manchas cutáneas de color «café con leche», los neurofibromas periféricos, los nódulos de Lisch en el iris (fig. 11-12) y la displasia del hueso esfenoides. En la NF-2, que se debe a la mutación de un gen en el cromosoma 22, los gliomas ópticos son más raros, siendo, en cambio, característicos los neurinomas bilaterales del acústico y otros tumores neurales. Los estudios mediante TC y RM permiten por lo general establecer el diagnóstico de los gliomas ópticos (ver capítulo 4), que se presentan con mayor frecuencia como una lesión fusiforme. En la RM, tienden a mostrarse isointensos en T1 e hiperintensos en T2 (16), con realce muy moderado tras la administración del gadolinio en Figura 11-13. Histopatología de un glioma óptico benigno. Sección longitudinal que muestra una tumoración constituída por astrocitos, que invade la papila y las capas superficiales de la retina (Caso del Dr. W. Spencer. California). T1 (18), aunque estos signos neurorradiológicos considerados como característicos han sido alguna vez motivo de confusión con los meningiomas del nervio óptico. Resulta asimismo difícil la distinción radiológica respecto a la sarcoidosis del nervio, sobre todo en los gliomas con hiperplasia aracnoidea. Es un hecho conocido que en pacientes con afectación funcional de un solo nervio óptico por estos tumores, la TC ha revelado un engrosamiento a nivel del quiasma, o bien del nervio contralateral. De todos modos, y según subrayó Wright, tanto los estudios neurorradiológicos (TC, RM) como las exploraciones funcionales (campimetría, PEV), infravaloran en ocasiones la extensión real de los gliomas ópticos. Desde el punto de vista anatomopatológico (fig. 11-13), estas lesiones se hallan básicamente integradas por astrocitos grandes. De acuerdo con Spencer, pueden aumentar de tamaño por tres mecanismos diferentes, a saber, la proliferación de las citadas células, la producción de microquistes de material mucinoso por parte de las mismas y la hiperplasia reactiva de la aracnoides perineural (19). La historia natural y el tratamiento adecuado de los gliomas ópticos siguen siendo hoy en día motivo de controversia. Los estudios realizados por Alvord mediante modelos matemáticos sobre 623 casos descritos previamente han demostrado que estos tumores, contemplados como astrocitomas de bajo grado, se comportan como neoplasias auténticas en cuanto a su crecimiento (20). Cuando se estudia el curso clínico a largo plazo de los gliomas no tratados o incompletamente tratados se constata una evolución desfavorable (progresión/recidiva) en la mayoría de los limitados al nervio y de los quiasmáticos con hidrocefalia. Por otra parte, se ha documentado la extensión de astrocitomas benignos del nervio óptico hacia el quiasma, el hipotálamo y el nervio contralateral, casi siempre durante los 12 meses siguientes al diagnóstico de la lesión (21). Asimismo, existen constataciones neurorradiológicas, tanto de aparición de gliomas ópticos previamente no visibles (22), como de regresión espontánea de gliomas en el curso de su seguimiento (23). El comportamiento de estos tumores presenta algunas diferencias, según estén asociados o no a la NF-1. Así, los primeros afectan con preferencia al nervio óptico y los segundos al quiasma, y en el primer caso se observa además una mayor estabilidad, así como una menor tendencia a extenderse fuera de la vía óptica (24). Capítulo 11. En lo referente al tratamiento quirúrgico de los gliomas ópticos, hay que hacer mención de la total morbilidad del mismo sobre la visión, así como de la posibilidad de recidiva después de una extirpación incompleta. Por otro lado, no existe una sola descripción en la literatura sobre un glioma del nervio óptico extirpado, con comprobación microscópica de segmento proximal libre de tumor, que recidivase posteriormente. Cuando se demuestra la extensión extraorbitaria de un glioma, es recomendable extirpar mediante craniotomía transfrontal las porciones prequiasmática y orbitaria del nervio, cosa que no es posible si hay invasión quiasmática. Con respecto al tratamiento radioterápico, la evolución de la función visual es similar en los casos tratados y en los no tratados. Asimismo, la radioterapia se puede complicar con neoplasias secundarias, radionecrosis, retraso mental, retinopatía o enfermedad cerebrovascular. Estas complicaciones pueden ser evitadas utilizando dosis de irradiación no superiores a los 50 Gy sobre gliomas sintomáticos, por medio de radioterapia convencional (bi (25) o tridimensional (26)), o mediante radiocirugía (27). En otro orden de cosas, el valor de la quimioterapia para el tratamiento de estos pacientes está por establecer, aunque puede constituír la modalidad de elección en los gliomas quiasmáticos progresivos que afectan a los niños menores de 5 años (28). Se prescriben combinaciones de vincristina con actinomicina o etopósido y con ellas es posible obtener una detención de la progresión tumoral, al menos hasta alcanzar una edad en la que las complicaciones de la radioterapia son menores. Tabla 11-3. Buena visión y estabilidad RM Tumores, compresiones e infiltraciones del nervio óptico Como conclusión, en los gliomas del nervio óptico con visión útil conservada y sin evidencia de crecimiento consideramos razonable efectuar controles clínicos cada 6 meses y neurorradiológicos cada año. Las indicaciones de la radioterapia o la quimioterapia comprenden los casos de crecimiento documentado pero con preservación visual, y asimismo los de invasión quiasmática, sobre todo si existe afectación hipotalámica. A su vez, la resección quirúrgica se reserva para los gliomas que causan una amaurosis o un exoftalmos inaceptable, o bien para aquéllos cuyo crecimiento amenaza al quiasma óptico. Finalmente, en la tabla 11-3 presentamos un esquema terapéutico simplificado, a través del cual proponemos la conducta a seguir ante los casos de gliomas ópticos benignos en sus diferentes variedades (29,30). Glioblastomas del Nervio Óptico Los gliomas malignos de la vía óptica anterior (grados III y IV) son neoplasias poco frecuentes que, tal como describió Hoyt (31), afectan a personas de mediana edad, y se presentan como una neuropatía óptica aguda unilateral con pérdida visual y dolor retroocular. El fondo del ojo evoluciona desde un edema papilar hacia signos de obstrucción vascular retiniana y atrofia óptica (fig. 11-14). Más adelante se produce una afectación quiasmática y del nervio óptico contralateral (fig. 11-15), que aboca a la amaurosis bilateral durante los 8 meses siguientes al diagnóstico. Los glioblasto- Gliomas ópticos: conducta a seguir Observación Gliomas del nervio óptico: no afectación quiasmática • progresión RM Craniotomía Extirpación exofítico Gliomas del quiasma óptico • mala visión Biopsia : <5 años Quimioterapia <5 años >5 años Radioterapia >5 años • exoftalmos confirmación • no complicados • afectación hipotalámica Derivaciones 247 • hidrocefalia 248 Neuropatías ópticas: diagnóstico y tratamiento Figura 11-14. Macrofotografía de un glioma maligno del nervio óptico con extensión del tumor en sentido distal hacia el interior del globo ocular. (Caso del Dr. B. Daicker. Suiza). mas pueden también tener su origen en la porción más posterior del nervio óptico, en el quiasma o en las cintillas ópticas (32), y manifestarse por una pérdida visual bilateral aguda con discos ópticos normales o pálidos. Todos estos tumores terminan por invadir las estructuras cerebrales vecinas, lo que determina la aparición de otros signos neurológicos (hemiparesia, convulsiones, disfunción hipotalámica, etc.), con progresión hasta la muerte en el espacio de unos 2 años (16). Figura 11-15. Macrofotografía quirúrgica de un glioblastoma de la vía óptica anterior. Afectación visual bilateral e invasión del quiasma óptico, que aparece muy engrosado a consecuencia del proceso neoplásico (Caso del Dr. E. Kock. Suecia). El examen anatomopatológico de esta variante de glioma revela las alteraciones características de los glioblastomas multiformes, consistentes en pleomorfismo e hipercromatismo celular, mitosis diseminadas, proliferación vascular y zonas de necrosis isquémica (31). En cuanto al tratamiento, los intentos llevados a cabo han resultado casi siempre desalentadores, y existe tan solo alguna publicación esporádica de estabilización prolongada tras radioterapia y quimioterapia combinadas (33). Asimismo, el nervio óptico puede ser invadido por tumores neuroectodérmicos (glioblastomas, meduloblastomas) originados en otras regiones del SNC (14) (tabla 11-2). Meningiomas del Nervio Óptico Los meningiomas del nervio óptico (fig. 11-16) son neoplasias por lo común benignas que derivan de las células meningoteliales presentes en la aracnoides del nervio. De todos los meningiomas que afectan a la órbita (fig. 11-17), el 90% tienen un origen intracraneal, a partir de la meninge del ala menor del esfenoides, del tubérculo selar o del surco olfatorio. En cambio, tan solo un 9% y un 1% se originan en la vaina del nervio óptico a nivel intraorbitario e intracanalicular, respectivamente (34), y son además posibles los meningiomas ectópicos, derivados de células mesenquimales orbitarias. Los pacientes afectados con mayor frecuencia por los meningiomas primarios de la vaina del nervio son mujeres de edades media y avanzada. Desde el punto de Figura 11-16. Macrofotografía de un meningioma del nervio óptico. Engrosamiento circunferencial de la vaina que rodea a la porción intraorbitaria del nervio óptico. (Caso del Dr. J.A.C. Wadsworth. Carolina del Norte). Capítulo 11. vista clínico (35), suelen manifestar un déficit visual unilateral progresivo que, en ocasiones, cursa con pérdidas visuales transitorias, de algunos segundos de duración. Otros posibles síntomas son el dolor ocular, el exoftalmos, y las alteraciones de la motilidad ocular. El aspecto oftalmoscópico del disco óptico en estos casos evoluciona sucesivamente desde el edema con ausencia de hemorragias, a la aparición de vasos óptico-ciliares (36) (fig. 11-1), para terminar en la atrofia, cuando la lesión asienta en la órbita anterior. Excepcionalmente, los meningiomas intracanaliculares pueden también producir edema papilar, pero lo habitual en los tumores de localización posterior es la evolución directa hacia la atrofia óptica. Los campos visuales correspondientes a todas estas lesiones revelan alteraciones diversas, que progresan desde agrandamientos de la mancha ciega hacia escotomas centrocecales, defectos altitudinales o constricciones periféricas (37). Estos meningiomas son casi siempre unilaterales, tienen un crecimiento lento, y los pacientes experimentan una pérdida progresiva de la visión en el ojo afecto hasta la amaurosis. Se encuentran encapsulados por las meninges suprayacentes, crecen a lo largo del espacio subaracnoideo y pueden llegar a producir una invasión intracraneal (37), con afectación quiasmática, pero no cerebral ni hipofisaria. El diagnóstico de los meningiomas del nervio óptico se basa en los exámenes neurorradiológicos, que en los pacientes mayores permiten obviar la biopsia cuando los hallazgos son característicos (ver capítulo 4). En la TC y la RM presentan con mayor frecuencia un aspecto tubular, destacando zonas de hiperdensidad si existen calcificaciones. A su vez, la RM demuestra una señal por lo general isointensa respecto al nervio óptico normal (34), y en T1 con supresión grasa y refuerzo de gadolinio, se observa una hiperintensidad de la zona tumoral, al contrario de lo que suele suceder con los gliomas (18). Además, hay que diferenciar siempre otros procesos que causan un engrosamiento del nervio, como los gliomas ópticos, la sarcoidosis y los tumores secundarios. En cualquier caso es conveniente practicar una punción lumbar, y los estudios sistémicos destinados a descartar la enfermedad granulomatosa. Asimismo, la papilitis y la NOIA se distinguen clínicamente de los meningiomas por la pérdida visual aguda y porque el edema papilar desaparece en ambos casos a las pocas semanas (38,39). Ocasionalmente los meningiomas son bilaterales o multifocales, hecho que se observa, aunque con menor frecuencia que con los gliomas, en pacientes afectos de neurofibromatosis (sobre todo de NF-2). Otra Tumores, compresiones e infiltraciones del nervio óptico 249 Figura 11-17. Meningiomas de la órbita (lugares de origen). 1. Meningioma del ala menor del esfenoides. 2. Meningioma del tubérculo selar. 3. Meningiomas intraorbitarios de la vaina del nervio óptico. 4. Meningioma intracanalicular de la vaina del nervio óptico. 5. Meningioma orbitario «ectópico». causa la constituye la meningiomatosis múltiple, pudiendo ser en este caso las lesiones intracraneales simultáneas o bien sucesivas. En cuanto a la anatomía patológica de estas neoplasias (19), el tipo más característico es el sincitial, formado por células meningoteliales poliédricas agrupadas en láminas. Le siguen en frecuencia las formas de transición, compuestas además por células fusiformes dispuestas en espiral (cuerpos psamomatosos), siendo más raras y de mayor agresividad las variantes fibromatosas o angiomatosas. En su revisión sobre un total de 498 meningiomas del nervio óptico descritos, Dutton constató que la mayoría de los casos bilaterales no presentaban evidencia histológica de extensión tumoral de un nervio al otro. Dicho autor estimaba que el riesgo de tal extensión era del 2-4%, aunque las más de las veces no se dispuso inicialmente de RM con gadolinio, y que la mortalidad por causa tumoral era casi nula (34). Por otro lado, Walsh fue el primero en documentar que los meningiomas poseen una mayor agresividad, tanto en cuanto a recidivas, como en cuanto a invasión intracraneal, cuando afectan a los pacientes adolescentes (<20 años) y, en menor grado, a los adultos jóvenes (<40 años ) (40). 250 Neuropatías ópticas: diagnóstico y tratamiento Tabla 11-4. Meningiomas del nervio óptico: conducta a seguir >20 años Observación buena visión <20 años intraorbitarios <40 años mala visión dolor/exoftalmos Biopsia del NO por orbitotomía >40 años Radioterapia >40 años extensión intracraneal <40 años Aunque el grado de agresividad de estos tumores está más establecido que en el caso de los gliomas ópticos, existen opiniones controvertidas por lo que hace referencia a su terapéutica más adecuada. Con respecto al tratamiento quirúrgico, es preciso tener en cuenta, en primer lugar, que los intentos de extirpación selectiva de los meningiomas abocan casi siempre a la amaurosis (41), y en segundo lugar, que se produce recidiva tumoral en un 25% de los casos tratados mediante extirpación quirúrgica (34). La mayoría de los meningiomas causantes de pérdida visual se localizan en la región del vértice orbitario, por lo que precisan un abordaje combinado a base de orbitotomía y craniotomía para la extirpación en bloque del nervio óptico y de su vaina (41), incluyendo la porción intracanalicular. Figura 11-18. Histopatología de un quiste aracnoideo del nervio óptico. Sección longitudinal que muestra un acúmulo de LCR en una cavidad aislada del espacio perióptico, revestida de leptomeninge. (Caso de la Dra. M. Brihaye-Van Geertruyden. Bélgica). Extirpación del NO por craniotomía Es importante recordar que la invasión intracraneal tiene un efecto grave sobre el pronóstico, pues una vez que se ha afectado el esfenoides, el tumor resulta practicamente irresecable. Por lo que al tratamiento radioterápico se refiere, los hallazgos en la RM de los meningiomas del nervio óptico se consideran muy específicos, y la radioterapia, previa corticoterapia, puede ser indicada en muchos casos, incluso sin biopsia. La radioterapia convencional tiene una potencial morbilidad sobre el quiasma y el nervio óptico contralateral, aunque recientemente se ha utilizado con éxito en fracciones de 1,8 Gy, con una dosis máxima de 50 Gy, para este tipo de meningiomas (42). También se han publicado resultados favorables en sendos casos, utilizando una técnica conformacional (43) y mediante radiocirugía (44), que aseguran una irradiación mínima sobre los tejidos circundantes. Un estudio reciente comparativo entre la observación, la cirugía y la radioterapia en los meningiomas del nervio óptico ha demostrado que la tercera posibilidad se asocia significativamente con un menor deterioro visual (45). Como conclusión, consideramos razonable que los pacientes adultos con meningiomas intraorbitarios que conservan una visión útil sean sometidos a controles clínicos y neurorradiológicos periódicos. Cuando la visión se empieza a deteriorar, existe una indicación para la radioterapia como primera opción, sobre todo en las edades avanzadas. Asimismo, en casos de pérdida visual severa o de extensión intracraneal está indicada la cirugía, sobre todo en los pacientes jóvenes. Para terminar, presentamos aquí también un esquema terapéutico, en el que proponemos la conducta a seguir ante las diferentes Capítulo 11. Figura 11-19. RM orbitaria, corte coronal T2, que demuestra un meningocele perióptico bilateral, consistente en una dilatación ectásica del propio espacio subaracnoideo alrededor de la parte más distal de cada nervio óptico, sin alteración en el tamaño de éste. Tumores, compresiones e infiltraciones del nervio óptico 251 Figura 11-20. Compresión orbitaria, que causa un edema papilar con dilatación de las venas retinianas en un caso de ocupación lipogranulomatosa de la órbita consecutiva a enfermedad de Erdheim-Chester. situaciones clínicas que pueden plantear los meningiomas primarios de la vaina del nervio óptico (tabla 11-4). Otras Afecciones Meníngeas En este grupo se incluyen dos tipos diferentes de alteraciones (46), de naturaleza no neoplásica y originadas a partir de las cubiertas meníngeas que rodean al nervio óptico. Así, es preciso distinguir entre los quistes aracnoideos (fig. 11-18) y los meningoceles (fig. 11-19), lesiones ambas que pueden aparecer asociadas a tumores del nervio óptico, o bien acontecer de forma aislada, produciendo una pérdida gradual de la visión. Figura 11-21. Compresión orbitaria, causante de pliegues coroideos con edema papilar incipiente, consecutivos a la presencia de un tumor fibroso solitario situado inmediatamente por detrás del globo ocular. COMPRESIÓN INTRAORBITARIA Los procesos patológicos que asientan en la órbita producen una serie de síntomas y signos neuroftalmológicos en razón de su localización. Por lo común, en las orbitopatías la afectación del nervio óptico es una complicación casi siempre tardía con respecto al exoftalmos y a las alteraciones motoras oculares. Las lesiones expansivas intraorbitarias pueden causar una compresión del nervio óptico con edema papilar (fig. 11-20) y disminución visual, que a veces no se manifiesta hasta que la lesión alcanza un gran tamaño. Otros posibles mecanismos son la indentación del polo posterior del globo ocular (fig. 11-21), con hipermetropía progresiva y la distensión transitoria del nervio Tabla 11-5. Afecciones orbitarias causantes de compresión del nervio óptico • Enfermedades inflamatorias Oftalmopatía asociada al tiroides Inflamatorias específicas Inflamatorias inespecíficas • Celulitis orbitaria • Neoplasias Benignas Malignas Metastásicas Rinosinusales • Lesiones vasculares • Lesiones óseas 252 Neuropatías ópticas: diagnóstico y tratamiento Figura 11-22. TC orbitaria, corte coronal, en un caso de oftalmopatía asociada al tiroides, que demuestra un engrosamiento marcado de los 4 músculos rectos a ambos lados con compresión secundaria de los nervios ópticos. óptico, causante de pérdida visual en mirada excéntrica (47). De acuerdo con su patogenia se han clasificado los mencionados procesos patológicos en cinco grupos diferentes (tabla 11-5). Enfermedades Inflamatorias La oftalmopatía asociada al tiroides es la afección orbitaria más frecuente del adulto y la que con mayor frecuencia causa neuropatía óptica, aunque esta última se observa tan sólo en el 5-8% de los pacientes con trastornos oculares por enfermedad de Graves (48). El elemento más importante en su patogenia es el hacinamiento de los músculos oculares extrínsecos a nivel del vértice orbitario («crowded orbital apex síndrome») (fig. 11-22). El marcado aumento del volumen de los mismos en su tercio posterior ejerce un efecto compresivo sobre el nervio óptico, si bien en raras ocasiones el tamaño muscular es normal y el mecanismo consiste en una distensión del nervio asociada a signos de congestión orbitaria (49). Esta afección se ha de sospechar cuando existe exoftalmos moderado o severo, retracción palpebral, protrusión de la glándula lagrimal, limitación de los movimientos oculares y aumento de la presión intraocular. La pérdida visual es gradual y las alteraciones campimétricas son variables (escotoma central, agrandamiento de la mancha ciega, contracción inferior o contracción generalizada). Los PEV, como indicador más sensible de neuropatía incipiente, resultan de utilidad para el diagnóstico precoz y para el seguimiento después del tratamiento (50). Las posibilidades de este último son la inmunosupresión, la radioterapia a dosis antinflamatorias, cuya eficacia ha sido recientemente cuestionada en la oftalmopatía tiroidea (51), y la descompresión quirúrgica de la órbita, por su pared inferior, medial o lateral. La evolución, la intensidad de la inflamación y el grado de exoftalmos son los criterios más importantes para la elección del tratamiento adecuado en cada caso. Otras afecciones orbitarias inflamatorias específicas son las que se asocian a las enfermedades sistémicas, que deben descartarse siempre ante variantes histológicas raras como la granulomatosa o la vasculítica (Wegener, sarcoidosis, histiocitosis, etc) (fig. 11-20). Las formas esclerosantes pueden ir acompañadas de fibrosis retroperitoneal, mediastínica, tiroiditis de Riedel y paquimeningitis intracraneal (52). A su vez las enfermedades orbitarias inflamatorias inespecíficas, que reciben la denominación común de seudotumor orbitario, son inflamaciones de la órbita sin enfermedad sistémica asociada, capaces de producir una neuropatía óptica cuando asientan en el vértice orbitario. Según la anatomía patológica, la inflamación puede ser de tipo crónico inespecífico, granulomatoso y, raramente, vasculítico o esclerosante, lo cual condiciona su curso clínico. El síndrome de Tolosa-Hunt es una forma de seudotumor inflamatorio localizado en la hendidura esfenoidal o en el seno cavernoso que cursa con dolor retroocular y oftalmoplejia, pudiendo involucrarse el nervio óptico en razón de su proximidad. Las diferentes formas de seudotumor orbitario responden de forma eficaz a los corticoides, con la excepción de la variedad esclerosante, que lo hace sólo en fases iniciales, por lo que puede requerir el uso de inmunosupresores. Celulitis Orbitaria La celulitis bacteriana (53) es el proceso infeccioso que afecta a la órbita con mayor frecuencia, aunque ésta va disminuyendo con el tiempo debido al uso generalizado de los antibióticos. El origen se encuentra en un foco infeccioso contiguo, como por ejemplo, sinusitis frontal o maxilar (85% de las celulitis del adulto), e infección preseptal (87% de las celulitis en los niños). Cursa con edema palpebral severo, dolor intenso, exoftalmos, mal estado general, fiebre, oftalmoplejia y pér- Capítulo 11. dida visual asociada a edema papilar con fenómenos obstructivos vasculares retinianos en el fondo ocular. El tratamiento debe ser rápido y agresivo para preservar la función visual y prevenir una complicación potencialmente mortal, la tromboflebitis séptica del seno cavernoso. Es necesario administrar antibióticos por vía endovenosa y practicar un drenaje de los senos paranasales, así como del absceso orbitario, cuando lo hay. Para explicar la lesión del nervio óptico se han postulado diferentes mecanismos (54), como son compresión por mucocele o piocele, aumento de presión intraorbitaria, y tracción del nervio (55). Los microorganismos implicados suelen ser cocos grampositivos y bacilos gramnegativos (en menores de 5 años). Los pacientes inmunocomprometidos, diabéticos o con mal estado general pueden padecer una variante muy agresiva de celulitis orbitaria por hongos del género mucor, que cursa con arteritis necrotizante. En este caso resulta de vital importancia el tratamiento precoz con amfotericina B y la extirpación quirúrgica de los tejidos necrosados. Neoplasias El nervio óptico puede verse comprometido por lesiones tumorales, cuando asientan en el vértice orbitario, o si son suficientemente grandes para producir un conflicto de espacio en la órbita media. Entre las neoplasias primarias benignas (fig. 11-21), que experimentan un crecimiento lento y se manifiestan por un exoftalmos progresivo, el hemangioma cavernoso es la variedad más frecuente, seguido del neurilemoma. Las Figura 11-23. TC orbitaria, corte coronal, de una variz orbitaria que ocupa casi por completo la órbita izquierda, causando un desplazamiento y una compresión del nervio óptico. Tumores, compresiones e infiltraciones del nervio óptico 253 neoplasias primarias malignas, como adenocistocarcinoma de la glándula lagrimal, hemangiopericitoma o rabdomiosarcoma en los niños, crecen de manera rápida provocando dolor y una neuropatía óptica más precoz. Los tumores metastásicos (56) (tabla 11-2), tienen su primario con mayor frecuencia en la mama o en la próstata, tienden a invadir tanto la grasa orbitaria como el hueso, y no suelen comprometer el nervio óptico. Entre las neoplasias rinosinusales, las de estirpe epitelial son las que con mayor frecuencia invaden la órbita. Lesiones Vasculares Las lesiones orbitarias de naturaleza vascular (variz, malformación arteriovenosa y linfangioma) pueden comprometer el nervio óptico por compresión, generalmente a través de una hemorragia en el espacio intracónico. La variz orbitaria cursa con episodios de exoftalmos y dolor intermitente, que se exacerban con la maniobra de Valsalva, pudiendo llegar a trombosarse o sangrar (fig. 1123). Las anomalías arteriovenosas primarias son infrecuentes en la órbita y se presentan de manera aislada o formando parte de un síndrome (Rendu-Osler-Weber, Wyburn-Mason). El linfangioma, que es un hamartoma Figura 11-24. TC órbito-craneal, cortes axial (A) y coronal (B), de un meningioma en placa que crece desde el pterión derecho hacia las 3 fosas (craneal media, temporal y órbita), produciendo una compresión del contenido orbitario, incluido el nervio óptico. 254 Neuropatías ópticas: diagnóstico y tratamiento Figura 11-25. RM cerebral, corte coronal T1 con gadolinio, de un adenoma hipofisario con compresión del nervio óptico derecho, que muestra realce (cabeza de flecha negra), y preservación del nervio óptico izquierdo (cabeza de flecha blanca). Figura 11-26. Campimetría computarizada de detección en una compresión intracraneal del nervio óptico por un meningioma del plano esfenoidal. Defecto campimétrico altitudinal (A) con atrofia óptica, inicialmente diagnosticado de neuropatía óptica isquémica y que se resolvió (B) tras la exéresis del tumor. (Programa ST completo. Octopus Field Analyzer). vascular caracterizado por su relativo aislamiento hemodinámico, puede causar episodios de exoftalmos agudo en la infancia por sangrado de repetición. quiasma óptico, se pueden poner de manifiesto por una afectación de las mencionadas estructuras (fig. 11-25). Dado que se trata de lesiones con amenaza, no sólo visual, sino también vital, para el paciente, y susceptibles de tratamiento neuroquirúrgico, resulta de la máxima importancia la detección precoz de sus síntomas y signos. Lesiones Óseas Existen algunos procesos originados en las paredes de la órbita capaces de producir una neuropatía óptica compresiva. La afectación de los huesos de la órbita por la displasia fibrosa es más frecuente en su forma monostótica, y si el canal óptico está estrechado se produce una compresión nerviosa (57). La osteopetrosis es una causa rara de compresión del nervio óptico en su porción intracanalicular. Por su parte, los meningiomas ubicados en localizaciones como ala menor y mayor del esfenoides (fig. 11-24) pueden comprimir al nervio óptico, provocando un lento deterioro visual. Finalmente, la asociación de una pérdida visual con un exoftalmos pulsátil constituye una evidencia a favor de una compresión orbitaria por parte de un encefalocele consecutivo a un defecto óseo en el suelo de la fosa craneal anterior (58). COMPRESIÓN INTRACRANEAL Los procesos expansivos situados a nivel de la fosa craneal media, en la proximidad del nervio óptico o del Características Clínicas Tal y como fue definido por Knight (59), el síndrome de la compresión incipiente del nervio óptico incluye enturbiamiento visual, disminución mínima de la agudeza, defecto pupilar aferente, afectación de la percepción cromática y fondo ocular normal. Una excepción la constituyen las neuropatías ópticas compresivas de la infancia, ya que el déficit visual muchas veces no es referido por el paciente, siendo los motivos habituales de consulta las cefaleas, el estupor y el retraso del crecimiento (60). Por lo que se refiere a los campos visuales, las alteraciones producidas en los procesos unilaterales que comprimen al nervio óptico son poco específicas. Así, es posible constatar cualquiera de las variedades conocidas (ver capítulo 3), sobre todo escotomas centrocecales y contracción concéntrica (61), aunque también defectos altitudinales, generalmente irregulares, o arciformes (fig. 11-26). Cuando se afecta la porción más Capítulo 11. Tumores, compresiones e infiltraciones del nervio óptico 255 Tabla 11-6. Afecciones intracraneales causantes de compresión del nervio óptico Figura 11-27. Variante de atrofia óptica consecutiva a una lesión compresiva de la cintilla óptica derecha. La palidez del sector temporal del disco óptico derecho (A) contrasta con la palidez sectorial en banda del disco óptico izquierdo (B). posterior del nervio óptico aparecen los defectos hemianópsicos temporales (62) y los escotomas juncionales. A su vez, las neuropatías ópticas compresivas bilaterales se caracterizan sobre todo por los patrones campimétricos bitemporales de afectación quiasmática, aunque es posible observar también defectos binasales, así como centrales o altitudinales bilaterales (ver capítulo 5). En las compresiones intracraneales del nervio óptico lo más frecuente es observar un fondo ocular normal que, conforme avanza el proceso, evoluciona hacia una palidez del disco, acompañada a veces de un aumento de la excavación papilar (3). La afectación del nervio óptico causada por una compresión debe ser diferenciada de otras entidades, como el glaucoma crónico y la NOIA. En el primer caso, la naturaleza compresiva y no glaucomatosa de una atrofia óptica con excavación se debe sospechar sobre todo si el paciente es joven y en casos con defectos campimétricos de alineación vertical (63) (ver capítulo 5). En cuanto al segundo caso, el diagnóstico de una NOIA en la fase atrófica requiere casi siempre estudios neurorradiológicos para descartar una lesión compresiva, aun en presencia de defectos altitudinales típicos en el campo visual (64) (fig. 11-25). Una variante oftalmoscópica de la neuropatía óptica compresiva es el síndrome de Foster Kennedy, caracterizado por papiledema en un ojo y atrofia óptica en el otro ojo (ver capítulo 8). La explicación clásica para dicho síndrome es la hipertensión intracraneal (HTI) y la compresión directa de un nervio óptico cau- • Neoplasias: Adenomas hipofisarios Craniofaringiomas Meningiomas Ependimomas Carcinomas nasofaríngeos Neoplasias hematopoyéticas • Lesiones vasculares: Aneurismas Malformaciones arteriovenosas Dolicoectasia arterial • Enfermedades inflamatorias: Mucoceles Paquimeningitis • Lesiones óseas: Osteopetrosis Craneostenosis • Otras: Hidrocefalia Quistes aracnoideos sadas por un tumor de localización subfrontal. Otra variante, consecutiva a procesos compresivos de situación posterior con respecto al nervio óptico, es la denominada atrofia óptica «en banda» (fig. 11-27). Consiste en una franja horizontal central pálida, que respeta los polos superior e inferior del disco óptico, y es el tipo de atrofia retrógrada que producen las afecciones quiasmáticas de forma bilateral y las lesiones de la cintilla óptica en el nervio óptico contralateral. Su explicación radica en que los axones procedentes de las hemirretinas nasal y temporal tienen una distribución diferente a nivel del disco óptico (65) (ver capítulo 2). Finalmente, se ha descrito en niños la asociación de anomalías papilares (hipoplasia, disco oblícuo) con lesiones compresivas intracraneales congénitas (66) (ver capítulo 6). Procesos Patológicos Causales La TC y la RM, con contraste, permiten en la actualidad diagnosticar la mayor parte de los procesos patológicos que producen una compresión unilateral o bilateral del nervio óptico en su segmento prequiasmático (tabla 11-6). Mediante estas técnicas ha sido 256 Neuropatías ópticas: diagnóstico y tratamiento Figura 11-28. Neuropatía óptica infiltrativa unilateral, manifestada por una elevación amarillenta del disco óptico consecutiva a una metástasis en el disco óptico a partir de un leiomiosarcoma de la vejiga urinaria. (Caso del Dr. R. Font. Texas). posible identificar afecciones causales (2), tales como adenomas hipofisarios (67), meningiomas (68), del tubérculo selar, del ala menor del esfenoides e intracanaliculares, craniofaringiomas (69), ependimomas, carcinomas nasofaríngeos (70), aneurismas (71), procesos inflamatorios (mucoceles (72), paquimeningitis), enfermedades óseas (osteopetrosis, craneostenosis), hidrocefalia (73) angiomatosis encéfalotrigeminal de Sturge-Weber (74) y dolicoectasia arterial, entre otras. En cuanto a los aneurismas, es preciso subrayar que cuando son de localización intracavernosa y causan pérdida visual siempre producen además oftalmoplejía. Con respecto a la dolicoectasia de la carótida interna, en neuropatías ópticas crónicas de origen desconocido, la RM puede revelar una disminución de la distancia entre el nervio óptico y la citada arteria, sugestiva de un mecanismo compresivo por parte de la misma (75). Todos los procesos mencionados suelen producir una pérdida gradual y progresiva de la visión cuando afectan al nervio óptico, pero existen también casos de neuropatía óptica aguda consecutivos a lesiones compresivas. Entre éstas, las más importantes son la hemorragia en el seno de un adenoma de la hipófisis (apoplejía hipofisaria) (67) y los aneurismas sangrantes en el territorio de la arteria comunicante anterior (71). Existen finalmente mecanismos yatrógenos capaces de ejercer un efecto compresivo sobre el nervio óptico. Es el caso de la compresión brusca ejercida por los injertos de grasa utilizados tras la hipofisectomía transesfenoidal (76), o de la compresión gradual inducida por las envolturas de muselina, antaño empleadas en el tratamiento de los aneurismas intracraneales (77). Tanto en los adenomas hipofisarios como en otros procesos compresivos es posible obtener una mejoría visual cuando son tratados con corticoides por una presunta «neuritis óptica» (78). Por otro lado, la descompresión de los nervios ópticos, mediante cirugía u otra modalidad terapéutica, puede ir seguida de una recuperación de la visión, sobre todo si la pérdida de la misma ha sido reciente y si no se observa palidez papilar en el fondo ocular. Los experimentos de Clifford-Jones, que demostraron fenómenos de desmielinización y de posterior remielinización en respuesta a la compresión crónica del nervio óptico, aportaron un sustrato anatomopatológico para la interpretación de la mencionada recuperación visual (79). LESIONES METASTÁSICAS Y PARANEOPLÁSICAS Figura 11-29. Neuropatía óptica infiltrativa (bilateral), caracterizada por una protrusión blanquecina en el centro de la papila asociada a obstrucción de la arteria y vena centrales de la retina en un paciente HIV positivo, que tenía un linfoma B de célula grande con afectación del SNC. El nervio óptico se afecta también en ocasiones a consecuencia de neoplasias situadas a distancia, pudiendo ser los mecanismos implicados de naturaleza metastásica o bien paraneoplásica. Son más frecuentes las metástasis, en el curso de las cuales el proceso patológico alcanza al propio nervio o a la meninge que lo rodea por diseminación hematógena (tabla 11-2). Sus variedades más importantes son las afecciones linforreticulares malignas, en especial leucemias y linfo- Capítulo 11. mas, los tumores sólidos metastásicos y la carcinomatosis meníngea. A excepción de las leucemias, más habituales en los niños, estas afecciones son propias de las edades avanzadas. Los procesos linforreticulares y los tumores sólidos, que afectan a la sustancia del nervio óptico (tabla 11-1), cursan casi siempre con una pérdida de la visión unilateral, indolora, con mayor frecuencia aguda que gradual, y de curso inexorable. Cuando la infiltración asienta en la región prelaminar del nervio, el fondo ocular muestra una masa que protruye desde la papila (fig. 11-28) y se puede acompañar de fenómenos de obstrucción vascular (fig. 11-29). Si la lesión está situada en la región retrolaminar, se observa un edema papilar con signos congestivos. Por último, si el proceso es de localización retrobulbar se constata una evolución directa hacia la atrofia óptica. En todas estas afecciones la neuropatía óptica suele afectar a pacientes previamente diagnosticados de neoplasia, que puede incluso hallarse en fase de remisión, pero ocasionalmente la pérdida visual sobreviene como manifestación inicial de la misma. La confirmación del diagnóstico se procurará obtener a través de los hallazgos característicos presentes en la RM (ver capítulo 4), así como por la demostración de células malignas en el LCR. Leucemias El nervio óptico es infiltrado en el curso del 13% de los procesos leucémicos (14), siendo casi el 90% de éstos pacientes afectos de variantes mieloblásticas o linfoblásticas agudas (80,81), aunque existen también descripciones en las formas crónicas (82). Todos estos casos suelen cursar con una afectación de la médula ósea o del SNC, asociadas a la neuropatía óptica, pero en ocasiones la infiltración del nervio puede ser la primera manifestación de una recidiva leucémica. Hay que diferenciar la infiltración papilar (83), de otras causas de elevación del disco óptico en la leucemia, tales como papiledema por infiltración o hemorragia cerebral, HTI por corticoides, neurorretinopatía por anemia o infección oportunista. El tratamiento de la infiltración leucémica del nervio óptico consiste en radioterapia sobre la lesión y quimioterapia intratecal (80), con posibilidades de conseguir una recuperación visual. Tumores, compresiones e infiltraciones del nervio óptico 257 Linfomas Entre las diferentes variedades de linfomas (2), la afectación del nervio óptico se observa en el 0,5% de los no hodgkinianos, mientras que su incidencia es menor en los casos de la enfermedad de Hodgkin (84). Dentro del primer grupo, el linfoma difuso de célula grande es el que tiene mayor repercusión oftalmológica y se presenta bajo tres formas clínicas, a saber, como forma sistémica, como linfoma del SNC y como forma intraocular aislada. El linfoma del SNC se ha hecho más frecuente desde la aparición del SIDA, y se suele manifestar a nivel ocular (85) por una uveítis bilateral difusa. En cambio, su tendencia a afectar al nervio óptico (fig. 11-29) es menor que la que posee el linfoma sistémico (86). En algunos de estos casos ha sido posible diagnosticar la lesión, respectivamente, mediante una vitrectomía o una biopsia del nervio óptico (87), y los tratamientos, tanto corticoideo como radioterápico y quimioterápico tiene a veces un efecto favorable transitorio sobre la visión (85). La pérdida visual en pacientes afectos de leucemia o linfoma puede deberse a infecciones oportunistas del SNC, incluidos criptococosis, toxoplasmosis o herpes zóster, y son además posibles implicados agentes quimioterápicos como la vincristina. Algunos procesos patológicos, como el mieloma múltiple y otras afecciones linforreticulares (88), son posibles causas de neuropatía óptica, también por un mecanismo infiltrativo. Tumores Sólidos La invasión del nervio óptico constituye tan sólo un 4% de los casos de metástasis ocular por tumores sólidos, y un 33% de las veces dicha invasión se produce por vía hematógena (89) (fig. 11-28). La afectación del nervio óptico por metástasis es, sin embargo, más frecuente desde la coroides adyacente (39%), y menos frecuente a través de una carcinomatosis meníngea (20%) (ver párrafo siguiente), o desde la órbita (8%). En el primero de los casos, las localizaciones más habituales del carcinoma primario son la mama y el pulmón, siendo posibles otras como el estómago, el páncreas, la piel, el útero, el ovario, etc (90). Las metástasis son con mayor frecuencia unilaterales que bilaterales y el diagnóstico diferencial debemos hacerlo con el granuloma sarcoideo, el hemangioma papilar y la neuritis óptica. En estos 258 Neuropatías ópticas: diagnóstico y tratamiento Figura 11-30. Carcinomatosis meníngea por metástasis a partir de un adenocarcinoma de mama. (A) Papiledema por HTI, sin afectación visual, en el OD. (B) Fondo ocular normal con pérdida de la visión, debidos a la invasión tumoral del nervio óptico, en el OI. (C) Evolución posterior en este último hacia la atrofia óptica. Figura 11-31. Histopatología de una neuropatía óptica carcinomatosa. Sección transversal que muestra una extensa invasión de las meninges del nervio óptico por células neoplásicas, que infiltran los haces de fibras nerviosas por la piamadre y llegan a destruir la duramadre, en su porción superior derecha (Caso del Dr. A. Henríquez. Barcelona). pacientes, cuando han perdido visión, es posible obtener una respuesta favorable a la radioterapia externa fraccionada, en combinación (91) o no (92) con la quimioterapia del cáncer sistémico. No obstante, el tiempo medio de supervivencia después del diagnóstico de una metástasis en el nervio óptico es de 13 meses. diagnóstica que caracteriza a la neuropatía óptica carcinomatosa, consiste en cefalea intensa, ceguera bilateral, reflejos pupilares abolidos y papilas de aspecto normal (95). La patogenia de la pérdida visual reside en una compresión por las células tumorales que circundan al nervio óptico (fig. 11-31), en la HTI o en una infiltración del propio nervio (96). El diagnóstico resulta difícil, ya que los hallazgos en la RM no siempre son concluyentes y la demostración de células neoplásicas en LCR requiere a veces punciones lumbares repetidas (93). En cuanto al tratamiento, algunos casos responden con una mejoría visual transitoria a radioterapia y quimioterapia intratecal combinadas (94). A pesar de ello, la supervivencia de los pacientes una vez que se ha diagnosticado este proceso raras veces sobrepasa el año. Carcinomatosis Meníngea Otra neuropatía óptica de origen metastásico es la que se produce en el curso de la infiltración carcinomatosa difusa de las leptomeninges que envuelven al SNC, habiéndose estimado su incidencia en un 20% de los casos de la mencionada afección (89). Las neoplasias primarias más frecuentes son los carcinomas del pulmón (93), seguidos de los de la mama, el útero o el ovario, los linfomas hodgkinianos o no hodgkinianos y los melanomas malignos. La carcinomatosis meníngea se traduce clínicamente por una afectación de los nervios craneales y del tronco del encéfalo a nivel basal, por una elevación de la presión intracraneal y por una encefalopatía difusa (94). La pérdida visual en estos casos es bilateral, simultánea o secuencial, habitualmente rápida y con evolución hacia la amaurosis. El fondo ocular puede mostrar un papiledema bilateral o unilateral (fig. 1130), o bien una ausencia del mismo, aun a pesar de que exista HTI. Según definió McFadzean, la tétrada Neuropatía Óptica Paraneoplásica En ocasiones, los procesos neoplásicos son causa de disfuncion neurológica o visual, no por invasión tumoral directa, sino a través de un denominado «efecto remoto», previo o posterior a la identificación del cáncer. Los síndromes paraneoplásicos son de patogenia desconocida, aunque se caracterizan por la demostración de autoanticuerpos circulantes en respuesta a antígenos de las células tumorales. Dichos anticuerpos reaccionan de forma cruzada frente a antígenos de las neuronas y de los oli- Capítulo 11. godendrocitos, y su presencia condiciona un crecimiento tumoral menos agresivo, así como una menor tendencia a las metástasis. La afectación del nervio óptico, mucho menos frecuente que la del SNC o la de la retina (ver capítulo 5), ha sido descrita en casos de diversos carcinomas, sobre todo pulmonares, y de linfomas. Desde el punto de vista clínico se presenta por una pérdida visual indolora unilateral o bilateral, casi siempre aguda y progresiva, con edema papilar o sin él. Es constante la asociación de otros síntomas y signos neurológicos, como diplopia, nistagmo, vértigo, ataxia o hipostesia. El diagnóstico se basa en la demostración de un aumento de proteínas y de linfocitos en el LCR, además de la presencia en sangre de autoanticuerpos frente a antígenos presentes en el nervio óptico, la retina y el cerebelo (97). La lesión anatomopatológica característica del nervio óptico consiste en una desmielinización masiva (98), sin evidencia de metástasis y con indemnidad de los fotorreceptores retinianos, que se asocia a un proceso de encefalomielitis a nivel del SNC. La neuropatía óptica paraneoplásica puede mejorar en respuesta al tratamiento específico de la neoplasia, o también con la corticoterapia (99). BIBLIOGRAFÍA 1. Shults WT. Compressive optic neuropathies. En: Miller NR, Newman NJ (eds.). Walsh and Hoyt’s Clinical NeuroOphthalmology. 5th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998: p. 649-62. 2. Kosmorsky GS, Miller NR. Infiltrative optic neuropathies. En: Miller NR, Newman NJ (eds.). Walsh and Hoyt’s Clinical Neuro-Ophthalmology. 5th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998: p. 681-714. 3. Bianchi-Marzoli S, Rizzo JF, Brancato R et al. Quantitative analysis of optic disc cupping in compressive optic neuropathy. Ophthalmology 1995; 102: 436-40 4. Masuyama Y, Kodama Y, Matsuura Y et al. Clinical studies on the occurrence and the pathogenesis of optociliary veins. J Clin Neuroophthalmol 1990; 10: 1-8. 5. Brown GC, Shields JA. Tumors of the optic nerve head. Surv Ophthalmol 1985; 29: 239-64. 6. Shields JA. Tumors and pseudotumors of the optic disc. Acta Ophthalmol Scand 2000; 78: 156-63. 7. McCabe CM, Flynn HW, Shields CL et al. Juxtapapillary capillary hemangiomas. Clinical features and visual acuity outcomes. Ophthalmology 2000; 107: 2240-9. 8. Schindler RF, Sarin LK, McDonald PR. Hemangioma of the optic disc. Can J Ophthalmol 1975; 10: 305-18. Tumores, compresiones e infiltraciones del nervio óptico 259 9. García-Arumí J, Sararols LH, Cavero L et al. Therapeutic options for capillary papillary hemangiomas. Ophthalmology 2000; 107: 48-54. 10. Kushner MS, Jampol LM, Haller JA. Cavernous hemangioma of the optic nerve. Retina 1994; 14: 359-61. 11. Hopen G, Smith JL, Hoff JT et al. The Wyburn-Mason syndrome. Concomitant chiasmal and fundus vascular malformations. J Clin Neuroophthalmol 1983; 3: 53-62. 12. Zimmer-Galler IE, Robertson DM. Long-term observation of retinal lesions in tuberous sclerosis. Am J Ophthalmol 1995; 119: 318-24. 13. Reidy JJ, Apple DJ, Steinmetz RL et al. Melanocytoma: nomenclature, pathogenesis, natural history and treatment. Surv Ophthalmol 1985; 29: 319-27 14. Christmas NJ, Mead MD, Richardson EP et al. Secondary optic nerve tumors. Surv Ophthalmol 1991; 36: 196-206. 15. Abelairas JM, Pereira A, Reguelas E et al. Meduloepitelioma (dictyoma) del nervio óptico. Arch Soc Esp Oftalmol 1990; 59: 385-92. 16. Dutton JJ. Gliomas of the anterior visual pathway. Surv Ophthalmol 1994; 38: 427-52. 17. Glaser JS, Hoyt WF, Corbett JJ. Visual morbidity with chiasmal glioma. Long-term studies of visual fields in untreated and irradiated cases. Arch Ophthalmol 1971; 85: 3-12. 18. Liaw L, Vielvoye GJ, de Keizer RJW et al. Optic nerve glioma mimicking an optic nerve meningioma. Clin Neurol Neurosurg 1996; 98: 258-61. 19. Spencer WH. Primary neoplasms of the optic nerve and its sheaths: clinical features and current concepts of pathogenetic mechanisms. Trans Am Ophthalmol Soc 1972; 70: 490-528. 20. Alvord EC, Lofton S. Gliomas of the optic nerve or chiasm. Outcome by patient’s age, tumor site, and treatment. J Neurosurg 1988; 68: 85-98. 21. Gayre GS, Scott IU, Feuer W et al. Long-term visual outcome in patients with anterior visual pathway gliomas. J Neuroophthalmol 2001; 21: 1-7. 22. Massry GG, Morgan CF, Chung SM. Evidence of optic pathway gliomas after previously negative neuroimaging. Ophthalmology 1997; 104: 930-5. 23. Parsa CF, Hoyt CS, Lesser RL et al. Spontaneous regression of optic gliomas. Thirteen cases documented by serial neuroimaging. Arch Ophthalmol 2001; 119: 516-29. 24. Kornreich L, Blaser S, Schwarz M et al. Optic pathway glioma: correlation of imaging findings with the presence of neurofibromatosis. AJNR 2001; 22: 1963-9. 25. Regueiro CA, Ruiz M-V, Millán I et al. Prognostic factors and results of radiation therapy in optic pathway tumors. Tumori 1996; 82: 353-9. 26. Fuss M, Hug EB, Shaefer RA et al. Proton radiation therapy (PRT) for pediatric optic pathway gliomas: comparison with 3D planned conventional photons and a standard photon technique. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999; 45: 1117-26. 27. Lim YJ, Leem W. Two cases of gamma knife radiosurgery for low-grade optic chiasm glioma. Stereotact Funct Neurosurg 1996; 66 (suppl 1): 174-83. 260 Neuropatías ópticas: diagnóstico y tratamiento 28. Janss AJ, Grundy R, Cnaan A. Optic pathway and hypothalamic/chiasmatic gliomas in children younger than age 5 years with a 6-year follow-up. Cancer 1995; 75: 1051-9. 29. Listernick R, Louis DN, Packer RJ et al. Optic pathway gliomas in children with neurofibromatosis 1: consensus statement from the NF1 optic pathway glioma task force. Ann Neurol 1997; 41: 143-9. 30. Lee AG, Dutton JJ. A practice pathway for the management of gliomas of the anterior visual pathway: an update and an evidence-based approach. Neuroophthalmology 1999; 22: 139-55. 31. Hoyt WF, Meshel LG, Lessell L et al. Malignant glioma of adulthood. Brain 1973; 96: 121-32. 32. Harper CG, Stewart-Wynne EG. Malignant optic gliomas in adults. Arch Neurol 1978; 35: 731-5. 33. Albers GW, Hoyt WF, Forno LS et al. Treatment response in malignant optic glioma of adulthood. Neurology 1988; 38: 1071-4. 34. Dutton JJ. Optic nerve sheath meningiomas. Surv Ophthalmol 1992; 37: 167-83. 35. Losada A, Fernández R, Pérez-Moreiras JV et al. Meningiomas orbitarios: revisión de 24 casos. Arch Soc Esp Oftalmol 1995; 69: 19-22. 36. Imes RK, Schatz H, Hoyt WF et al. Evolution of optociliary veins in optic nerve sheath meningioma. Arch Ophthalmol 1985; 103: 59-60. 37. Sibony PA, Krauss HR, Kennerdell JS et al. Optic nerve sheath meningiomas. Clinical manifestations. Ophthalmology 1984; 91: 1313-26. 38. Vaphiades MS. Disk edema and cranial MRI optic nerve enhancement: how long is too long? Surv Ophthalmol 2001; 46: 56-8. 39. Guhlmann M, Kommerell G. Vortauschung einer anterioren ischämischen Optikusneuropathie durch ein Optikusscheidenmeningeom. Klin Monatsbl Augenheilkd 1995; 207: 200-2. 40. Walsh FB. Meningiomas primary within the orbit and optic canal. En: Glaser JS, Smith JL (eds.). Neuro-ophthalmology. Symposium of the University of Miami and the Bascom Palmer Eye Institute. Vol. VIII. St Louis: Mosby, 1975: p. 166-90. 41. Wright JE, McNab AA, McDonald WI. Primary optic nerve sheath meningioma. Br J Ophthalmol 1989; 73: 960-6. 42. Eng TY, Albright NW, Kuwahara G et al. Precision radiation therapy for optic nerve sheath meningiomas. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1992; 22: 1093-8. 43. Moyer PD, Golnik KC, Breneman J. Treatment of optic nerve sheath meningioma with three-dimensional conformal radiation. Am J Ophthalmol 2000; 129: 694-6. 44. Becker G, Wilhelm H, Pitz S et al. Stereotactic fractionated radiation therapy: a new standard in the treatment of patients with optic nerve sheath meningioma. Neuroophthalmology 2001; 25: 36-7. 45. Turbin RE, Thompson CR, Kennerdell JS. A long-term visual outcome comparison in patients with optic nerve sheath meningioma managed with observation, surgery, radiotherapy, or surgery and radiotherapy. Ophthalmology 2002; 190: 890-900. 46. Lunardi P, Farah JO, Ruggeri A et al. Surgically verified case of optic sheath nerve meningocele. Neurosurg Rev 1997; 20: 201-5 47. Peris C, España E, Risueño P et al. Amaurosis fugax como manifestación precoz de schwannoma orbitario. Arch Soc Esp Oftalmol 2000; 831-4. 48. Neigel JM, Rootman J, Belkin RI et al. Dysthyroid optic neuropathy: the crowded orbital apex syndrome. Ophthalmology 1988; 95: 1515-21. 49. Anderson RI, Tweeten JP, Patrinely JR et al. Dysthyroid optic neuropathy without extraocular muscle involvement. Ophthalmic Surg 1989; 20: 568-74. 50. Tsaloumas MD, Good PA, Burdon MA et al. Flash and pattern visual evoked potentials in the diagnosis and monitoring of dysthyroid optic neuropathy. Eye 1994; 8: 638-45. 51. Gorman CA, Garrity JA, Fatourechi V et al. A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study of orbital radiotherapy for Graves’ ophthalmopathy. Ophthalmology 2001; 108: 1523-34. 52. Gumà A, Aguilera C, Acebes J et al. Meningeal involvement in Behçet’s disease: MRI. Neuroradiology 1998; 40: 512-5. 53. Rootman J (ed.). Diseases of the orbit: a multidisciplinary approach. Philadelphia: Lippincott, 1988: p. 159-79. 54. Rothstein J, Maisel RH, Berlinger NT et al. Relationship of optic neuritis to diseases of the paranasal sinuses. Laryngoscope 1984 ; 94: 1501-8. 55. Dolman PJ, Glazer LC, Harris GJ et al. Mechanisms of visual loss in severe proptosis. Ophthalmic Plast Reconstr Surg 1991; 7: 256-60. 56. Prat J. Metástasis orbitarias en el adulto. Rev Neurol (Barcelona) 2000; 31: 1261-3. 57. Burton BJL, Burdon MA, Holton JL et al. Fibrous dysplasia of the sphenoid associated with visual loss and optic disc oedema. Neuroophthalmology 1998; 21: 241-8. 58. Hershewe GL, Corbett JJ, Ossoinig KC et al. Optic nerve compression from a basal encephalocele. J Neuroophthalmol 1995; 15: 161-5. 59. Knight CL, Hoyt WF, Wilson CB. Syndrome of incipient prechiasmal optic nerve compression. Progress toward early diagnosis and surgical management. Arch Ophthalmol 1972; 87: 1-11. 60. Suharwardy J, Elston J. The clinical presentation of children with tumours affecting the anterior visual pathways. Eye 1997; 11: 838-44. 61. D’Cruz AA, Ellenberger C. Diagnostic differences in visual field defects. Demyelinating versus compressive optic neuropathy. Neuroophthalmology 1983; 3: 239-45. 62. Hershenfeld SA, Sharpe JA. Monocular temporal hemianopia. Br J Ophthalmol 1993; 77: 424-7. 63. Greenfield DS, Siatkowski RM, Glaser JS et al. The cupped disc. Who needs neuroimaging? Ophthalmology 1998; 105: 1866-74. 64. Newsom RSB, Simcock P, Zambarakji H. Cerebral metastasis presenting with altitudinal field defect. J Neuroophthalmol 1999; 19: 10-1. Capítulo 11. 65. Hoyt WF, Kommerell G. Der Fundus oculi bei Homonymer Hemianopie. Klin Monatsbl Augenheilkd 1973; 162: 456-64. 66. Taylor D. Congenital tumours of the anterior visual system with dysplasia of the optic discs. Br J Ophthalmol 1982; 66: 455-63. 67. Milazzo S, Toussaint P, Proust F et al. Ophthalmologic aspects of pituitary apoplexy. Eur J Ophthalmol 1996; 6: 69-73. 68. Stafford SL, Perry A, Leavitt JA et al. Anterior visual pathway meningiomas primarily resected between 1978 and 1988. The Mayo Clinic Rochester experience. J Neuroophthalmol 1998; 18: 206-10. 69. Cappaert WE, Kiprov RV. Craniopharingioma presenting as unilateral central visual loss. Ann Ophthalmol 1981; 13: 703-4. 70. Kao L-Y, Chuang H-C, Liang Y-S. Visual loss as the initial presentation of nasopharyngeal carcinoma. J Clin Neuroophthalmol 1993; 13: 24-6. 71. Chan JW, Hoyt WF, Ellis WG et al. Pathogenesis of acute monocular blindness from leaking anterior communicating artery aneurysms. Neurology 1997; 48: 680-3. 72. Slavin ML, Liebergall DA, Newman SA. Acute unilateral visual loss in the elderly due to retrobulbar optic neuropathy. Surv Ophthalmol 1996; 41: 261-7. 73. Osher RH, Corbett JJ, Schatz NJ et al. Neuro-ophthalmological complications of enlargement of the third ventricle. Br J Ophthalmol 1978; 62: 536-42. 74. Sadda SR, Miller NR, Tamargo R et al. Bilateral optic neuropathy associated with diffuse cerebral angiomatosis in Sturge-Weber syndrome. J Neuroophthalmol 2000; 20: 28-31. 75. Jacobson DM. Symptomatic compression of the optic nerve by the carotid artery. Clinical profile of 18 patients with 24 affected eyes identified with magnetic resonance imaging. Ophthalmology 1999; 106: 1994-2004. 76. Slavin ML, Lam BL, Decker RE et al. Chiasmal compression from fat packing after transphenoidal resection of intrasellar tumor in two patients. Am J Ophthalmol 1993; 115: 368-71. 77. Bhatti MT, Holder CA, Newman NJ et al. MR characteristics of muslin-induced optic neuropathy. AJNR 2000; 21: 346-52. 78. Arruga J, Muci-Mendoza R, Hoyt WF. Respuesta favorable a los corticoesteroides en lesiones compresivas e infiltrativas del nervio óptico. Arch Soc Esp Oftalmol 1978; 38: 1385-94. 79. Clifford-Jones RE, McDonald WI, Landon DN. Chronic optic nerve compression. An experimental study. Brain 1985; 108: 241-62. 80. Asensio VM, Bueno E, Cortejoso A. Infiltración leucémica del nervio óptico. Arch Soc Esp Oftalmol 1992; 63: 265-8. Tumores, compresiones e infiltraciones del nervio óptico 261 81. Nikaido H, Mishima H, Ono H et al. Leukemic involvement of the optic nerve. Am J Ophthalmol 1988; 105: 294-8. 82. Currie JN, Lessell S, Lessell IM et al. Optic neuropathy in chronic lymphocytic leukemia. Arch Ophthalmol 1988; 106: 654-60. 83. García A, Mate A, Asensio V et al. Infiltración leucémica de la cabeza del nervio optico. Arch Soc Esp Oftalmol 1991; 61: 193-6. 84. Siatkowsky RM, Lam BL, Schatz NJ et al. Optic neuropathy in Hodgkin’s disease. Am J Ophthalmol 1992; 114: 625-9. 85. Peterson K, Gordon KB, Heinemann N-H et al. The clinical spectrum of ocular lymphoma. Cancer 1993; 72: 843-9. 86. Barrio J, Ascaso JF, Fuertes M et al. Neuropatía óptica infiltrativa en linfoma no Hodgkin sistémico. Arch Soc Esp Oftalmol 1999; 74: 385-8. 87. Dayan MR, Elston JS, McDonald B. Bilateral lymphomatous optic neuropathy diagnosed on optic nerve biopsy. Arch Ophthalmol 2000; 118: 1455-7. 88. Forman S, Rosenbaum PS. Lymphomatoid granulomatosis presenting as an isolated unilateral optic neuropathy. J Neuroophthalmol 1998; 18: 150-2. 89. Ginsberg J, Freemond AS, Calhoun JB. Optic nerve involvement in metastatic tumors. Ann Ophthalmol 1970; 2: 604-17. 90. Arnold AC, Hepler RS, Foos RY. Isolated metastasis to the optic nerve. Surv Ophthalmol 1981; 26: 75-83. 91. Shields JA, Shields CL, Singh AD. Metastatic neoplasms in the optic disc. Arch Ophthalmol 2000; 118: 217-24. 92. Muci-Mendoza R, Arévalo JF, Ramella M et al. Optic nerve metastasis from oat cell lung adenocarcinoma: regression after radiotherapy. Ophthalmic Surg Lasers 2001; 32: 349-51. 93. Ing EB, Augsburger JJ, Eagle RC. Lung cancer with visual loss. Surv Ophthalmol 1996; 40: 505-10. 94. Balm M, Hammack J. Leptomeningeal carcinomatosis. Presenting features and prognostic factors. Arch Neurol 1996; 53: 626-32. 95. McFadzean R, Brosnahan D, Doyle D et al. A diagnostic quartet in leptomeningeal infiltration of the optic nerve sheath. J Neuroophthalmol 1994; 14: 175-82. 96. Altrocchi PA, Reinhardt PH, Eckman PB. Blindness and meningeal carcinomatosis. Arch Ophthalmol 1972; 88: 508-12. 97. Thambisetty MR, Scherzer CR, Yu Z et al. Paraneoplastic optic neuropathy and cerebellar ataxia with small cell carcinoma of the lung. J Neuroophthalmol 2001; 21: 164-7. 98. Boghen D, Sebag M, Michaud J. Paraneoplastic optic neuritis and encephalomyelitis. Arch Neurol 1988; 45: 353-6. 99. Luiz JE, Lee AG, Keltner JL et al. Paraneoplastic optic neuropathy and autoantibody production in small-cell carcinoma of the lung. J Neuroophthalmol 1998; 18: 178-81.