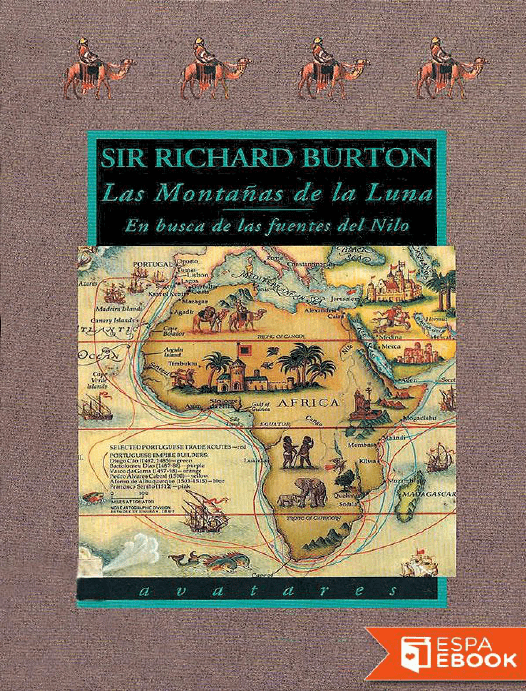

Las montañas de la luna

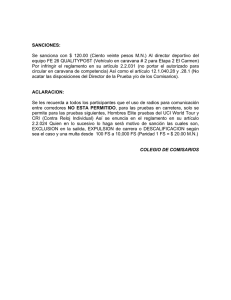

Anuncio