El Enigma de París

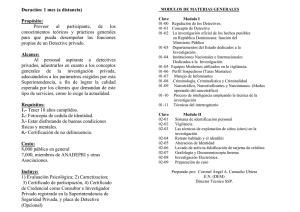

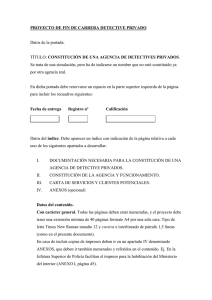

Anuncio