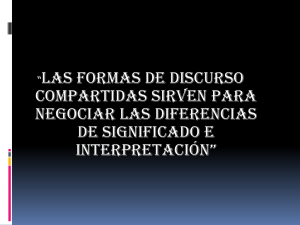

El desarrollo del discurso oral formal

Anuncio