La antropología filosófica de Samuel Ramos

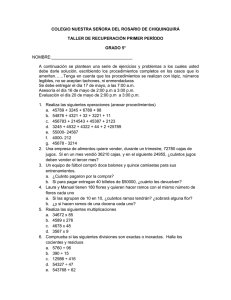

Anuncio