LA TRANSICIÓN AL PALEOLÍTICO SUPERIOR Y LA EVOLUCIÓN

Anuncio

KOBIE (Serie Anejos). Bilbao

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia

N.° 8, pp. 141 a 208, año 2004.

ISSN 0214-7971

LA TRANSICIÓN AL PALEOLÍTICO SUPERIOR

Y LA EVOLUCIÓN DE LOS CONTEXTOS AURINACIENSES

(50.000-27.000 BP)

The Transition to the Upper Palaeolithic and the Evolution of Aurignacian

Contexts: 50,000 - 27,000 BP

Victoria Cabrera Valdés (1) (*)

Alvaro Arrizabalaga Valbuena (''°''`)

Federico Bernaldo de Quirós Guidotti ('K**)

José Manuel Maillo Fernández ('{)

RESUMEN

La intensa labor investigadora de los últimos años ha convertido a la región cantábrica en uno de los espacios clave de Europa occidental para el estudio de la transición del. Paleolítico medio al Paleolítico superior. La

Transición se nos revela hoy como un proceso histórico tremendamente complejo, difícilmente explicable a través de la coevolución de culturas y especies humanas, y que quizá deba entenderse más en clave de reorganización que de ruptura. En el caso del Cantábrico, se aboga por un modelo de transición gradual en el que se

observan tanto elementos innovadores corno pervivencias de la etapa precedente. A su vez, la secuencia cantábrica de la Transición se interpreta en términos de sucesión, ya que hasta la fecha no se han verificado suficientemente posibles interestratificaciones. Se incluye una síntesis de la información disponible para el período respecto al marco cronológico, principales secuencias, medio ambiente, restos humanos documentados, patrón de

poblamiento, estrategias de subsistencia, comportamiento simbólico, y con especial atención a los aspectos tecnológicos.

Palabras clave: Región Cantábrica, Transición al Paleolítico superior, Auriñaciense, Neandertales, Humanos Modernos, Poblamiento, Tecnología, Subsistencia, Simbolismo.

ABSTRACT

Intense research carried out in recent years has converted Cantabrian Spain into one of the most important

regions in western Europe to study the transition from the Middle to the Upper Palaeolithic. This transition is

now seen as a tremendously complex process, difficult to explain through a co-evolution of human cultures and

species, and which may be understood as a reorganisation rather than as a break. In the case of Cantabrian Spain,

the model of a gradual transition is proposed, where both innovative elements and continuity with preceding

periods can be observed. Equally, the Cantabrian sequence of the transition is interpreted in terms of a succession, as possible inter-stratifications have not been verified satisfactorily. A summary is given of the available

(k)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

(5 ) Universidad del País Vasco

(***) Universidad de León

142

VICTORIA CABRERA VALDÉS, ALVARO ARRIZABALAGA VALBUENA,

FEDERICO BERNALDO DE QUIRÓS GUIDOTFI, Y JOSÉ MANUEL MAÍLLO FERNÁNDEZ

information about the chronology, main sequences, environment, human remains found, population patterns,

subsistence strategies and symbolic behaviour, and special attention is paid to technological aspects.

Key words: Cantabrian Spain, Transition to the Upper Palaeolithic, Aurignacian, Neanderthals, Modern

Humans, Population, Technology, Subsistence, Symbolism.

LABURPENA

Azken urteetako ikerketa lan sakonek Kantauri aldea Erdi-paleolitotik Goi Paleolitorako igaroaldia aztertzeko eremu gakoetako bat bilakatu dute Europako mendebaldean. Igaroaldia prozesu historiko oso konplexu bezala agertzen zaigu gaur egun, kulturen eta giza espezien baterako eboluzioaz azaltzeko oso zail egiten duena, eta

beharbada haustura baino gehiago berrantolaketa modura ulertu beharko litzateke. Kantauri aldearen kasuan, elementu berritzaileak eta aurreko etapatik irauten duten elementuak batzen dituen trantsizio gradualaren eredu baten

aide egiten da. Aldi berean, Igaroaldiko Kantauri aldeko sekuentzia segida baten terminotan interpretatzen da,

gaur arte ez baitago balizko geruzatze tartekatuak nahikoa egiaztatzerik izan. Alor kronologikoari dagokionez,

garairako dagoen informazioaren sintesia sartzen da: sekuentzia nagusiak, giroa, aztarna antropologiko dokumentatuak, populatze patroia, biziraupen estrategiak, portaera sinbolikoa eta aide teknologikoei arreta berezia eskainiz.

Gako-hitzak: Kantauri aldeko eskualdea, Goi Paleolitorako igaroaldia, Aurignacaldia, Neandertala, Gizaki

modernoa, Populatzea, Teknologia, Biziraupena, Sinbolismoa.

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

EN LA REGIÓN CANTÁBRICA. HITOS

PRINCIPALES

La transición del Paleolítico medio al superior se

encuentra entre los temas claves de la investigación

del Paleolítico, pues es el período en el que, de forma

tradicional, se sitúa la llegada del tipo humano

moderno, con las implicaciones que esto conlleva.

Sin embargo en los últimos años esta transición se

está matizando, modificando algunos de los presupuestos básicos. El descubrimiento de los restos fósiles de un neanderthal en un nivel chatelpen-oniense

del abrigo de Saint-Cèsaire (Charente-Maritime)

representó un primer punto de inflexión, al propiciar

la idea de que algunas industrias del Paleolítico superior pudieran haber sido obra de este tipo humano. A

partir de este hallazgo se abrió una dinámica en la que

las dataciones de yacimientos peninsulares como El

Castillo (Puente Viesgo, Cantabria) o l'Arbreda

(Serinyà, Girona) aportaron un nuevo frente de discusión, pues rompían la visión tradicional sobre la aparición del Auriñaciense. Este hecho implicaba que

este conjunto industrial era, en la Península Ibérica,

más antiguo que en los Balcanes y el Próximo Oriente, donde se habían situado hasta el momento, las primeras evidencias.

Historiográficamente, las primeras sistematizaciones de los conjuntos culturales del Paleolítico

superior son de fines del siglo XIX. Una de las primeras son los trabajos de los Mortillet en 1910 que distinguían dos fases, una primera caracterizada por útiles de piedra que englobaba al Musteriense y Solu-

trense, y una segunda con el Auriñaciense y Magdaleniense caracterizada por útiles de hueso (Mortillet y

Mortillet 1910). Después, en 1912

. Breuil hizo otra

sistematización, situando el Auriñaciense entre el

Musteriense y el Solutrense. Así, se refirió a un Auriñaciense inferior, con Puntas de Chatelperron; a un

Auriñaciense Medio, con azagayas de base hendida;

y a un Auriñaciense superior, con Puntas de La Gravette (Breuil 1912). En 1936, Peyrony propuso que el

Auriñaciense, como tal, no existe. Por un lado mantuvo un Auriñaciense Medio y por otro lado, transfirió el Auriñaciense inferior y el superior de Breuil,

englobados en un mismo phyllum que llama Perigordiense. Dividido éste a su vez en Perigordiense inferior con puntas de Chatelperron y superior con puntas

de la Gravette. Para él no hay una cultura con tres

fases, sino dos culturas diferentes, pero contemporáneas (Peyrony 1936). El esquema de Peyrony fue criticado por Breuil y por la Escuela Inglesa de D. A.

Garrod entre otros (Breuil 1937; Garrod 1938).

Garrod retomó la teoría original de Breuil y consideró que el Auriñaciense inferior se debe llamar Chatelperroniense, el Medio queda como Auriñaciense sensu estricto y el superior corno Gravetiense (Garrod

1938). El debate en este punto, es una cuestión de

evolucionismo estricto o no. Breuil era estrictamente

evolucionista, Peyrony permite líneas separadas de

evolución y Garrod volvió al evolucionismo estricto.

Estas variaciones en el concepto y contenido del término Auriñaciense deben hacernos tomar con precaución aquellas denominaciones "pre-Peyrony", pues,

en muchos casos, pueden hacer referencia a niveles

chatelperronienses o gravetienses. Sobre todo, si se

KOBIE (Serie Anejos n.° 8), año 2004. Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica

LA TRANSICIÓN AL PALEOLÍTICO SUPERIOR Y LA EVOLUCIÓN DE LOS CONTEXTOS AURIÑACIENSES (50.000-27.000 BP)

trata de colecciones perdidas o poco representativas,

para la región cantábrica, como podría ser el caso de

las cuevas de Salitre (Ajanedo, Cantabria), Santimamiñe (Kortezubi, Vizcaya) o El Conde (Tuñón, Asturias).

Este es, en general, el estado de la cuestión. Es

un esquema muy evolucionista, que no siempre ha

resistido la cronología absoluta. Se ha comprobado

que la dispersión geográfica y las fechas de los yacimientos no siempre se corresponden con este esquema, existiendo solapalnientos entre estas fases.

Observamos entre los investigadores la existencia

de dos ideas paralelas. Por un lado, la tendencia a la

agrupación cuando se aplican criterios taxonómicos

vastos, juntando aquellos grupos que presentan

similitudes minimizando las diferencias. Por otro

lado, tenemos la tendencia disgregadora, tendente a

la taxonomía fina, maximizando las diferencias y

creando grupos discretos. Ambas tienen ventajas e

inconvenientes. Por un lado, la tendencia disgregadora tiende a multiplicar las entidades creando un

sinnúmero de nombres que pueden llegar a dificultar la interpretación. Por otro lado, la agrupación

puede tender a integrar dentro de la misma entidad

grupos diferentes.

Las primeras etapas del Paleolítico superior han

sido tradicionalmente establecidas por la existencia

de diferencias con el Musteriense subyacente. Desde

las primeras clasificaciones de H. Breuil, la presencia

de la tecnología de hojas y la industria de hueso y asta

fueron los criterios básicos. A estos caracteres técnicos se unía un importante factor antropológico: la

aparición del Homo sapiens sapiens. Esta distinción

antropológica está en la base de todas las interpretaciones y valoraciones distintas sobre la especificidad

del Paleolítico superior. Sin embargo, como veremos,

esta visión simplista se ha visto alterada en los últimos años al disponer de nuevas dataciones radiométricas, junto al aumento de yacimientos. El problema

se complica por la unión de dos factores. Por un lado

nos encontramos en los límites del método radiocarbónico pues cerca de los 40.000 años la cantidad de

C14 se' reduce a cantidades infinitesimales. Por esto,

sólo gracias al descubrimiento de nuevos sistemas,

sobre todo el del Acelerador de Masas, se empiezan a

obtener nuevas dataciones. Junto a éste tenemos el

problema clásico de la clasificación: ¿cuáles son los

limites entre el Paleolítico medio y el superior?,

¿cuántos raspadores o buriles hacen falta para definir

el Paleolítico superior?, ¿hay suficientes cambios

económicos o de estructuración social corno para que

sean ciertamente distinguibles?. Como veremos,

estas preguntas están aún lejos de ser respondidas en

su totalidad.

143

En primer lugar, hay que considerar que durante

un período cronológico comprendido entre 45.000 y

35.000 años BP observarnos que en áreas como el

Próximo Oriente o Europa (tanto Oriental como

Occidental) se producen una serie de cambios tecnológicos que transformarán gradualmente las industrias locales del Paleolítico medio. En cada región, las

tradiciones específicas permitirán la aparición de

industrias con caracteres nuevos. Sin embargo, en

otros ámbitos como el norte de Africa, veremos

industrias que tienen una perduración hasta fechas

relativamente próximas, como el Ateriense.

La naturaleza del cambio biocultural producido

entre el Paleolítico medio y el superior en el oeste de

Eurasia, se encuentra polarizado en dos tendencias, o

se le considera corno un hecho abrupto con industrias

auriñacienses intrusivas reemplazando a las tecnologías musterienses preexistentes, o por el contrario, se

le torna como un cambio gradual con innovaciones

tecnológicas in situ (Cabrera Valdés y Bernaldo de

Quirós 1990), lo que ha sido una fuente de controversia durante más de cuatro décadas (e.g., Jordá Cerda

1955; de Sonneville-Bordes 1966; Bordes 1968;

Mellars 1973; White 1982;

.

comentarios a Mellars y

Stringer 1989; Cabrera Valdés 1993; Knecht et al.

1993; d'Errico et al. 1998). Más recientemente, está

surgiendo un debate con respecto a la prolongada

contemporaneidad y "aculturación" de los grupos

humanos neanderthales y modernos en la región

Franco-Cantábrica, junto con un contestada critica a

la cronología de las industrias Auriñacienses y Chatelperronienses por una parte (d'Errico et al. 1998, y

los comentarios siguientes), y la tardía persistencia de

neanderthales (hasta c.a. 28-30,000 BP) e industrias

Musterienses en Portugal y el sur de España por la

otra (Antunes et al. 1989; Vega Toscano 1990; Villaverde y Fumanal 1990;

.

Antunes 1990-91; Raposo

1993; Zilhao 1993; Hublin et al. 1995). Las dataciones por CIA AMS de ca. 40,000 BP de El Castillo en

Cantabria y 38,000 BP de L'Arbreda y el Abric

Romaní en Cataluña representan las más tempranas y

unívocas apariciones del Auriñaciense en Europa

Occidental (Bischoff et al. 1989, 1994; Cabrera Valdés y Bischoff 1989). En el momento presente, los

yacimientos con secuencias que van del Paleolítico

medio al superior juegan un papel clave en la investigación sobre la naturaleza de la transición entre el

Paleolítico medio y el superior.

En el centro de los debates relativos a esta transición en el suroeste de Europa están los movimientos/migraciones, las interacciones culturales -y quizá

biológicas— de las gentes que crearon las industrias

líticas del Musteriense, Chatelperroniense y Auriñaciense, aunque no encontramos una evidencia sufi-

KOBIE (Serie Anejos n.° 8), año 2004. Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica

144

VICTORIA CABRERA VALDÉS, ALVARO ARRIZABALAGA VALBUENA,

FEDERICO BERNALDO DE QUIRÓS GUIDOTTI, Y JOSÉ MANUEL MAILLO FERNÁNDEZ

tiente para atribuir estas industrias a unos tipos

humanos en concreto (p. ej. Gibraltar). Por tanto, el

análisis de los cambios en el uso del espacio, en los

patrones de aprovisionamiento de recursos y en los

patrones de movilidad del grupo se convierten en

aspectos que aportan luz sobre la naturaleza del cambio social y económico producido entre el Paleolítico

medio y el superior en esta región (cf. Meliars 1973;

Bailey 1983; Clark y Straus 1983; White 1985;

Marks 1988; Bernaldo de Quirós 1992; Cabrera Valdés y Bernaldo de Quirós 1992, 1996; Straus 1992;

Scheer 1993; Svoboda et al. 1996).

Sin embargo, el modelo clásico representa una

visión en gran parte idealizada del Paleolítico superior. Si observamos la aparición de los diferentes elementos utilizados en su identificación veremos que

su existencia no es exclusiva del Paleolítico superior,

sino que, en gran medida, ya existían durante los

periodos anteriores. De forma que la «ruptura» entre

el Paleolítico medio y el superior la deberíamos

situar en el mismo nivel que la existente, por ejemplo, entre el Gravetiense y el Solutrense, o entre éste

y el Magdaleniense. No nos encontramos así ante

una auténtica ruptura, sino ante una reorganización.

Los cambios no son cualitativos, sino cuantitativos.

En muchos aspectos, es el propio uso de una terminología la que divide la Prehistoria en etapas, lo que

nos lleva a caracterizar cada una de ellas por exclusión de las demás. En este aspecto, las subdivisiones

del Paleolítico son semejantes a las de las demás

subdivisiones de la Historia. No creemos que ningún

historiador defienda la «unicidad» de la Edad Media

o la Edad Moderna, del Barroco o del Renacimiento,

ni ningún geólogo la del Cretácico o el Mioceno, sin

embargo su operatividad sigue convirtiendo a estas

subdivisiones en puntos de referencia a la hora de

organizar nuestro conocimiento de la Historia. Por

eso se mantiene la existencia de divisiones, en aras

de una mayor operatividad, aunque seamos cada vez

más conscientes de la interrelación y evidencias de

continuidad entre ellas. La interrelación y la continuidad son hechos presentes en el registro histórico

y cada época es heredera de la anterior y en ella se

dan las condiciones que caracterizarán las siguientes.

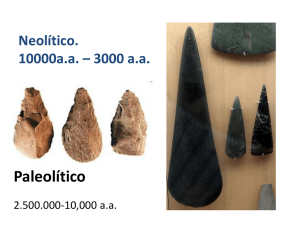

La primera división de la Prehistoria se basó en los

tipos de instrumentos utilizados, distinguiéndose una

Edad de la Piedra de una Edad de los Metales. Así la

técnica de elaboración de los instrumentos fue lo que

se convirtió en el primer criterio utilizado en la

estructuración de la Prehistoria. También la técnica

de talla sirvió para caracterizar las divisiones internas del Paleolítico. Así el Paleolítico inferior se

caracterizaría por útiles sobre núcleo como los cantos trabajados o los bifaces. La industria sobre lascas

será la base del Paleolítico medio y las hojas marca-

rán el Paleolítico superior. En la actualidad queda

claramente demostrado que, como cualquier generalización, esta organización es falsa y que mientras las

industrias sobre lascas aparecen ya en el Paleolítico

inferior, también en este momento se empieza a utilizar la técnica de hojas. Esto condujo también a

establecer un paralelismo entre el Paleolítico inferior

-obra de los Horno heidelbergensis—, el Paleolítico

medio -producto de los Homo sapiens neandertalensis—, y el Paleolítico superior -obra de los Homo

sapiens sapiens-. Sin embargo, este paralelismo,

antes de resolver los problemas de la evolución de la

cultura, tiende a complicarla. El establecimiento de

una coevoluciôn de la cultura y los tipos humanos no

responde de forma estricta a lo que nos indica la evidencia arqueológica. Durante el Paleolítico medio la

presencia de los Homo sapiens está claramente

demostrada en África y el Próximo Oriente, conviviendo con los neanderthales durante casi más de

50.000 años y fabricando sus mismos tipos de instrumentos (Bar-Yosef y Meignen 1992; Vandermeersch

1993). De esta forma, la correlación entre los tipos

humanos y las industrias no se debe, ni se puede, utilizar, en ningún caso, como criterio clave en los estudios de la transición del Paleolítico medio al superior. Por esto, a lo largo de este trabajo tenderemos a

evaluar las evidencias culturales sin hacer referencias a sus eventuales autores.

2. EL MARCO CRONOLÓGICO DEL

PERÍODO

Como puede observarse a partir de un sencillo

seguimiento de los manuales al uso hasta la década de

los años 90 del siglo XX, el marco cronológico del

periodo de transición del Paleolítico medio al superior registra una enorme estabilidad hasta, aproximadamente, 1990. Estabilidad en las fechas propuestas y

dentro de un seguidismo claro de la propuesta francesa, que partiendo de la secuencia de Arcy-sur-Cure

(Yonne, Francia) obtuvo, durante los primeros años

70, un apoyo en las dataciones de Cueva Morín

(Villanueva de Villaescusa, Cantabria). En 1990, de

modo casi simultáneo en la Cueva de El Castillo y en

la catalana de L'Arbreda, fueron obtenidas unas dataciones muy altas para establecer las circunstancias en

las que se produjo la transición. Nuevas fechas obtenidas en sitios cantábricos como La Viña (Manzaneda, Asturias) y extracantábricos como Abric Romaní

(Capellades, Barcelona) aconsejaron replantear esta

problemática para el norte de la Península Ibérica y

abrieron un debate que aún pervive en los momentos

actuales. A ello han contribuido también nuevas dataciones efectuadas fuera de la Península Ibérica, sobre

depósitos arqueológicos, sobre pigmentos empleados

KOBIE (Serie Anejos n.° S). año 2004. Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica

LA TRANSICIÓN AL PALEOLÍTICO SUPERIOR Y LA EVOLUCIÓN DE LOS CONTEXTOS AURIÑACIENSES (50.000-27.000 BP)

en la elaboración de obras de arte parietal (véase

Chauvet, Pont d'Arc, Ardèche), o sobre soportes de

arte mueble (así, en la región alemana del Jura de

Suabia y otras, aguas abajo del Danubio). Junto con

la innovación metodológica que representa la aplicación del acelerador de masas, este debate ha generado, en su primera fase, un adelantamiento de, al

menos, tres milenios en la cronología admitida de la

transición.

2.1. Delimitación cronológica de esta fase

La propia denominación del capítulo que estamos

abordando actualmente —la transición al Paleolítico

superior y la evolución de los contextos auriñacienses (50.000- 27.000 BP)— denota dos fenómenos

convergentes en nuestra visión de este complejo

periodo durante las últimas dos décadas: cierto adelanto en la cronología, ya señalado, y una perspectiva mucho más dinámica y multivariante que la que

venía siendo adoptada. En un plazo muy breve

hemos pasado de aceptar como un fenómeno natural

y universal el remplazamiento de neanderthales por

cromañones hace unos 35.000 años (y en paralelo, la

sustitución de las formas materiales del Musteriense,

por las del Chatelperroniense o Auriñaciense), a contemplar una variedad importante de posibles escenarios. Entre ellos, diversos autores defienden para

áreas de Europa la existencia de situaciones culturales propias del Paleolítico superior en cronologías ya

cercanas a los 40.000 años, y pervivencias materiales y antropológicas del Musteriense y los neanderthales, respectivamente, por debajo del umbral de los

30.000 años.

Por la parte que afecta específicamente al marco

cantábrico, podemos delimitar desde el punto de vista cronológico el inicio de nuestro ámbito de exposición a partir del techo metodológico del radiocarbono, siempre por debajo del 45.000 BP. La significación numérica de las fechas obtenidas con procedimientos alternativos al radiocarbono en Esquilleu

(Castro-Cillorigo, Cantabria), El Pendo (Escobedo de

Camargo, Cantabria), El Castillo (Puente Viesgo) o

Lezetxiki (Arrasate, Guipúzcoa), entre otros sitios,

resulta menor con respecto al gran —y creciente—

volumen de dataciones radiocarbónicas. Las situaciones culturales descritas por encima de los 40.000

años, incluso en la Cueva de El Castillo, acostumbran

corresponder a contextos calificados corno musterienses y no plantean por tanto excesivo debate. En el

extremo opuesto de la distribución de fechas, el

27.000 BP viene a plantear aproximadamente el límite admitido entre los tecnocomplejos atribuidos al

Auríñaciense evolucionado y el más antiguo Grave-

145

tiense (que se dilata en el tiempo hasta alcanzar un

rango de unos 7.000 años en el Cantábrico), aún

cuando se registre cierto solapamiento entre ambos.

2.2. Cronología absoluta del período

En la actualidad, existe un número muy importante de dataciones absolutas, básicamente radiocarbónicas, para el conocimiento de la transición del

Paleolítico medio al superior en el Cantábrico. El

incremento de dataciones no ha redundado sin

embargo (como se detalla en el siguiente punto) en

una clarificación total de la secuencia en la que se

desarrollan los acontecimientos para el marco aquí

descrito (Cuadro 1). Cuando nos acercamos ya al

centenar de dataciones para el marco cronológico y

geográfico descritos, las últimas fechas obtenidas en

Esquilleu, La Güelga, Cueva Morín o El Castillo

continúan planteando cuestiones tan interesantes

como cuál es la verdadera fecha en la que podemos

dar por concluido el Musteriense, en qué momento

se datan las primeras manifestaciones del Paleolítico

superior, cuál es la adscripción filética de los grupos

humanos que confeccionaron unos y otros complejos

materiales, o si existe un Castelperroniense en el

Cantábrico con una lectura similar a la descrita para

el marco francés (o los marcos franceses, en la medida que regiones como el noreste, Poitou, el piedemonte pirenaico o el Périgord presentan modalidades

de Castelperroniense-Chatelperroniense no estrictamente idénticas). A la vista de la tabla, parece necesario concluir que son necesarias dataciones suplementarias a fin de ir completando la información disponible y que, aún así, parece difícil resolver qué tratamiento se debe dar a aquellas fechas no acordes

con el cuadro general.

Pasarnos con esta observación a un segundo apartado de valoración cualitativa de las fechas disponibles. La tabla presentada muestra una situación acumulativa que comprende fechas elaboradas a finales

de los años 60 (algunas de Cueva Morín o de Lezetxiki) y muy recientemente (2004), procesadas por el

método de C14 convencional o AMS (e incluso TL,

ESR o Th/U), desde numerosos laboratorios y sobre

soportes en hueso, madera, carbón, diente, sedimento o espeleotemas. Es evidente que este estado de la

cuestión traza un panorama muy difícil de interpretar, pero no están claros los criterios según los cuales

podemos dar por amortizadas e inválidas algunas

fechas, más allá de las evidentemente discordantes

(entre las que podemos encontrar, además, algunas

obtenidas a partir de soportes y laboratorios teóricamente solventes, por métodos adecuados y en

momentos relativamente recientes).

KOBIE (Serie Anejos n.° 8), año 2004. Las sociedades del Paleolítico en la region cantábrica

VICTORIA CABRERA VALDÉS, ALVARO ARRIZABALAGA VALBUENA.

FEDERICO BERNALDO DE QUIRÓS GUIDOTTI, Y JOSÉ MANUEL MAILLO FERNÁNDEZ

146

Yacimiento

Referencia lab. Método

Soporte

Fecha BP

Nivel

Atribución

Referencia

Esquilleu

Mad- ?

TL

Cuarcita

88.585 ± 8.250

VI

Musteriense

Carrión 2002

Lezetxiki

1PH-LzV2

Th/U

Hueso

70.000 ± 9.000

V

Musteriense

Sánchez 1991

Lezetxiki

IPH-LzV I

Alpha (Th/U)

Hueso

57.000 ± 2.(X)0

V

Musteriense

Sánchez 1991

Esquilleu

Mad-3300

TL

Tierra

53.491 ± 5.114

XXIh

Musteriense

Baena et al. 2006

Esquilleu

Mad-3299

TL

Tierra

51.034 ± 5.114

XXId

Musteriense

Baena et al. 2006

Esquilleu

OxA-I1414

AMS

Carbón

49.700 ± 1.600

XVIII

Musteriense

Baena et al. 2006

GifA-95521

AMS

Carbón

>47.700

XIV*

Musteriense

Fortea 1999

La Viña

La Viña

GifA-95537

AMS

Carbón

> 47.600

XIII basal

Musteriense

Fortea 1999

Arrillor

OxA-6084

AMS

Carbón

45.7(X) ± 1.200

Amk

Musteriense

Hoyos et al. 1999

Arrullar

OxA-6251

AMS

Hueso

45.400 ± 1.800

Amk

Musteriense

Hoyos et al. 1999

20b

Musteriense

Cabrera et al. 1996

Hoyos et al, 1999

El Castillo

GifA-92506

AMS

Carbón

43.3(X) ± 2.900

Arrillor

OxA-6250

AMS

Hueso

43.100± 1.700

Sink-I

Musteriense

La Viña

GifA-95546

AMS

Carbón

42.2(X) ± 2.200

XIII basal

Musteriense

Fortea 1999

Axlor

Bta- I 44262

AMS

42.010 ± 1.280

D

Musteriense

González Urquijo et al. 2004

El Mirón

GX- 271 12

AMS

41.280 ± 1.120

130

Paleolítico medio

Straus et al. 2002

Carbón

El Castillo

OxA-2477

AMS

Carbón

41.100 t 1.700

18e

Aur. de Transición

Hedges et al. 1994

El Castillo

OxA-2475

AMS

Carbón

40.7(X) ± 1.600

18b

Aur. de Transición

Hedges et al. 1994

El Castillo

OxA-2476

AMS

Carbón

40.700 ± 11.500

18e

Aur. de Transición

Hedges et al. 1994

18c

Aur. de Transición

Cabrera y Bischoff 1989

AMS

Carbón

40.0(X) ± 2.100

El Castillo

ESR

Diente

40.000 ± 5.000

l8c

Aur. de Transición

Rink et al. 1995

El Pendo

ESR

Diente

<40.000

B

Paleolítico Medio

Montes y Sanguino 2001

AMS

Carbón

39.80) t 1.400

18e

Aur. de Transición

Hedges et al. 1994

11

Musteriense

Maillo et al. 2001

El Castillo

El Castillo

AA-2405

OxA-2478

Cueva Morin

GifA-96264

AMS

Carbón

39.770 ± 730

El Castillo

GifA- 89147

AMS

Carbón

39.500 ± 2.000

18c

Aur. de Transición

Cabrera et al. 1996

El Castillo

GifA-89144

AMS

Carbón

39.300 ± 1.900

20b

Musteriense

Cabrera et al. 1996

Esquilleu

Beta-1 49320

AMS

Carbón

39.000 ± 300

XII

Musteriense

Baena et al 2006

18b

Aur. de Transición

Hedges et al. 1994

Cabrera y Bischoff 1989

OxA- 2474

AMS

Carbón

38.500 ± 1.300

El Castillo

AA-2406

AMS

Carbón

38.500 ± 1.800

18b

Aur. de Transición

Arrillor

OxA-6106

AMS

Hueso

37.100 ± 1.0(X)

Lmc

Wiirm Ill

Hoyos et al. 1999

El Castillo

AA-2407

AMS

Carbón

37.100 ± 1.8(10

18b

Aur. de Transición

Cabrera y Bischoff 1989

El Castillo

OxA-2473

AMS

Carbón

37.000 ± 2.200

18b

Aur. de Transición

Hedges et al. 1994

Cueva Morin

GifA-96263

AMS

Carbón

36.590 ± 770

8

Auriñaciense arcaico

Maillo et al. 2001

La Viña

Ly-6390

C14

Carbón

36500 ± 750

XIII

Auriñaciense

Fortea 1995

Esquilleu

AA-37882

AMS

Carbón

36.500 ± 830

XIF

Musteriense

Carrión 2002

Cueva Morin

S1-951a

C14

Carbón

35.000 ± 6.777

10

Chatelperroniense

Stuckenrath 1978

Esquilleu

AA-37883

AMS

Carbón

34.380 ± 670

VI

Musteriense

Carrión 2002

El Castillo

GifA-95539

AMS

Carbón

34.300 ± 1.(X1)

16

Auriñaciense arcaico

Cabrera et al., 2002

Labeko Koba

Ua-3324

AMS

Hueso

34.215 ± 1.265

IX inferior

Castelperroniense

Arrizabalaga 2000e

Volterra 2001

El Castillo

El Pendo

ESR

Diente

33.700 ± 1.300

B

Paleolítico Medio

La Viña

GifA-95463

AMS

Carbón

31.860 ± 680

XIII

Auriñaciense

Fortea 1999

Labeko Koba

Ua-3321

AMS

Hueso

31.455 ± 915

VII

Protoauriñaciense

Arrizabalaga 2000e

Us-3322

AMS

Hueso

30.615 ± 820

V

Auriñaciense Antiguo

Arrizabalaga 2000e

Paleolítico Medio

Volterra 2001

Stuckenrath 1978

Labeko Koba

El Pendo

ESR

Diente

30.500 ± 300

H

Cueva Morin

SI-954

C14

Carbón

30.465 ± 901

7+6

Auriñaciense antiguo

Labeko Koba

Ua-3325

AMS

Hueso

29.750 ± 740

IX superior

Protoauriñaciense

Arrizabalaga 2000e

Carbón

27.580 ± 210

128

Paleolítico superior inicial

Straus et al. 2002

El Mirón

GX- 27113

AMS

KOBIE (Serie Anejos n.° 8), año 2004. Las sociedades del Paleolítico en la región cantdbrica

LA TRANSICIÓN AL PALEOLÍTICO SUPERIOR Y LA EVOLUCIÓN DE LOS CONTEXTOS AURIÑIACIENSES (50.000-27.000 BP)

Yacimiento

Referencia lab Método

Soporte

Fecha BP

Nivel

Atribución

Referencia

Cueva Morin

SI-955

C14

Carbón

27.565 ± 865

7

Auriñaciense antiguo

Stuckenrath 1978

Labeko Koba

Ua-3320

AMS

Hueso

26.910 ± 530

VII

Protoauriñaciense

Arrizabalaga 2000c

Cueva Mono

S1-951

C14

Carbón

26.660 ± 577

10

Chatelperroniense

Stuckenrath 1978

Labeko Koba

Ua-3034

AMS

Hueso

26.575 ± 505

IX inferior

Castelperroniense

Arrizabalaga 2000e

Cueva Morin

SI-956

C14

Carbón

26.565 ± 1.324

8'

Auriñaciense arcaico

Stuckenrath 1978

Cueva Morin

SI-952

C14

Carbón

26.485 ± 556

8'

Auriñaciense arcaico

Stuckenrath 1978

Cueva Morin

SI-952a

C14

Carbón

26.205 ± 757

8'

Auriñaciense arcaico

Stuckenrath 1978

Cueva Morín

S1-955a

CI4

Carbón

26.105 ± 1.535

7

Auriñaciense antiguo

Stuckenrath 1978

Labeko Koba

Ua-3035

AMS

Hueso

23.365 ± 350

V

Auriñaciense antiguo

Arrizabalaga 2000e

Labeko Koba

Ua-3323

AMS

Hueso

21.665 ± 305

IV

Auriñaciense antiguo

Arrizabalaga 2000c

Lezetxiki

1-6144

C14

Hueso

19.340 ± 780

lila

Auriñaciense

Altuna 1972

Esquilleu

Mad- ?

TL

Cuarcita

15.546 ± 1.116

VI

Musteriense

Carrión 2002

ESR

Diente

14.3(X) ± 700

D

Paleolítico Medio

Volterra 2001

AMS

Hueso

12.050 ± 130

11.1

Musteriense

Carrión 2002

El Pendo

Esquilleu

AA-29664

147

Cuadro I. Dataciones de la Transición entre el Paleolítico medio y superior en la región cantábrica.

2.3. Sistematización interna del período, desde el

fin del "Musteriense clásico" al "Auriñaciense

evolucionado"

En un artículo reciente (Arrizabalaga 2004a), uno

de nosotros repasaba el complejo (o simple) estado en

el que se encuentra la sistematización del inicio del

Paleolítico superior en el sudoeste europeo. En primer lugar, tal y como atestiguan los debates entre

diversos autores, un aspecto clave en la investigación

actual radica en el establecimiento o aceptación de

una secuencia regional, en la que puedan verificarse

relaciones de sustitución y/ o coexistencia entre

diversas fases cronológicas y culturales (y, de modo

colateral, de los tipos humanos que las protagonizan).

Entendernos que es éste el nudo del debate actual

entre quienes interpretan de modo diferente el registro arqueológico que testimonia el tránsito entre el

Paleolítico medio y el superior en el sudoeste europeo. Aunque resulta evidente que no existe modo

alguno de vincular directamente tecnocomplejos

industriales y comportamientos simbólicos con los

tipos humanos que los desarrollaron, existen indicios

(Saint-Césaire, Arcy-sur-Cure, entre otros) que han

ido desdibujando el modelo anteriormente trazado.

La identidad establecida entre Musteriense/ Paleolítico medio/ Neanderthal de una parte y Auriñaco-Perigordiense/ Paleolítico superior/ Hombre Moderno de

otra, ha sido definitivamente cuestionada. No es este

el lugar más adecuado para reflexionar en clave historiográfica acerca de cómo se asientan los conceptos

en la Taxonomía y Sistemática que termina dando

origen a la Prehistoria corno disciplina científica

(Arrizabalaga 1998a). Sólo queremos hacer hincapié

en algunas observaciones al hilo de este problema:

1.—A diferencia de lo que sucede con el Solutrense o el Magdaleniense, el conjunto del Paleolítico

superior inicial dista aún mucho de alcanzar cierta

estabilidad en su organización interna, entendida ésta

como una sistematización dotada de apoyos variados

(geocronología, paleoambiente, caracterización

industrial, aprovechamiento del medio y comportamientos culturales, etc.), válida para un amplio espacio geográfico y aceptada por la mayoría de los especialistas en la materia.

2.— El origen de este fenómeno puede guardar

cierta relación con diversos accidentes historiográficos. Así, G. de Mortillet omitió durante más de treinta años cualquier mención al "Auriñaciense" en la

secuencia paleolítica francesa. También resulta llamativo observar que en las décadas de los años 30, 40

y 50 conviven interpretaciones unifiléticas (sensu

Breuil), bifiléticas (sensu Peyrony) y trifiléticas (sensu Garrod) para el período intercalado entre el Musteriense y el Solutrense. Aún hoy, resta por resolver

definitivamente la cuestión perigordiense, en los términos en los que la planteó Peyrony, esto es, comportando una continuidad en lo básico entre el Castelperroniense y el Gravetiense, a pesar de la trascendencia que tendría esta constatación, si llegara a probarse. La formulación del concepto de Perigordiense,

como cultura prehistórica, estuvo en origen firmemente vinculada a una etnia o raza humana, que conviviría en el tiempo (y acaso, en el espacio) con otra

etnia auriñaciense.

3.—A pesar de lo dicho, muchos autores emplean

indistintamente conceptos como Perigordiense inferior y Castelperroniense/Chatelperroniense o Perigor-

KOBIE (Serie Anejos n.° 8), año 2004. Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica

148

VICTORIA CABRERA VALDÉS, ALVARO ARRIZABALAGA VALBUENA,

FEDERICO BERNALDO DE QUIRÓS GUIDOTTI, Y JOSÉ MANUEL MAÍLLO FERNÁNDEZ

diense superior y Gravetiense, sin valorar la carga

ideológica tan distinta que subyace entre ambas sistematizaciones. Esta carga se observa, muy en particular, para establecer en qué términos se fijan las

secuencias regionales Qpuede haber coexistencia en

un mismo medio de ambos supuestos phvla y, por

tanto, las famosas interestratificaciones?) y cuál es el

tipo humano que las protagoniza (resulta contradictorio ver en el neanderthal al autor de los depósitos del

Perigordiense inferior y en el humano moderno al

autor de los del Perigordiense superior, esto es, continuidad industrial y ruptura antropolôgica a un tiempo). Valoración semejante merecen las menciones al

Auriñacoperigordiense (como sinónimo de Paleolítico superior inicial) o la referencia reiterada a las fases

de Auriñaciense y Perigordiense propuestas por Peyrony y reacondicionadas posteriormente por Sonneville-Bordes.

4.— Este dilema entre continuidad . y ruptura (que

no es privativo del inicio del Paleolítico superior,

puesto que afecta también a todos los períodos de

tránsito) se ve agravado por otras distorsiones del

registro arqueológico. Así, las limitaciones metodológicas del radiocarbono llevado en este periodo a su

extremo, la escasez de secuencias continuas que abarquen un lapso de tiempo lo suficientemente largo, la

relativa rareza de los conjuntos castelperronienses y

de otros complejos de tránsito (como el Uluzziense

italiano), lo infrecuente de encontrar restos humanos

fósiles antes del. Gravetiense, etc. contribuyen a prolongar el debate.

Casi un siglo después de que Breuil lo planteara

por vez primera, el problema de la sistematización

del Paleolítico superior inicial aún no está resuelto y

quizás no está ni siquiera maduro para ser resuelto en

breve plazo. Nuestra interpretación de la secuencia

cantábrica, apunta hacia una secuencia cronocultural

simplificada y que se desarrolla en términos de sucesiôn sobre el marco regional. Simplificada, porque

intercalados entre el Musteriense y el Gravetiense,

reconocemos el Castelperroniense, el Auriñaciense

arcaico (con diversas variantes), el Auriñaciense antiguo y el Auriñaciense evolucionado. Se sigue así el

modelo propuesto por Laplace, entre otros para el

yacimiento vasco-continental de Gatzarria (Sáenz de

Buruaga 1991). En términos de sucesión porque, una

vez descartada la posibilidad de interestratificaciones

en El Pendo (Montes y Sanguino 2001), y mientras

no se contraste suficientemente la propuesta de

Menéndez para La Güelga, no existen situaciones

estratigráficas en el Cantábrico que permitan sugerir

coexistencia o convivencia entre grupos tecnológicamente vinculados a phyla Musteriense/ Paleolítico

superior o Auriñaciense/ Castelperroniense.

En buena parte de los yacimientos cantábricos en

los que está debidamente acreditada una secuencia

ininterrumpida, como en La Viña, Cueva Morín,

Labeko Koba (Arrasate, Guipúzcoa) se reproduce,

total o parcialmente, esta sucesión. Sin embargo, el

hecho de que una o varias de estas fases estén ausentes de una secuencia estratigráfica (por ejemplo, el

huidizo Castelperroniense) resulta fácil de resolver

sobre el procedimiento habitual: hiatos de registro o

de ocupación humana. En coherencia, esta secuencia

simplificada y en términos de sucesión conduce a

cuestionar la relación entre Castelperroniense y Gravetiense y a proponer la supresión del término Perigordiense y el concepto subyacente, cuando menos

para el marco regional descrito.

Unas líneas de reflexión en relación con los llamados complejos industriales de transición en la Península Ibérica, y en particular, en el área cantábrica. El

Musteriense "clásico" presenta un marcado carácter

ajerárquico desde la perspectiva cronológica: se configura corno lo que algunos especialistas han denominado "cultura meseta", en la que no resulta posible

discriminar circunstancias industriales más antiguas

o más recientes. En este sentido, creemos más correcto hablar del final del. Musteriense, que del Musteriense final, en tanto no esté adecuadamente caracterizado, con un rango geográfico amplio, tal Musteriense final. Por otro lado, el Castelperroniense o el

Auriñaciense arcaico vienen describiéndose, para

nuestro medio geográfico, como los primeros complejos del Paleolítico superior, aunque muchos autores cuestionan la existencia de un Castelperroniense

en la Península Ibérica, arguyendo que en realidad se

trata, bien de "conjuntos musterienses con puntas de

chatelperron", bien de "mezclas estratigráficas entre

unidades del Paleolítico medio y superior", bien de

elementos extraños, toda vez que conjuntos como el

de Morín 10, por variables como el número de puntas

de chatelperron o el índice de laminaridad que presentan, "no se parecen al Chatelperroniense francés".

Estos tres argumentos, que podrían ser perfectamente válidos (y de hecho, lo son en algún caso),

también pueden ser rebatidos. El Castelperroniense

de Cueva Morín no se parece al Castelperroniense de

otros yacimientos franceses, como éstos tampoco se

parecen entre sí, o al menos no está trazada una línea

netamente discriminante que deje a un lado el Musteriense, de otras condiciones "chatelperronienses" que

se repitan en Arcy-sur-Cure (Yonne), Gatzarria

(Zuberoa), Quinçay (Poitou-Charentes) o el propio

sitio epónimo. Si querernos valorar el número de puntas de chatelperron en la Península Ibérica, no estaría

de más recordar que existen más azagayas de base

hendida en diversos niveles del Auriñaciense antiguo

KOBIE (Serie Anejos n." 8), ario 2004. Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica

LA TRANSICIÓN AL PALEOLÍTICO SUPERIOR Y LA EVOLUCIÓN DE LOS CONTEXTOS AURIÑACIENSES (50.000-27.000 BP)

francés que todas las recuperadas en la Península Ibérica, sin que nadie se cuestione la existencia de este

estadio cronocultural, con el mismo nombre, al sur de

los Pirineos. Otro tanto podríamos decir acerca de los

buriles de Noailles, que aparecen en "grandes" cantidades en sitios como Aitzbitarte III (Errentería, Guipúzcoa), Antoliñako Koba (Arteaga, Guipúzcoa) o La

Viña, aunque sólo el nivel gravetiense de Isturitz

aporte una cantidad superior a la suma de todos los

sitios peninsulares. En definitiva, el Castelperroniense de la Península Ibérica se parece al francés (pendiente éste de configurar aún, en nuestra opinión), en

un grado similar a otras fases cronoculturales del

Paleolítico superior.

Lo que merece ser valorado es la posición estratigráfica de estos conjuntos con respecto al Paleolítico medio y superior. Siempre y cuando se repita la

circunstancia de que estos conjuntos se sitúen a

techo de las secuencias musterienses y/o muro del

Paleolítico superior (como parece suceder), hemos

roto con el mencionado carácter ajerárquico del

Musteriense y estaríamos hablando, bien de un verdadero Musteriense final, bien de un primer conjunto del Paleolítico superior. No somos partidarios de

mitificar la nomenclatura: de hecho, los autores de

este texto nos referimos indistintamente a Chatelperroniense y Castelperroniense o a Auriñaciense

arcaico y Protoauriñaciense. La discusión debería

acotarse, por tanto, a si el conjunto de los caracteres

del nivel lo aproxima más al Paleolítico medio o al

superior. Con relación a la supuesta mezcla de conjuntos Paleolítico medio y superior para dar unos

niveles "híbridos", sólo emplearemos dos argumentos. En primer lugar, los debates acerca de la estratigrafía deben acometerse a pie de corte, en los propios yacimientos. En segundo lugar, debería aclararse qué tipo de Paleolítico superior inicial contiene

un lote de materiales susceptible de dar lugar a estas

quimeras tipológicas, al mezclarse con el Musteriense. Por encima de los supuestos niveles chatelperronienses de Cueva Morín, Labeko Koba y

Gatzarria se sitúan sendas unidades Protoauriñaciense, bien caracterizadas por las laminitas de retoque semiabrupto (frecuentemente, tipo Dufour). Sin

entrar en un análisis frecuencial, aún más determinante, diremos que una única laminita Dufour (entre

varios cientos en las tres cuevas) ha sido descrita en

el nivel 10 de Cueva Morín (Arrizabalaga 1995) y

ninguna punta de chatelperron característica ha sido

descrita en los niveles Protoauriñacienses respectivos (nivel 8 de Cueva Morín, VII de Labeko Koba o

cjn2 de Gatzarria). De donde se deduce que, para

aceptar tal mezcla, sería necesario explicar en primer lugar qué Paleolítico superior, por debajo del

Auriñaciense arcaico, con puntas de chatelperron y

149

sin laminitas de retoque semiabrupto puede originar

tan curioso fenómeno, sin denominar castelperroniense a esta manifestación. Todo ello, sin perjuicio

de aceptar que en estas o cualquier otra excavación

existen elementos imponderables que hacen imposible rechazar categóricamente la percolación en el

yacimiento o adjudicación indebida durante el proceso de campo o procesamiento y estudio del material, de alguna pieza individual.

Por otro lado, existen algunas situaciones que

resultan más difíciles de cualificar: en varios yacimientos asturianos (como exponente, nos referiremos

a la Cueva del Conde), la Cueva de El Castillo o

Lezetxiki parece registrarse una casuística algo más

complicada que la descrita. Intercalados entre el clásico Musteriense, sin rasgos de tránsito (como la

Cadena Operativa de producción laminar) y un Paleolítico superior "característico" (entendido por éste el

que presenta una gestión avanzada de los recursos

líticos y cinegéticos, industria ósea, leptolitización en

diverso grado e incluso testimonios de comportamiento simbólico y/o gráfico) localizamos diversos

conjuntos. Desde el punto de vista filético, estas

series basculan de manera más clara hacia el Auriñaciense que hacia el Castelperroniense y se encuentran

en distintos puntos intermedios de una escala virtual

en cuyos extremos dispusiéramos el Musteriense y el

Auriñaciense antiguo ("típico", "clásico", "I", "con

azagayas de base hendida", etc.). Por su difícil ubicación ha generado una nomenclatura diversa, desde el

"Auriñacomusteriense" propugnado por Jordá para la

Cueva del Conde, hasta el genérico "Auriñaciense

antiguo (que no típico)" propuesto por Arrizabalaga

para Lezetxiki, pasando por el "Auriñaciense de transición" de Cabrera y Bernaldo de Quirós en la Cueva

de El Castillo. A partir de la exhaustiva datación del

nivel 18 de la Cueva de El Castillo y de cada uno de

sus subniveles, podemos deducir que estas situaciones de transición ocuparían el espacio cronológico

que en otros yacimientos se corresponde con rasgos

materiales de final del Musteriense y del Castelperroniense, entre 40000 y 37000 BP. Sin embargo, el

número de dataciones comprendidas en esta horquilla

cronológica en el Cantábrico, si dejamos fuera las

dataciones de El Castillo, resulta aún insuficiente

para definir un modelo, sea éste alternativo o complementario, al descrito más arriba. Lo que sí permite es,

nuevamente, definir un panorama sensiblemente más

diverso y complejo del que venía siendo trazado en

anteriores décadas. En esta misma línea de argumentación, dataciones recientemente obtenidas en yacimientos como Esquilleu o La Güelga, sorprendentemente bajas para la cultura material en la que deben

ser contextualizadas, invitan a plantear un modelo

abierto.

KOBIE (Serie Anejos n.° 8), año 2004. Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica

150

VICTORIA CABRERA VALDÉS, ALVARO ARRIZABALAGA VALBUENA,

FEDERICO BERNALDO DE QUIRÓS GUIDOTTI, Y JOSÉ MANUEL MAILLO FERNÁNDEZ

Recapitulando, si somos capaces de soslayar la

escasez de información válida y disponible para una

vasta región, hasta aproximadamente el 40000 BP se

describen situaciones unánimemente adscritas al

Musteriense. El periodo comprendido entre 40000 y

37000 BP muestra en algunos casos (ejemplo paradigmático de ello sería el de la Cueva de El Castillo)

rasgos de transición entre el Paleolítico medio y el

superior y una filiación de su cultura material próxima a la del Auriñaciense. Con independencia de que

estas situaciones se puedan prolongar en el tiempo

más allá de la fecha señalada (o de que ésta sea la percepción que obtengamos de la acumulación de los

diversos errores que implica el protocolo de datación

absoluta), fechas más recientes del 37000 BP suelen

suponer que se retorna la clásica secuencia de Auriñaciense arcaico (o Protoauriñaciense, o Auriñaciense 0), Auriñaciense antiguo (o Auriñaciense típico,

o Auriñaciense clásico, o Auriñaciense I, o Auriñaciense con azagayas de base hendida) y Auriñaciense evolucionado (o évolué). En el milenio que media

entre 28000 y 270000 BP, observamos cierto solapamiento entre algunas fechas adjudicadas al Auriñaciense evolucionado y las más antiguas adscritas al

Gravetiense. Desde el punto de vista de la cultura

material, se trata de conjuntos manifiestamente distintos, por lo que es de suponer que esta situación

obedece a una circunstancia real (bien dentro de un

mismo espacio geográfico, o en espacios diferentes)

o, de nuevo, a un espejismo generado por la acumulación de errores dentro del procedimiento de datación.

2.4. Medio ambiente. Paleobotánica, Arqueozoologia y Paleoclimatología

Casi todos los yacimientos excavados han sido

estudiados de primera mano o revisados según la

perspectiva de la Arqueozoología de grandes mamíferos. En nuestro ámbito de trabajo, la principal activación de estos análisis se inicia con la Tesis de Altuna (1972), que recopila una serie de datos previos,

poco sistematizados, e inicia una larga trayectoria,

primero en solitario y luego en compañía de P. Castaños, K. Mariezkurrena y otros. Deben añadirse los

trabajos de J. Bouchud sobre Isturitz, de Lavaud

sobre Gatzarria y de algunos otros especialistas para

colecciones concretas de Cantabria y Asturias, como

El Pendo y El Castillo. Si estos son los documentos

que afectan a la fauna de ungulados, la lista se amplia

todavía notablemente si consideramos todos los grupos de fauna: sólo para el País Vasco, deben computarse las aportaciones de Chaline, Zabala y Pemán

para el estudio de micromamíferos, de Eastham y

Elorza, para las aves, etc. La enumeración de las

especies y porcentajes presentes en cada uno de los

depósitos considerados resultaría relativamente

extensa, por lo que preferimos guiarnos de diferentes

síntesis de reciente publicación sobre la presencia del

componente principal en la dieta de origen animal del

Paleolítico superior inicial en la zona: los ungulados

cazados por los seres humanos (Altuna 1992a, 1992b,

1994; Castaños 1986, 1990).

Las biocenosis de finales del Würm II y del interestadial wülmiense se caracterizan en general por

conjuntos de escasa significación climática, en la que

son más frecuentes los marcadores de clima templado, que los de frío. Así mismo, las principales reflexiones de Altuna sobre las faunas de macromamíferos del Würm III pasan por la constatación de que, a

diferencia de lo que se comprueba en Aquitania y el

País Vasco Continental, las faunas presentes en el

área cantábrica tienen pocas apetencias frías, efecto

acrecentado por el papel de bolsa-refugio para especies templadas que no pueden seguir emigrando hacia

el Sur. Así, «transforman nuestra zona en una región

de biocenosis monótonas 1y poco cambiantes a lo largo del tiempo, aunque se den variaciones climáticas

importantes.» (Altuna 1992a, 22). Los escasos indicadores de clima frío se sitúan fundamentalmente en

la mitad superior del Würm III (Auriñaciense y Gravetiense de Lezetxiki, Gravetiense de Amalda [Zestoa, Guipúzcoa] y El Castillo, Gravetiense de Cueva

Morín y Santimamiñe, etc.), aunque hay que sumar

las evidencias frías del tramo superior del nivel IX y

la base del nivel VII (entre Castelperroniense y Auriñaciense arcaico) de Labeko Koba. Tampoco las evidencias templadas son frecuentes a partir del final del

Musteriense: el jabalí es muy poco frecuente, lo mismo que el corzo (salvo en la serie de Cueva Morín,

donde está bien representado).

El estudio por especies y niveles revela que el

nexo que une las estrategias de aprovisionamiento de

sucesivos niveles dentro del mismo yacimiento, prima sobre la clasificación cronológica de los niveles.

En algunas colecciones guipuzcoanas de esta época

como Lezetxiki, Amalda, Ekain (Deba, Guipúzcoa) y

Aitzbitarte IV, se observa un predominio del sarrio;

en Labeko Koba será el gran bóvido; mientras que en

Bolinkoba será la cabra; en Santimamiñe, Cueva

Morín y El Pendo el ciervo; en Cueto de la Mina, el

caballo. En términos globales, la abundancia de dos

familias (caballo y bovinos) tiende a reducirse a lo

largo del Wiirm III, asentándose la dicotomía entre

caprinos/ ciervos para el medio cantábrico, todos

ellos taxones de pobre lectura ecológica. En resumen,

la significación ecológica de las especies cazadas en

el medio cantábrico refleja fundamentalmente elementos topográficos y de cobertera vegetal del

medio, más que aspectos de orden climático (salvo

KOBIE (Serie Anejos n.° 8), año 2004. Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica

LA TRANSICIÓN AL PALEOLÍTICO SUPERIOR Y LA EVOLUCIÓN DE LOS CONTEXTOS AURIÑACIENSES (50.000-27.000 BP)

limitadas excepciones como el reno, el mamut o el

rinoceronte lanudo, como ejemplo de los cuales señalaremos el tramo superior del nivel IX y el nivel VII

de Labeko Koba). Desgraciadamente, los restantes

grupos de fauna (aves, peces, reptiles, anfibios,

micromamíferos, moluscos, etc.) no están sistemáticamente estudiados en todos los yacimientos, se presentan en reducida proporción (o están ausentes absolutamente), no figuran cuantificados (sólo como una

lista de especies) o se ha prescindido de interpretar su

significación climática o cultural. En estas condiciones, resulta imposible obtener un adecuado provecho

de estos datos.

El registro arqueobotánico cantábrico para la transición entre el Paleolítico medio y el superior presenta un panorama poco elocuente (puede consultarse

una síntesis reciente, a propósito de la publicación de

Labeko Koba: Iriarte 2000). Prescindiendo del medio

pirenaico central (los análisis polínicos se concentran

en el oriente de los Pirineos, a cargo de S. Farbos),

disponemos a escala regional de análisis polínicos de

yacimientos arqueológicos del Paleolítico superior

inicial en: Isturitz, Le Basté, Amalda, Ekain, Lezetxiki, Labeko Koba, El Otero (Secadura, Cantabria),

Rascaño (Mirones, Cantabria), Salitre, Cueva Morín,

El Pendo, Esquilleu y La Riera. Tan sólo se dispone

de un análisis antracológico, correspondiente a El

Castillo. Desde la perspectiva de la Antracología,

para este período sólo contamos con la referencia del

nivel 18 de El Castillo (Uzquiano 1992), caracterizado en sus diferentes subunidades por una gran sobrerrepresentación del abedul, al que siguen las Rosáceas de tipo Sorbus y el Pinus syl vestr-is. Desde el

punto de vista ecológico, la autora del estudio destaca la continentalización de la serie a partir del paso al

Paleolítico superior: la humedad que podía venir de la

influencia marina se rarifica, siendo favorable al apogeo del abedul.

Paradójicamente, la abundancia relativa de datos

polínicos sobre estas cronologías no redunda directamente en una percepción más nítida del desarrollo del

paisaje vegetal en estas fechas. Tanto el registro polínico, como el sedimentológico, se sitúan en el umbral

crítico de datos en el que resulta difícil encontrar convergencia entre las fases supuestamente coetáneas.

De un modo muy sintético, y atendiendo fundamentalmente a las líneas impuestas por las secuencias

más completas (Isturitz, Labeko Koba o Cueva

Moría), intentaremos ordenar la información, con el

apoyo de algunas recopilaciones (Iriarte 2000; Sánchez 1993).

La secuencia polínica tradicionalmente aceptada,

establecida a partir de los trabajos clásicos de M.M.

151

Paquereau y Arl. Leroi-Gourhan, sitúa las culturas

aquí estudiadas entre dos interestadios, el Würm II/III

(Hengelo o Les Cottés) y el Würm III/IV (Laugerie).

Dentro de este lapso, que se dilata aproximadamente

entre 35000 y 21000 BP, se han creído reconocer tres

fases de atemperamiento sucesivas, denominadas

Arcy, Paudorf (o Kesselt) y Tursac. Entre ellos se

intercalarían, lógicamente, oscilaciones más frías

(Delpech et al. 1994; Leroi-Gourhan 1994). Más

recientemente, se propuso desde diversos ámbitos (en

nuestra región, Sánchez 1991 y 1993, Uzquiano

1992) la reforma de este cuadro y su adaptación a los

datos proporcionados por otras modalidades de registro (estadios isotópicos 4 a 2 del registro marino,

depósitos continentales como La Grand Pile o Les

Échets), simplificando notoriamente la secuencia:

concluido el interestadio Würm II/III, no existirían

verdaderas fases de atemperamiento hasta bien entrado el Würm IV (Balling). Todo este período se desarrollaría dentro del llamado Pleniglaciar antiguo, en

un medio frío y árido, con sólo algunos pequeños

matices. Sin embargo, más recientemente la misma

autora (Sánchez y d'Errico 2003), a partir de distintos

análisis polínicos efectuados sobre el sedimento de

fondos marinos y de la lectura ambiental deducida de

otros sondeos (el programa GRIP, concretamente)

reformula drásticamente su propuesta, sugiriendo

ahora una secuencia intrincada, con drásticos cambios ambientales (entre condiciones de calor y extremo frío) que se suceden con una cadencia milenaria.

En este sentido, parece admitirse que el incremento

de datos en un medio regional bien estudiado origina

casi siempre una mayor complicación en el cuadro

cronológico, cultural y ambiental, con mayores matices regionales, topográficos y cronológicos, y no al

revés.

La información disponible (escasa) para la conclusión del Musteriense parece relatar unas circunstancias dominantemente atemperadas (Lezetxiki,

Cueva Morín). En términos generales, da la impresión de que el Castelperroniense se desarrolla en Cantabria en las primeras pulsaciones frías del Würm I.II

(Morín 10, Pendo VIII), mientras que en Le Basté,

esta misma fase se ubica en un medio relativamente

templado (con un 25 % de AP), al igual que en Labeko Koba IX inferior, quizá correspondiente al interestadial würmiense. Las fases del Protoauriñaciense (o

Auriñaciense arcaico) parecen situarse tanto en Cantabria, como en Euskal Herria en un entorno muy

frío. Según el modelo clásico, el Auriñaciense antiguo y el evolucionado abarcan un dilatado período,

entre los atemperamientos de Arcy y Tursac, lo que

origina que se observen ocupaciones en entornos

fríos o templados, incluso dentro del mismo depósito,

como sucede en Isturitz o Cueva Morín. Finalmente,

KOBIE (Serie Anejos n.° 8), año 2004. Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica

152

VICTORIA CABRERA VALDÉS , ALVARO ARRIZABALAGA VALBUENA,

FEDERICO BERNALDO DE QUIRÓS GUIDOTTI, Y JOSÉ MANUEL IVIAÍLLO FERNÁNDEZ

el Gravetiense parece desarrollarse unánimemente en

una fase de severo enfriamiento, con los mínimos

relativos de frecuencia de pólenes arbóreos de todo el

período.

Concluyendo con esta somera exposición, podemos referirnos a los análisis sedimentolôgicos. En

este área, el estado de la cuestión a trazar resulta aún

más pobre, puesto que no resulta frecuente que se realicen revisiones analíticas de la Sedimentología de

yacimientos con excavaciones antiguas, a diferencia

de lo que sucede con la Palinología. De este modo,

sólo contamos con aquellos análisis desarrollados

durante la excavación o el estudio original del correspondiente depósito, en La Riera, El Pendo, Cueva

Morín, Rascaño, Amalda, Labeko Koba, Lezetxiki y

Gatzarria, con aportaciones consignadas bibliográficamente en los epígrafes de Areso, Aranzasti, Olaskoaga y Uriz (1984, 1990), Areso y Uriz (2000),

Butzer (1971, 1973, 1980), Hoyos y .Laville (1982),

Kornprobst y Rat (1967), Laville y Hoyos (1981,

1994), Lévêque (1966) y Thibault (1970). Las dos

secuencias originalmente más completas (El Pendo y

Cueva Morin) fueron inicialmente estudiadas por

Butzer (1971, 1973, 1980), que en citas posteriores

enmienda muchos de los aspectos ambientales por él

mismo avanzados. Para terminar de completar la distorsión de la peŕcepción del problema, en sendos artículos (Hoyos y Laville 1982; Laville y Hoyos 1994)

se revisan ambas secuencias, modificando notablemente las impresiones de Butzer. Análisis más

recientes, como los elaborados para Labeko Koba

(Areso y Uriz 2000), permiten ir estableciendo un

cuadro de ámbito cantábrico en el que prima la alternancia de periodos frescos y atemperados, en un rango cronológico ligeramente más amplio que el que

propone la última visión obtenida desde la Palinología (ver más arriba).

A la vista de esta situación, los datos que se puedan presentar tienen un rango exclusivamente individual. Como afirman Laville y Hoyos en un trabajo de 1983, publicado más recientemente (1994,

209): «...Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, creemos que no puede establecerse por el

momento ninguna secuencia clirncítico-cronológica

para el período aurifñaco-perigordiense en el Can.tábrico». En este tema en particular, cabe esperar

que el avance de las investigaciones de campo, y la

entrada en la bibliografía de los análisis de La Viña,

Aitzbitarte III, Antoliñako Koba, Sopeña, Esquilleu

o La Güelga, entre otros, vayan completando una

verdadera secuencia regional de referencia que pueda ser contrastada con la estipulada por Laville

(1973 en origen, publicado en 1975) para el área del

Périgord.

3. LA TRANSICIÓN PALEOLÍTICO MEDIO/

SUPERIOR EN EL CANTÁBRICO

Como consecuencia de muchos de los factores

planteados hasta aquí, si se nos permite parafrasear a

Breuil en uno de sus artículos clásicos de la llamada

Batalla Auriñaciense, "...por- todas partes, la realidad

resulta mucho rnás compleja de lo que un primer vistazo habría hecho suponer". Las circunstancias historiográficas de la investigación y otras analíticas,

supuestamente más objetivas, como la Geocronología

o las disciplinas paleoambientales, nos han trazado

un panorama difícil de simplificar, que se hará aún

más intrincado a medida que superpongamos los restantes factores incluidos en esta exposición.

3.1. Valoración de la validez del marco empleado

Del mismo modo que hemos intentado acotar la

cronología a exponer, debemos de esbozar —y argumentar— un marco geográfico a estudiar, tanto desde

la perspectiva teórica del modelo regional empleado, como de los límites a fijar para el mismo. El

modelo de región que viene siendo aplicado de

modo sistemático en los estudios prehistôricos para

el medio cantábrico es el de una región "natural"

conformada como corredor. Con frecuencia, se recurre incluso a la expresión "corredor cantábrico" o

"Cornisa Cantábrica" para referirnos a una banda

geográfica alargada (más de quinientos kilómetros)

y estrecha (no más de 40 kilómetros, hasta la divisoria de aguas), orientada de oeste a este y bien acotada por el norte (mar Cantábrico) y sur (Cordillera

Cantábrica). Más difusos resultan los límites occidental y oriental, como puede comprobarse en cualquier síntesis que se consulte, puesto que la Cornisa

Cantábrica se considera como una región "natural"

y ello comporta cierta dificultad para establecer

fronteras netas de acuerdo a diferentes criterios geográficos (Arrizabalaga 2006). Con la intención de

superar el simple empleo de actuales divisiones

administrativas, se suele recurrir al cauce (o la cuenca) de diversos ríos (Eo o Nalón, por el extremo

occidental, Bidasoa o Adour, por el oriental) para

delimitar el medio cantábrico. Como consecuencia

de lo cual, los territorios de Galicia y del País Vasco continental se incluirán ocasionalmente en las

síntesis de Prehistoria cantábrica. Este desbordamiento geográfico del Cantábrico irá más lejos,

puesto que, por dos motivos distintos (la acentuada

continentalidad del conjunto de Galicia y las bajas

altitudes a las que resulta viable traspasar la divisoria de aguas en el País Vasco en dirección al Valle

del Ebro), el cierre del Cantábrico hacia territorios

más meridionales sólo resulta neto en los actuales

territorios de Asturias y Cantabria occidental.

KOBIE (Serie Anejos n.° 8), año 2004, Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica

LA TRANSICIÓN AL PALEOLÍTICO SUPERIOR Y LA EVOLUCIÓN DE LOS CONTEXTOS AURIÑACIENSES (50.000-27.000 BP)

La información que venimos obteniendo desde

diferentes registros para el inicio del Paleolítico superior (Arrizabalaga et al., en prensa) denuncia las dificultades existentes para fijar tales límites en el Cantábrico. Realmente, consideramos muy probable que

esta visión restrictiva del modelo regional sólo sea

válida para aquella porción del Cantábrico (Asturias y

sector occidental y central de Cantabria) en la que

existe una verdadera frontera altitudinal, con cotas

casi insalvables durante el Pleistoceno, que da paso

además a una altiplanicie de una altitud media significativa (en torno a 900 m). Por contra, tanto en su

extremo occidental, como, sobre todo, oriental (la

Depresión Vasco-Cantábrica), resulta difícil de mantener un modelo de región cerrada y el propio registro

arqueológico nos indica reiteradamente que existían

movimientos de población con respecto a las regiones

vecinas. Si bien la falta de cavidades en el entorno

occidental de Asturias y Galicia (motivada por el sustrato geológico local) propicia una visión sesgada de

la ecumene paleolítica y puede dar la impresión (errónea) de la existencia de una frontera, en el extremo

oriental del Cantábrico asistimos a un auténtico desbordamiento del mapa de dispersión de hallazgos

(sobre todo hacia Navarra), incrementada por la documentación de que las fuentes de aprovisionamiento de

buena parte del sílex empleado en Bizkaia o Gipuzkoa

se ubiquen en el territorio actual de Alava y Navarra.

Los testimonios de Paleolítico medio o superior (y del

Auriñaciense) en otros puntos más bajos del Valle del

Ebro certifican, de modo progresivo, que ni los Pirineos, ni mucho menos los llamados Montes Vascos,

han representado una auténtica frontera. En este sentido, a lo largo de la siguiente exposición se harán, ocasionalmente, menciones a otros yacimientos ubicados

en estos territorios. E igualmente, nos permitimos

cuestionar la validez del modelo regional cantábrico,

al menos como único paradigma válido para el conjunto del Paleolítico superior en el norte peninsular.

3.2. El protagonista humano del proceso. Los fósiles humanos en la región

La presencia de restos antropológicos dentro de

los niveles arqueológicos (de por sí, controvertida),

plantea una problemática especial para el período

estudiado en este trabajo. Desde el mismo hallazgo

de un esqueleto de Homo sapiens neanderthalensis

en un contexto de industrias castelperronienses en

Saint-Césaire se ha alterado el cuadro evolutivo que

venía siendo tradicionalmente admitido. Ésta partía

de la simplificación pedagógica que suponía la simultánea sustitución del Paleolítico medio por el Paleolítico superior y del Neanderthal por el Hombre

Moderno (nuevas poblaciones, nueva cultura). El

problema resulta especialmente conflictivo durante

153

las primeras fases del Paleolítico superior, debido a la

ya comentada penuria de datos fiables que afecta a

esta época. Como quiera que no es éste el lugar más

oportuno para detallar el desarrollo de tal polémica,

podemos remitirnos a una síntesis correcta del tema,

aunque un poco antigua para el ritmo de renovación

de las corrientes interpretativas en Antropología Física (Montes 1988, 83-85).

Por lo que respecta al tema aquí presentado, puede tener una especial relevancia el que se presente un

catálogo actualizado de los restos disponibles para el

ámbito de esta reflexión (sin que se dicte, frecuentemente, un claro diagnóstico filético), con el fin de que

se refleje, también en nuestro entorno, la escasez de

evidencias para el período de tránsito entre el Paleolítico medio y el Paleolítico superior inicial (Basabe

1982; de la Rúa 1990 y 1992, entre otros):

• En la Cueva del Forno o del Conde, una reciente revisión de las colecciones antiguas ha permitido

descubrir una mandíbula humana de caracteres arcaicos pero que parece, finalmente, corresponder a un

humano de tipo moderno. Así mismo, nuevas excavaciones (Arbizu et al. 2005) han entregado diversos

materiales antropológicos inéditos.

• También en Asturias, el excelente lote de 650

restos humanos, correspondiente a un mínimo de 5

individuos, recuperado en la Cueva del Sidrón, datado por diferentes métodos geocronológicos (C 14,

Racemización de aminoacidos y ESR), parece corresponder a individuos neanderthales del período de

transición hacia el Paleolítico superior, con una edad

media de entre 41.000 y 39.000 años BP (Fortea et al.

2003).

• Una hemimandíbula infantil con caracteres

arcaicos y un molar adulto, en el nivel 18 de El Castillo (Auriñaciense antiguo) provenientes de la antigua excavación de Breuil, Obermaier y Alcalde del

Río (Garralda et al 1992) y un lote más amplio, aún

inédito, recuperado de las recientes campañas de

Cabrera y Bernaldo de Quirós (Cabrera et al.

2004.).

• Una bóveda craneana muy incompleta y en

paradero desconocido en Camargo (Revilla de

Camargo, Cantabria; también atribuida al Auriñaciense).

• Tres supuestas inhumaciones en el nivel 8 de

Cueva Morín (Auriñaciense arcaico). Según unos

complicados procesos químicos de conservación de

las estructuras (Madariaga 1973), se habrían preservado los moldes de los cuerpos, pero ni uno sólo de

sus restos óseos o dentarios.

• Un canino infantil localizado dentro del nivel

XI de la cueva de Esquilleu, que podría clasificarse

como neanderthal (Baena et al 2000).

KOBIE (Serie Anejos n.° 8). año 2004. Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica

154

VICTORIA CABRERA VALDÉS, ALVARO ARRIZABALAGA VALBUENA,

FEDERICO BERNALDO DE QUIRÓS GUIDOTTI, Y JOSÉ MANUEL MAÍLLO FERNANDEZ

• Con grandes dudas, un cráneo de varón adulto

encontrado durante los trabajos de acondicionamiento de la entrada de la cueva de Santián, carente de

contexto (González Sainz y González Morales 1986),

ha sido atribuido al Auriñaciense según la supuesta

datación de las figuras pintadas en la cavidad.

• En Isturitz, varios lotes de restos humanos (de

la Rúa 1990): Isturitz 5 (hemimandíbula y falange

proximal de un adulto) del Auriñaciense; Isturitz 6a

(restos de uno o dos varones adultos) y 6b (restos de

un mínimo de cuatro adultos) del Gravetiense; Isturitz 7a (al menos dos adultos y un juvenil) y 7b (cuatro o cinco individuos) del Auriñaciense final. Según

Saint-Périer (Saint-Périer y Saint-Périer 1952), que

recoge observaciones de Vallois, un maxilar inferior

del lote 6 presenta rasgos arcaicos, que recuerdan al

neanderthal. Por último, en el conjunto 6 se ha descrito recientemente una rama mandibular masculina con

signos de abrasión (Buisson y Gambier 1991).

• Un molar humano en el nivel Cbci-Cbf de

Gatzarria (Auriñaciense antiguo) (Sáenz de Buruaga

1991).

• A juzgar por la reconstrucción estratigráfica del

depósito de Lezetxiki (incluso atendiendo simplemente a los cortes estratigráticos originariamente presentados) y a la excavación de uno de nosotros, al

menos una de las piezas dentarias presentadas corresponde al nivel III, y no al IV. Seria, por tanto, un

material adscrito al Auriñaciense, y no al Musteriense, como se describió en principio. La consideración

de que se trataba de restos humanos de neanderthales

pudo tener bastante que ver con la adjudicación posterior de ambas piezas dentarias al nivel IV.

• En Axlor (Dima, Vizcaya), cinco piezas dentarias y un pequeño fragmento de maxilar neanderthales fueron recuperadas durante la excavación clásica

en el nivel III (Basabe 1973; Ríos 2004).

• En la cueva de Arrillor existe una nueva pieza

dentaria atribuida a un neanderthal dentro de un nivel

con industria musteriense (Bermúdez y Sáenz de

Buruaga 1999).

Considerando el volumen de información que

aportan las distintas porciones anatómicas (las piezas

dentarias son muy poco elocuentes), el hecho de que

vari as de las evidencias no puedan consultarse o sean

de procedencia dudosa y que las estructuras de Cueva Morín no proporcionen datos antropométricos,

podemos constatar, también en nuestro ámbito regional, el vacío de documentación que afecta al SW de

Europa para el tránsito Paleolítico medio/Paleolítico

superior (Gambier 1992, 1993), con las únicas excepciones de Isturitz y, sobre todo, Sidrón.

Resumiendo este apartado, podríamos señalar que

el corpus de restos antropológicos recuperados y dis-

ponibles en nuestro ámbito geográfico y cronológico

es muy reducido (más aún en los momentos iniciales

del Paleolítico superior). Demasiado restringido para

evaluar en términos antropológicos las características

de los pobladores de la región. Excepción hecha de

los restos de Cueva Morín (aceptando la lectura que

González Echegaray y Freeman hacen de esta estructura), no existen evidencias directas de prácticas

rituales vinculadas a los restos humanos, ni siquiera

de que la presencia de éstos en niveles arqueológicos

guarde relación con la inhumación intencionada de

los cadáveres.

Finalmente, no podemos perder de vista el hecho

de que los restos antropológicos pertenecen a los protagonistas de nuestras preocupaciones, a los autores

de nuestros artefactos y a los cazadores que cobraron

las piezas cuyos restos analizamos con tanto detenimiento. Su propia presencia en los mismos niveles

arqueológicos supone una llamada de atención de la

realidad frente a un amplio corpus de teorías, supuestamente explicativas de su presencia ahí, no sólo en el

aspecto ritual, y antropológico, sino también apelando a supuestos flujos de «migración» y/o «difusión»

de elementos. Dos trabajos de Clark (Clark 1992a,

1992b, este último en particular) analizan desde una

perspectiva epistemológica la naturaleza del problema, en particular en lo que se refiere al Paleolítico