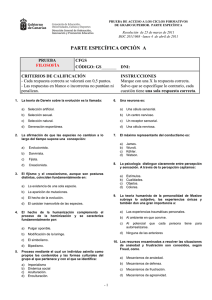

TEORÍA Y PRÁCTICA POLÍ

Anuncio