Descargar - Esclavas del Divino Corazón

Anuncio

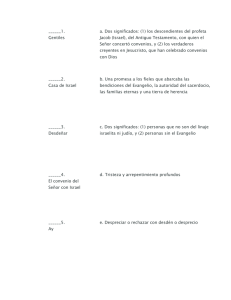

RETIRO de CUARESMA1 I. ¡Vamos hacia el Padre! 1. Los caminos de la inquietud personal: “Me levantaré e iré a mi Padre” (Lc 15, 18). Existen muchos modos de rechazar al Padre y el camino hacia él. El más común (y el más escondido en el inconsciente) es el de rechazar la muerte. Y sin embargo todos, sin distinción, estamos caminando en un viaje breve o largo, que inexorablemente nos llevará hacia ella. Vivir es también convivir con la idea de que todo, tarde o temprano, terminará. Hay quien se consuela pensando que cuando venga la muerte ya no existiremos más y que mientras existimos ella no existe. Pero se trata de un consuelo frágil. En realidad, la muerte está en cada instante de nuestra vida, está en la forma de la pregunta: ¿qué será de mí después de la muerte? ¿Qué sentido tiene para mí la vida? ¿Adónde voy con todo el peso de mis esfuerzos, de mis penas, de mis pobres consolaciones? En tales preguntas, la muerte aparece como un desafío radical al pensamiento humano, un desafío del cual nace una reflexión seria. Es como un centinela que hace guardia al misterio. Es como la roca dura que nos impide profundizar desde la superficialidad. Es una señal a la cual no se puede eludir y que nos obliga a buscar una meta por la cual valga la pena vivir. Es “la última frontera” (E. Montale) de la cual nos viene, como en contragolpe, la necesidad de luchar contra el aparente triunfo de la muerte y una exigencia profunda de buscar el sentido de la vida, de justificar el cansancio de cada día. 1 Extracto de la carta pastoral: “ME LEVANTARÉ E IRÉ A MI PADRE”. Retorno al Padre de todos. 1998-1999 Cardenal MARTINI, arzobispo de Milán Pienso que algunos, leyendo estas palabras, estarán tentados de refutarlas: ¿por qué comenzar con un argumento tan serio y tan poco lleno de esperanza de las Escrituras? Y sin embargo no he hecho otra cosa que remitirme a la narración de Jesús en la parábola de los dos hijos. Es, cuando el menor, que ha querido irse de casa y ha despilfarrado sus bienes, se encuentra tocando fondo (“habría querido saciarse con las bellotas que comían los cerdos; pero nadie se las daba” Lc 15, 16) y entonces, casi de contragolpe, recuerda que existe una casa del padre, donde aún los siervos tienen vida, dignidad y “pan en abundancia” (Lc 15, 17). La experiencia de la miseria le consiente mirar de frente el camino de la muerte que está recorriendo y rebelarse. Cuando nos sentimos solos, cuando nadie parece querernos más y nosotros mismos tenemos razones para despreciarnos o estar desilusionados de nosotros, cuando la perspectiva de la muerte o de una pérdida grave nos espanta y nos arroja a la depresión, he aquí que, desde lo profundo del corazón emerge el presentimiento y la nostalgia de un Otro que nos puede acoger y hacernos sentir amados, más allá de todo y no obstante todo. El Padre es en este sentido, -si se quiere un sentido todavía laico y mundano-, la imagen de alguien a quien confiarnos sin reservas, el puerto donde hacer reposar nuestros cansancios, seguros de no ser rechazados. Su figura tiene al mismo tiempo, características paternas y maternas: se puede hablar del Padre en cuyos brazos se está seguro, como de la Madre a quien anclar la vida proveniente de ella. Es, por lo tanto una evocación del origen, del seno materno, de la patria, de la casa, del hogar, del corazón al cual remitimos todo lo que tenemos, del rostro al cual miramos sin temor. La necesidad del Padre es por lo tanto equiparable a la necesidad de una referencia y de un refugio paterno y materno y puede ser expresado indiferentemente con metáforas masculinas y femeninas. Bajo esta luz, la parábola del hijo pródigo “Me levantaré e iré a mi padre” expresa la exigencia de un origen en el cual reconocerse, de una compañía en la cual sentirse amados y perdonados, de una meta hacia la cual tender. La angustia radical de estar destinados a la muerte, casi “lanzados” hacia ella y la nostalgia del Padre-Madre a quien gritar para que nos salve, son dos aspectos de un mismo proceso que se cumple en nuestro corazón, aun cuando no asuma tintes dramáticos, presente también en las pequeñas esperanzas y ansiedades de cada día. En cuanto todos estamos marcados más o menos por la angustia, todos somos peregrinos hacia el Padre, habitados por la nostalgia de la casa materna y paterna, en la cual reencontrarnos con la certeza de ser comprendidos y acogidos. El Padre-Madre del cual hablamos aquí es metáfora del Otro misterioso y último, a quien nos confiamos sin miedo, en la certeza de ser acogidos, purificados, perdonados. Este reflejo del rostro de un Padre-Madre capaz de amarnos sin reservas ha sido vivido por muchos de nosotros en experiencias felices de relaciones paternas y maternas. Y aún, quien ha tenido sólo en parte estas experiencias, quien ha tenido sobre todo experiencias negativas, tiene en el corazón, quizá todavía más fuertemente, la nostalgia del totalmente Otro a quien abandonarse. Este Otro que se ofrece a todos como Padre-Madre en el amor, como “Tú” de misericordia y fidelidad, es aquel que nos ha sido revelado en Jesucristo. No es una pura aspiración, un auspicio, un vano suspiro interior: es una realidad que nos ha sido manifestada, en la cual podemos apoyarnos como en una roca que no cede, como en unos brazos que nos estrechan, como a un corazón que palpita por nosotros. Es ciertamente legítimo llevar al encuentro con la Palabra reveladora de Dios nuestras angustias, debilidades y miedos, con el peso de una esperanza humana y en la expectativa de un Otro que todo esto comporta. La revelación de Dios Padre se cruza con nuestras ansias y expectativas; pero no deriva de ellas, está primero que ellas, tiene su verdad histórica incontestable. Providencialmente nos sale al encuentro y da sentido a aquel retorno, a aquel redescubrimiento del Padre que es el camino de todo hombre y mujer sobre la tierra. 2. La vida como un peregrinar hacia el Padre. ¿Cómo facilitar la percepción del Espíritu? ¿Cómo redescubrir el rostro del Padre, como rostro verdadero y atrayente? ¿Cómo restituir a nuestra época el gusto por la referencia última, misteriosa y amorosa, regazo originario en el cual moverse y obrar capaz de dar sentido a la vida? Allí donde el hombre se encierra en sí mismo o pretende abrazar al mundo entero en el pequeño horizonte de sus proyectos, triunfan la angustia, el no-sentido, la soledad. Allí donde la persona acepta buscar y abrirse a un horizonte más grande, la figura de un Padre nos sale al encuentro y nos llama. Estamos por lo tanto invitados a mirar la vida y la historia como un peregrinar hacia el Padre: no se vive para la muerte, sino para la vida, y este arribo final está ligado a Alguien que nos sale al encuentro y nos garantiza nuestro porvenir como un pacto de alianza con Él. Donde nos abrimos al Otro, que nos visita y nos hace salir de nuestros temores y de nuestros egoísmos para vivir para los otros y con ellos, nacen pactos de paz, encuentros nuevos, diálogos antes tenidos por imposibles. La existencia es camino hacia la tierra prometida, que nos sale al encuentro como el Misterio santo al cual nos confiamos y por el cual nos dejamos atrapar y salvar. Es necesario volver al Padre que nos hace libres y nos llama a la libertad, a aquella figura que nos invita a ser nosotros mismos, a construir con responsabilidad nuestro provenir y que lo edifica con nosotros. Se trata, en fin, de pensar al Padre según la imagen que nos da la parábola de la misericordia: respetuoso de la libertad del hijo menor hasta sufrir por amor y por espera; esperanzado en el retorno del mismo hijo y feliz por este retorno suspirado y deseado, sin con todo haberse inmiscuido son embargo en sus decisiones; pronto al perdón y a la vida nueva sin recriminaciones o lamentos. “Me levantaré e iré a mi Padre”: es sobre esta decisión de hacernos peregrinos y de ir al encuentro del abrazo del “Otro” que te recibe, donde se juega el camino de liberación de nuestra vida y la superación de la crisis del secularismo. Levantarse, ir hacia quiere decir no dejarse atrapar por la nostalgia de un pasado existente sólo en nuestra mente, ni por la seducción de un presente donde permanecer anclados en nuestras pequeñas seguridades o en el lamento de nuestros fracasos. Levantarse, ir hacia quiere decir aceptar estar siempre en búsqueda, a la escucha del Otro, dispuestos ir hacia el encuentro que nos sorprende y cambia, deseosos finalmente de “obedecer” de modo adulto. (Cfr. Mt 21, 2831 -la parábola de los dos hijos-). Levantarse, ir hacia quiere decir recomenzar a vivir de esperanzas, en la esperanza. “Somos unos pobres mendigos, ésta es la verdad”: esta frase -atribuida a LUTERO agonizante- es no sólo la confesión honesta del límite experimentado, sino también la declaración de un proyecto de vida que busca fuera de sí, en el Otro, en el Padre-Madre, en el amor el sentido de la vida y de la historia. Caminamos entonces hacia el Padre para escuchar la Palabra en la cual Él mismo nos ha revelado. II. Escuchemos la revelación del Padre 3. El Padre de Israel La parábola del retorno del Hijo de Lc 15 nos presenta un rostro de Dios que está en profunda continuidad con el Dios de la fe de Israel. El motivo del “retorno” es aquel que subyace en la palabra hebrea shuv, que expresa justamente la “conversión”, el cambio del corazón y de la vida, con la imagen de “volver”, rehacer al revés un camino equivocado. El padre de la parábola recoge en sí las características más originales del Dios de la fe hebrea: es humilde, porque respeta las decisiones del hijo aún a costa del propio dolor. El Dios de Israel ama tanto a su pueblo y respeta sus elecciones hasta achicarse para dar espacio a la libertad de su criatura amada. La humildad divina se une al sufrimiento de amor de este padre: también el Dios de la promesa no permanece jamás indiferente frente a los comportamientos de su pueblo y sufre por su infidelidad. Su amor no está sólo expresado por la palabra hesed, que significa amor fuerte, tenaz, fiel en las pruebas, sino también por la palabra rachamim, que significa amor materno, visceral hacia sus propios hijos. “Sión ha dicho: El Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Se olvida acaso una mujer de su niño, de modo de no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Aunque si esta mujer se olvidase, yo en cambio no me olvidaré jamás de ti. Yo te he dibujado en las palmas de mis manos” (Is 49, 14-16). Releyendo la parábola parece casi releer entre líneas que el retorno del hijo es de algún modo “necesario” para que el padre sea tal. ¿Cómo podría vivir sin el hijo, él que pasa todo el día oteando el horizonte para estar pronto a salir al encuentro de aquel que vuelve (Lc 15, 20)? De todos modos el amor de Dios es para nosotros tan grande que Él ha escogido no ser más él mismo sino con nosotros: el nombre que Dios se ha atribuido es siempre “Dios-con-nosotros” (Mt 1, 23; Ap 21, 3). El Padre de Israel es también Madre: es el Otro en quien se puede confiar absolutamente, el Dios fiel a la promesa de amor, la roca sobre la cual edificar la vida sabiendo que no quedaremos defraudados Este Padre humilde, compasivo, capaz de sufrimiento por amor, es también rico en esperanza y generoso en el perdón: él espera en la ventana el retorno del hijo y no duda en salir al encuentro de todos y de sus dos hijos, para acogerlos en la fiesta de su amor. Un Padre que sale de sí, se proyecta hacia su creatura, se hace peregrino y mendigo del amor. Cuando el hijo mayor, enojado, rehúsa tomar parte en el banquete, “el padre entonces salió a rogarle” (Lc 15, 28). Un hombre que participa en la historia de sus hijos con una pasión que es tan respetuosa como auténtica y profunda, es un Padre que hace libres y quiere hacer participar a todos de la fiesta. Su alegría es debida al hecho de que este hijo “que estaba muerto, ha vuelto a la vida”, o sea, se ha reencontrado a sí mismo y ha reencontrado la verdad de su existencia, “estaba perdido y ha sido encontrado”, es decir, ha vuelto a la casa paterna. Así el Dios de Israel ama a su pueblo elegido: lo ama con un amor apasionado, que lo hace partícipe de sus alegrías y de sus dolores, y lo hace desear ante todo el bien de amado, que es también, subordinadamente, la fiesta de su corazón de padre. “Mi pueblo es duro para convertirse: llamado a mirar hacia lo alto, ninguno puede aguantar la mirada. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín, como entregarte a otros, Israel?... Mi corazón se conmueve dentro de mí, en lo íntimo tiemblo de compasión” (Os 11, 7-8). ¿Qué nos dice todo esto? Ante todo, para nosotros los cristianos el primer espejo en donde aprender a leer el verdadero rostro del Padre es la Biblia de los hebreos, ésa que nuestra Iglesia ha recibido con humildad y gratitud como su primer libro sagrado. Rezando y meditando con la Biblia caminaremos hacia el Padre de todos. También nos dice que somos llamados por Jesucristo a contemplar en este Padre de Israel a su Padre, el Padre de toda la humanidad, a aquel que nos quiere hijos en el Hijo. 4. Abbá: el Padre de Jesús. Existe entre la fe de Israel y lo que Jesús nos revela del Padre una diferencia decisiva: que él, el Nazareno, es el Hijo eterno, que nos hace una sola cosa con él y nos enseña a ser hijos. Ninguno puede en verdad ser “hijo” si no en él. Todo “rechazo del Padre” no será superado plenamente sino encontrándolo a él. Jesús, en efecto, nos ha hecho partícipes de su misma condición filial: por esto nos pone en nuestra boca el Padre nuestro, la oración de los hijos, y nos da su Espíritu que grita en nosotros la palabra que más que cualquier otra expresa el amor filial: ¡Abbá, Padre! (Rm 8, 15 y Gal 4, 6). La percepción que el cristiano tiene del misterio del Padre no es expresable en palabras, se apoya en la percepción que de Él tiene Jesucristo como Hijo, y es confiada a la gracia del Espíritu Santo. Este misterio del Padre va, por lo tanto, más allá de todo pensamiento y concepto, no puede ser contenido en palabras, está siempre “más allá”. Todo lo que nos ha sido dado captar parte siempre de la palabra de Jesús: ¡Abbá! Jesús pronuncia esta palabra también en su agonía, mientras está próxima la suprema entrega de sí que hará en la hora de la cruz: “Llegaron a un huerto llamado Getsemaní, y él dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo oro”. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir miedo y angustia. Jesús les dijo: “Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y vigilen”. Después, yendo más adelante, se postró en tierra y oraba que, si fuese posible, pasase esta hora. Y decía “¡Abbá, Padre! ¡Todo te es posible, aleja de mí este cáliz! Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya” (Mc 14, 32-36). En su dolorosísima agonía Jesús nos enseña a ser hijos: lo hace ante todo asumiendo sobre sí la angustia que el corazón experimenta ante la muerte. Jesús no dirige esta angustia contra el Padre, como haciéndolo culpable de haberle dado aquella vida que ahora se precipita hacia el abismo. El Padre no es la contraparte hacia quien lanzar el rencor del rechazo; es en cambio, el confidente a quien dirigir la extrema invocación, confiando sin reservas en su designio, por más oscuro y misterioso que sea. La palabra de la confianza y de la ternura, el apelativo de “Abbá” que en hebreo expresaba en el lenguaje cotidiano una relación de confianza con el propio padre terreno, es ahora la expresión de la experiencia filial que Jesús vive y de la cual nos hace partícipes más allá de cualquier posibilidad nuestra. Él se confía a Dios aún en la hora del aparente abandono por parte de Dios: entrega su alma en las manos del Padre aún en el momento en el cual la oscuridad cubre toda la tierra y el velo del templo se desgarrará por el medio: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46). El hecho de que tales palabras sean una cita del Salmo 31, 6 evidencia una vez más la continui- dad entre la figura del Padre a quien Jesús se dirige y el Padre de la fe de Israel, pero al mismo tiempo el hecho de ser pronunciadas por él, el Hijo único hecho hombre, les da un sabor y una potencia nuevos. Gracias al Hijo también nosotros podemos hacer nuestras aquellas palabras y transformar la angustia en abandono, el rechazo en confianza liberadora. Jesús ha habitado en la oscuridad de la angustia y en lo tenebroso de la muerte para que nosotros pudiésemos vivir la vida y la muerte en el abandono al Dios fiel. El Padre que parece abandonarnos como lo ha hecho con su Hijo –“¿Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado?” (Mc 15, 34)- acoge en realidad nuestro abandono, como ha acogido aquel del Crucificado muriente, entregado por nosotros. La buena nueva que la Cruz anuncia es que el Hijo ha compartido hasta el fondo nuestra condición de seres mortales, débiles, angustiados y que ahora somos hijos en el Hijo, que tenemos un Padre que está en el cielo y que no deja nunca de amar con ternura fiel a sus hijos peregrinos hacia Él. El descubrimiento práctico de Dios como Padre se produce, por lo tanto, para nosotros en Jesucristo: sólo él nos lo revela en plenitud. Tal descubrimiento nos lleva a pensar y a sentir a Dios no sólo como altísimo dominador y Señor sino a la vez como acogedor benévolo, atento a cada pequeñísimo paso mío, accesible, providente, perdonador. La mención Padre no quita, en efecto, el sentido de los otros nombres como Dios y Señor con todo lo que estos nombres significan de poder creador, de fundamento primero y fin último de todo; más bien da a estos atributos la connotación de benevolencia, ternura, perdón, perseverancia en el amor etc. 5. Con los pobres El Padre de Jesús es el Padre de los pobres: lo es no sólo porque Jesús ha querido ser pobre y ha declarado: “felices los pobres, porque de ellos es el Reino de los cielos” (Mt 5, 3), sino también porque sólo quien es pobre de corazón puede abrirse a la entrega incondicional de sí mismo a Dios. Ciertamente, la pobreza no es de por sí condición suficiente para encontrar a Dios como Padre: sobre todo cuando es carencia de bienes necesarios, materiales o espirituales, la pobreza puede inducir a la desesperación y a la rebelión contra el Padre. Este tipo de pobreza -que sería más justo llamarla “miseria”- está contra la voluntad del Padre que da de comer a los pájaros del cielo y viste los lirios del campo y quiere que a ninguna de sus criaturas le falte lo necesario (Mt 6, 25 ss). La relación del discípulo con el Padre exige una doble actitud frente a la pobreza. Por una parte, la pobreza del corazón como apertura y abandono a la providencia del Padre es necesaria para una auténtica experiencia del amor misericordioso del Dios de Jesús. Por la otra, el discípulo deberá hacer de todo para que la pobreza como miseria no ofenda la imagen del Padre en ninguno de sus hijos. El retorno al Padre implica por lo tanto, con la conversión del corazón, un serio y perseverante compromiso de los creyentes en Él para crear las condiciones de dignidad para todos, de modo que a nadie falte el conjunto de condiciones mínimas para reconocer y adorar al Padre en espíritu y en verdad. La opción preferencial por los últimos, que muchas veces la Iglesia de nuestro tiempo ha profesado en diversos contextos, no es una distracción respecto a lo único necesario, que es la gloria del Padre; es más bien una forma de la realización histórica de la incondicional obediencia a Dios como Padre de todos. En este sentido se comprende la urgencia para los cristianos de denunciar situaciones en las cuales la dignidad de la persona humana es ultrajada y ofendida a causa de la injusticia y de la miseria o de pretensiones que aparecen irrealizables en lo concreto de la vida de los pobres. Es la invitación hecha por el Papa en la Tertio Millenio Adveniente, de reflexionar sobre una “consistente reducción”, sino de la “total condonación”, de la deuda externa de los países más pobres, “que pesa sobre el des- tino de muchas naciones” (TMA, n.15). Pero no es sólo en las relaciones internacionales que el retorno al Padre compromete a los creyentes a hacerse promotores de justicia y promoción humana: hay una realidad cotidiana de relaciones que hay que tener presente y donde debe mirarse a los otros como hijos del mismo Padre, hermanos en la humanidad y en la gracia. Quisiera referirme en particular a la exigencia de superar lógicas de encerramiento egoísta, según las cuales se considera necesario defender los propios derechos contra las pretensiones de otros, más necesitados. La grandeza de una civilización se mide también por su capacidad de acogida y del compartir los propios recursos con quienes tienen necesidad de ellos. La acogida de los inmigrantes, dando por supuesto importancia a una debida vigilancia y respeto a las leyes, es una de las formas de reconocimiento de la igual dignidad humana frente al único Padre, como lo es la solidaridad hacia los más débiles y los más olvidados de nuestra compleja sociedad. El rechazo de clausuras selectivas y de actitudes discriminatorias es igualmente fruto del reconocimiento del Padre de todos: no se debe dudar en reconocer el peligro de un pecado profundo de egoísmo y de blasfemia contra Dios como Padre común en estas actitudes que van envenenando aquí y allá nuestra cultura. El reclamo al compromiso de caridad y de justicia, el llamado a superar todo sectarismo y todo racismo de cualquier signo, corresponden a la invocación del Padre nuestro que nos hace pedir que la voluntad del Padre se cumpla en la tierra, como en el cielo: Dios nos quiere a todos iguales en dignidad ante Él, hermanos en la variedad de las posibilidades y de los recursos, pero también en la participación común a lo que está destinado para todos. El Padre de los pobres nos hace mirar con amplitud de corazón las necesidades del otro e identificar en ellos -sobre todo en las necesidades de los más débiles- los derechos fundamentales de la persona humana que a nadie le es lícito dejar de lado o conculcar. La fraternidad cristiana es más que un sentimiento vago o una dimensión espiritual sin consecuencias ni relaciones históricas: como lo testimonia la escena de la primera comunidad cristiana en los Hechos de los Apóstoles, el anuncio de la buena nueva de Dios Padre funda una nueva praxis que supera las soledades y se esfuerza en limar los conflictos, para crear condiciones de dignidad y de desarrollo para todos según el designio de Dios. Algunas preguntas para la revisión de vida personal y comunitaria - ¿Qué imagen tengo de Dios Padre? ¿Confío totalmente en Él, poniendo en sus manos mis angustias y temores? - La prueba de lo que sientes o no de Dios como Padre, Padre tuyo y de todos: ¿puedes verificarla? ¿Das gracias por todo lo que te acontece? ¿Puedes dominar la angustia y las preocupaciones por las cosas que te incumben sin perder contacto con las situaciones reales? ¿Eres capaz de soportar una injusticia sin recriminar continuamente en tu corazón, justificándote y defendiéndote? ¿Eres capaz de decir “me abandono a la fidelidad de Dios ahora y siempre” Sal 52, 10...? - ¿Soy una creyente negligente o pensante? ¿Cómo escucho a la no creyente que está dentro de mí o a mi alrededor? ¿Respeto la búsqueda de quien no cree? ¿Lo estimulo con mi testimonio? - ¿Cómo vivo/vivimos la fraternidad que nace del reconocernos hijas del único Padre? en particular, ¿cómo acogemos a los más pobres y qué hacemos para expresar la solidaridad con ellos? ¿Qué atención hay en mí y en la comunidad por los pobres de la tierra, especialmente por las situaciones de dependencia, de violencia y de hambre? - ¿Cómo irradio con la palabra y la vida mi fe en Dios Padre? ¿Cómo sucede esto en nuestra comunidad? ¿Puedo decir a quien no conoce al Dios de Jesús: ven y ve?