Modelos de desarrollo económico

Anuncio

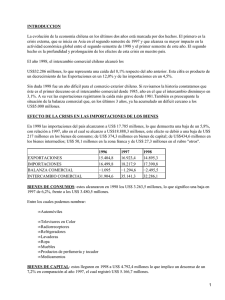

UNIVERSIDAD METROPOLITANA CASTRO CARAZO CURSO: MONEDA Y BANCA PROFESOR: ALUMNO: TRABAJO: DE INVESTIGACIÓN FECHA DE ENTREGA: 21 DE NOVIEMBRE 2003 INDICE Portada......................................................................................................1 Índice.........................................................................................................2 Introducción..............................................................................................3 DESARROLLO MODELOS DE DESARROLLO Modelo Agroexportador..........................................................................4 Modelo Sustitución de Importaciones....................................................7 Modelo de Promoción de Exportación.................................................12 Modelo de Inversión Extrajera Directa................................................14 Conclusiones............................................................................................16 Bibliografía..............................................................................................17 INTRODUCION El continuo cambio que se ha venido suscitando en el entorno comercial del país, resultado de los nuevos tratados y alianzas comerciales que se han producido, han generado en algunos casos problemas económicos−comerciales, obligando a estas a la búsqueda de nuevas técnicas de Modelos de Desarrollo o la redefinición de las ya existentes a fin de disminuir el Producto Interno Bruto (PIB) ante un incremento en las exportaciones para poder lograr un mejor bienestar social para el país. 1 El presente trabajo nos introduce en lo referente a los diferentes Modelos de Desarrollo que se han utilizado en la historia Costarricense, mediante aportes a los esfuerzos que las empresas tanto públicas como privadas realizan para la maximización de los recursos con que se cuentan y lograr ser competitivas dentro del mercado en que se desenvuelven. Para tal efecto se analizarán los diferentes Modelos de Desarrollo que se han originado a través de la historia y su impacto en Costa Rica. DESARROLLO • MODELO AGROEXPORTADOR Si comparamos a Costa Rica con la mayoría de los países latinoamericanos, podemos apreciar que nuestro país experimento una temprana incorporación al comercio internacional, y se origino la actividad exportadora desde el siglo pasado con la primera venta de café realizada, en 1832, a Chile. Aunque se habían efectuado negociaciones comerciales con madera, cuero, dulce y cacao, fue básicamente el café el único producto de exportación hasta 1879, año en que se realzaba la primera exportación de banano. Posteriormente, se destacan entre los productos tradicionales de exportación el azúcar, el cacao, y la carne de ganado vacuno, los cuales junto con el café y el banano, constituyeron el núcleo dinámico y moderno de la economía. Este modelo agroexportador domino en nuestro país hasta 1930, cuando empezó a debilitarse por las grandes fluctuaciones de precios internacionales de los productos mencionados. Sin embargo, aunque se menciona nuestra tradición exportadora, cabe destacar que hasta mediados del presente siglo el principal componente de la demando fue el mercado interno y la economía costarricense se caracterizo por ser de subsistencia, evolucionando lentamente hacia la producción de artículos de exportación, cuy renta proporcionaba las divisas necesarias para la importación de los bienes que requería el país. A finales de la década de los treinta y hasta 1945, el comercio internacional sufrió una gran crisis que se agravo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y enfrento el cierre paulatino de los mercados europeos, los cuales hasta el momento constituían nuestros principales compradores. Ante esta situación surgió el mercado norteamericano como una nueva opción de mercado para los productos costarricenses, el cual en poco tiempo se convirtió en nuestro principal socio comercial. Por otra parte, pocos años después de finalizado el conflicto bélico mundial, nuestro país enfrenta la Guerra Civil de 1948, donde surgió un nuevo sector social integrado por agricultores, empresarios e intelectuales, que al incorporarse en la actividad política, propicio la nacionalización bancaria y limito el poder del sector importador. Al final de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1955 ocurrió un auge extraordinario en los precios del as materias primas y productos agropecuarios, lo que condujo a incentivar la producción y exportación del café y banano. Esta situación genero mas ingresos que se invirtieron en cultivar mayores áreas. Surgieron políticas de comercio exterior vinculadas con las de estabilización monetaria, fiscal y de balanza de pagos, en pro del equilibrio económico. Se dieron leyes como la de divisas para la exportación, tratados de libre comercio y la Ley de Control de Transacciones Internacionales. Esta legislación pretendía organizar los intercambios, dispuso que los exportadores debían entregar al Estado las divisas por concepto de venta, al tipo de cambio oficial, e impuso recargos cambiarios a las importaciones. En cuanto al renglón de importación de bienes siempre fue creciente gracias a la 2 necesidad de abastecimiento de materias primas, equipo y artículos de consumo, dada la insuficiente industrialización de la que se disponía. En cuanto a las exportaciones, el país se especializo en la producción de bienes primarios hasta que los cambios en el contexto internacional, las bajas en los precios y la inestabilidad de la demanda modifico la política de fomento de exportación de bienes agrícolas por una de diversificación. Por ese entonces, el desempeño de la economía costarricense fue bastante exitoso, y logro una excelente combinación de crecimiento económico, estabilidad económica y política y reducción de la pobreza, ya que se dio un valioso mejoramiento en el nivel de vida de la población. Es importante mencionar que en ese periodo de posguerra se redujo la tasa de mortalidad infantil, aumento la expectativa de vida, y los niveles de educación, así como los salarios y el nivel de empleo, gracias al crecimiento económico, al amplio acceso externo y a un buen manejo institucional. Además, paralelo a este desarrollo económico, cabe resaltar la gran estabilidad política que disfruto el país, fortalecida por un manejo constante de los principios de solución pacifica de los conflictos, apertura al dialoga y debate publico. Aunque este ultimo punto muchas veces hizo mas lento el proceso de toma de decisiones de medidas importantes, logro un sentido de consenso nacional en cuanto al modelo de desarrollo económico. Todos estos factores conllevaron a una mayor acumulación de capital físico y humano y a un incremento de la productividad de los recursos disponibles, y se dio simultáneamente una expansión de la frontera agrícola y el comienzo del desarrollo industrial. • MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES A partir de ese momento la industria comenzó a ser importante y sobre todo a partir de 1959 con la integración al Mercado Común Centroamericano, evolucionando la economía costarricense del Modelo Agroexportador al Modelo de Sustitución de Importaciones, el cual se basaba en el Modelo Cepalino (CEPAL: (Comisión Económica Para América Latina) Este promovía una disminución de las importaciones de los países, y las sustituía con producción nacional, lo que permitía un desarrollo industrial, a la vez que una disminución en la salida de divisas. El Modela de Sustitución de Importaciones en nuestro país respondía a dos situaciones: la necesidad de un mercado más amplio, ya que el mercado interno de Costa Rica y, en general, de los países centroamericanos no le permitía un crecimiento sostenido a la producción nacional y, por otra parte, la dependencia de los bienes industriales importados. Raúl Prebisch, principal impulsador de este modelo, propugnaba por la necesidad de un cambio orientado a depender en menor medida de los bienes terminados de los países desarrollados mediante la inversión masiva en el área industrial. Así, para que estas industrias fueran eficientes en verdad, era necesario pensar en mercados amplios que abarcaran varios países o zonas geográficas. Como resultado de estas propuestas sé penso en crear una zona de integración entre los países vecinos. A raíz de esta situación se analizo la necesidad de establecer relaciones comerciales intra−centroamericanas y hacia el exterior, y se gesto la idea del Mercado Común. La decisión de ir hacia la integración de las cinco economías, se toma el 16 de junio de 1951 y el 10 de junio de 1958, se suscribió el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica. Este tratado fue ratificado por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en 1980 y por Costa Rica en 1962. Sin embargo, el esquema planteado ofrecía posibilidades de crecimiento muy limitadas y, por otra 3 parte, daba origen desequilibrios ocasionados por las oscilaciones de precios de nuestros productos en el mercado internacional, cuyo comportamiento siempre ha estado fuera del control del país. Además a causa de las limitaciones establecidas por la reducida capacidad adquisitiva de los consumidores y por el escaso dominio tecnológico, las nuevas actividades fueron fomentadas por media de políticas proteccionistas de la promulgación de todos los instrumentos jurídicos que conformaron el marco institucional de la integración económica centroamericana, dentro del cual destaca la Ley de Protección y Desarrollo Industrial. Dentro de una estructura arancelaria muy dispersa a los productores de bienes manufacturados de consumo final se les otorgo niveles elevados de protección efectiva, mientras que los incentivos correspondientes a la producción de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital fueron bajos incluso negativos. Esta estructura de la protección efectiva promovió un sector industrial cada vez más intensivo en insumos importados y de poco valor agregado nacional, conforme con las opciones fáciles de sustitución de importaciones se fueron agotando. Por la situación antes descrita, entre los años cincuenta y los sesenta, la participación relativa de las materias primas para el sector industrial en el total de las importaciones mas que se duplico, al pasar del 18 por ciento en 1957 al 43 por ciento en 1974. Esto también ocurrió con la participación en el total de las importaciones de los bienes de capital para la industria. De esta manera, el sector manufacturero se volvió muy vulnerable ante fluctuaciones en la capacidad para importar de la economía. Por otra parte, es preciso mencionar que en esta época se realizo un esfuerzo por promover las exportaciones no tradicionales a terceros mercados, sin resultados alentadores, porque la producción destinada al mercado interno estaba tan protegida que no incentivo a los industriales a buscar otros mercados. En termino generales, durante ese periodo, a pesar del comportamiento inestable de los productos tradicionales de exportación, la economía costarricense disfruta de una gran estabilidad de precios, una política de tasas de interés estables y relativamente bajas y una política cambiaría bastante rígida que mantuvo un tipo de cambio fijo y sobrevaluado, todo lo cual contribuyo a crear un entorno macroeconómico muy favorable para el desarrollo y funcionamiento de las actividades orientadas al mercado interno, dedicadas a la sustitución de importaciones, promovida por los altos aranceles. Ahora bien, el modelo de desarrollo adoptado durante la década del setenta, permitió crear nuevas fuentes de crecimiento para la producción y el empleo, y permitió el mejoramiento de la calificación de los recursos humanos, tanto en relación con la mano de obra como a la capacidad empresarial. No obstante, dicho modelo no logro atenuar el problema del sector externo. Al contrario, se caracterizo por establecer nuevas relaciones de dependencia del exterior que sistemáticamente generan un desequilibrio externo conforme aumenta la producción. Ello porque el componente importado de las actividades orientadas al mercado interno y a Centroamérica llega a exceder al ingreso de divisas obtenido por media de las exportaciones tradicionales y por los saldos en dólares, recibidos de la Cámara de Compensación Centroamérica. De conformidad con esta estructura productiva, la economía nacional no logro mantener una tasa de crecimiento superior al 3 ó 4 por ciento, sin que se registraran fuertes desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Por lo tanto, la vialidad del modelo estaba condicionada a la generación de ahorro externo nacional Además, a este cuello de botella del modelo económico debe agregarse el desequilibrio financiero del sector publico costarricense, con tendencias al crecimiento desmesurado, menoscabando las posibilidades de éxito. Por otra parte, a esta crisis interna debe sumarse la crisis internacional: crisis financiera de los años setenta, crisis petroleras de 1973−1974 y 1977−1978, deterioro de los términos de intercambio, deterioro 4 del sistema de pagos intraregional, proteccionismo creciente y crisis política. Ante esta situación, las autoridades nacionales procuraron buscar una nueva opción de desarrollo que se basara en la promoción de exportaciones, y no en la sustitución de importaciones, impulsando en primera instancia, un Plan Agroindustrial de Desarrollo, dentro del marco del concepto del Estado Empresario, que entre otras cosas busco industrializar los productos agrícolas para que así tuvieran mayor valor agregado, desarrollando un nuevo sector externo especializado básicamente en el sector industrial y en el de servicios de la economía. Sin embargo, se relego a un segundo plano el sector primario o agrícola, no se tomaron en cuenta las repercusiones que implicaría su transformación y no previo que el desarrollo deficiente de la industrial nacional dependiente de los insumos importados, no permitirían obtener resultados positivos de esta experiencia. Por otro lado, la industria alimentaría y de granos básicos no recibió en ese momento él estimulo necesario para su desarrollo y la actividad agroindustrial requirió de insumos extranjeros, por lo que aumento la salida de divisas y contribuyo el endeudamiento externo. Aunque hubo un año de bonanza cafetalera (1977), el mayor ingreso de divisas fue destinada para contrarrestar el desequilibrio externo, característico del modelo, y postergar la adopción de medidas correctivas al mismo, y registrar una de las peores crisis del sector externo costarricense. • MODELO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES Este modelo de crecimiento hacia fuera basado en la ventaja comparativa va unido a un abandono de la sustitución de importaciones, lo que implica un desmantelamiento del proteccionismo. Sin embargo, esta tarea puede llevarse a cabo de forma radical o gradual y puede ser general o selectiva, según el país donde se implante como los políticos que dirijan el proceso. En el pasado reciente, varios países pequeños han experimentado con este tipo de programas de promoción de exportaciones, contrastado con los programas de sustitución de importaciones que había sido la estrategia vigente durante los años sesenta. En el ámbito teórico, los términos crecimiento impulsado por la exportación, orientado hacia el exterior y promoción de exportaciones se emplean para definir políticas de países que han tenido éxito desarrollando sus mercados de exportación, Aunque los países han tenido políticas distintas, sus características comunes son que hay, por lo menos tanteos incentivos para obtener como para ahorrar divisas y que los incentivos a la exportación son bastantes uniformes, y no discriminatorios entre los grupos de productos. Por lo tanto, para abandonar la sustitución de importaciones y llegar a la promoción de exportaciones, cada país ha utilizado políticas económicas diferentes amparadas por la misma filosofía global, apareciendo diversas interpretaciones para la misma estrategia desarrollan. Al respecto, las interpretaciones más comunes que pueden citarse son las siguientes. • La Promoción de Exportaciones resultantes del movimiento hacia un régimen económico neutral, que equipare las reglas del juego para exportadores y sustituidos de importaciones. En el trayecto entre un régimen económico protegido para el mercado interno y un régimen neutral, se produce una protección relativa para las exportaciones, dado el sesgo antiexportador vigente en un esquema de sustitución de importaciones. Este régimen comercial neutral no garantiza, sin embargo, que se igualen las condiciones competitivas en todos los mercados y es posible que subsista un sesgo a favor del mercado domestico vis a vis el mercado externo, aun en condiciones de neutralidad pura, es decir, con aranceles iguales a cero, tipo de cambio de equilibrio, mercados financieros competitivos, etc. 5 • Una política de neutralidad ampliada que se asegure de remover todo el sesgo antiexportado introducido en el sistema por políticas de sustitución de importaciones. Como su nombre lo indica, baja esta interpretación pretende compensarse a las exportaciones, no solamente de los impuestos que pagan por sus insumos importados, sino que también por cualquier otra desventaja que enfrentan en el mercado interno y que los coloque en desventaja para competir en el exterior. Es así como bajo este concepto se justifica una compensación por el mayor precio que haya que pagar por insumos producidos monopólicamente en el país del exportador. • Una política económica que sesgue el sistema a favor de las exportaciones por sobre cualquier otro mercado, de forma tal que hacer al mercado externo un destino más rentable en el margen que el mercado interno. Esta estrategia es conocida como ultra promoción de exportaciones. En cada una de esas tres interpretaciones el nivel de intervensionismo estatal varía, y por lo tanto los instrumentos económicos que se utilizan, sin embargo, el término estrategia de promoción de exportaciones se usa para designar a cualquiera de las tres, ya que tienen en común que el objetivo es exportar. Entre los aspectos importantes que caracterizan esta filosofía se encuentra la asignación de un lugar preponderante a las exportaciones en la política económica de incentivos que permitieran a la industria de exportaciones obtener utilidades elevada al comienzo. Así mismo, cabe destacar el establecimiento d e una política coordinada de inversiones, mediante el mantenimiento de tasas de interés realista y la creación de condiciones macroeconómicas estable para atraer a los inversionistas. Por último, se manifiesta el respaldo de las políticas con una burocracia eficiente y la creación de estructuras administrativas en consonancia con las políticas orientada hacia el exterior. • MODELO DE INVERSIÓN EXTRAJERA DIRECTA Esta estrategia también se encuentra orientada hacia fuera, y, en muchos casos no se trata de un modelo independiente, sino más bien un complemento a la promoción de exportaciones; ya que el principio básico sigue siendo el desmantelamiento del proteccionismo, aunque llevado a un nivel más amplio. Las etapas básicas del proceso son el libre manejo del tipo de cambio, el desmantelamiento de los subsidios e incentivos, se elimina el control de precios internos, y se abre la economía al mercado internacional por medio de la reducción arancelaria y de la reducción o eliminación de cuotas y otros obstáculos técnicos a las importaciones. Alrededor del mundo, cada día son más los países que escogen sustentar su crecimiento y desarrollo en una economía abierta al comercio internacional y utilizar los mercados como guía los mercados como guía para asignar sus recursos escasos. Así lo decidieron hace años los países asiáticos, alcanzando niveles de crecimiento muy exitosos, así como algunos países latinoamericanos, principalmente Chile, México y recientemente algunos otros como Costa Rica. Es importante recalcar que esté modelo es el utilizado en esté momento, siendo una decisión tomada por los políticos actuales donde tratan de llamar la atención para poder crear una forma atractiva de traer inversión extrajera para poder desarrollar de una manera más productiva el país. Cabe recalcar un Ejemplo muy claro de esté modelo es el caso de INTEL S.A., como fue atraído para venir a invertir al país en los años 90 y como después de aproximadamente 10 años de funcionar en el país toma la decisión de invertir una suma muy significativa de capital. Lo cual va hacer muy bueno 6 para el país por los siguientes motivos va ha tener un aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) y el nivel de desempleo va tener una disminución por las nuevas plazas vacantes que se originaran; dando como resultado final un mejor bienestar social. En el ámbito político es importante recalcar la importancia de tomar buenas decisiones para seguir atrayendo la inversión extranjera que no pase como por ejemplo la Ley del Impuesto de la Renta que va aplicar en el 2008, en las empresas de Zona Franca, recordemos que la mayoría de empresas de Zonas Francas son de capital o inversión extranjera y por lo general tiene personal extranjero con un salario muy bueno el cual sería aplicado con el Impuesto sobre la Renta. Dando esto como resultado que las Empresas Extranjera tengan un desagrado para venir invertir en el país, siendo no interesante ni atractivo. CONCLUSIÓN Es de suma importancia la enseñanza que nos deja ante la elaboración de esté trabajo, porque conocemos los diferentes Modelos de Desarrollo implementado o utilizados en la historia de Costa Rica. Vemos como el país tubo que actuar rápidamente y tomar decisiones de suma importancia a la hora de ver como cada Modelo de Desarrollo llegaba a su fin. Es importante que los Políticos de Nuestros Tiempos vean un poco hacia atrás a través de la historia, y tomen como referencia lo acontecido anteriormente para poder tomar una decisión de importancia a la hora de cambiar un modelo existente que agoniza y reemplazar por otro; dando como resultado dicho cambio un mayor incremento en el Producto Interno Bruto (PIB) y poder tener una mejor economía nacional. BIBLIOGRAFIA • Estudio de Investigación Universidad Autónoma de Centroamérica Tema: Modelo de Promoción de Exportación Autora: Liada. Millie Spesny Garrón. • Estudio de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Ciencias Económicas Tema: Una revisión de los resultados de la promoción de las exportaciones en Costa Rica. Autor: Desconocido. • Investigación Realizada personalmente Lugar: Instituto de Comercio Exterior (Procomer) Responsables: Sonia Delgado Teléfono: 256−7111. 2 7