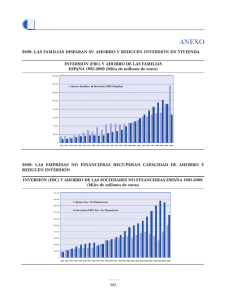

Los nuevos modelos de consumo en España

Anuncio