Robinson Crusoe

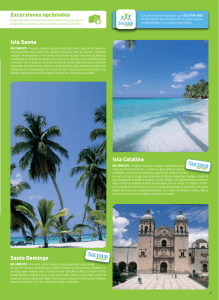

Anuncio