Crisis parainfecciosas en el niño: estudio

Anuncio

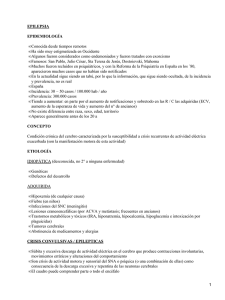

ORIGINAL Crisis parainfecciosas en el niño: estudio retrospectivo de 34 casos J. Lara-Herguedas, J.J. García-Peñas, M.L. Ruiz-Falcó, L.G. Gutiérrez-Solana, A. Duat-Rodríguez, M.L. Arrabal-Fernández, L. López-Marín CRISIS PARAINFECCIOSAS EN EL NIÑO: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 34 CASOS Resumen. Introducción. Las crisis parainfecciosas son crisis convulsivas afebriles que se asocian a procesos infecciosos banales y tienen un buen pronóstico global. Objetivo. Conocer la historia natural de las crisis parainfecciosas en el niño. Pacientes y métodos. Estudio retrospectivo de los niños ingresados en nuestro hospital entre enero de 2000 y enero de 2005 con crisis convulsivas asociadas a un proceso infeccioso que no cumplían los criterios de las crisis convulsivas febriles. Se analizaron: edad, sexo, estación del año, antecedentes personales y familiares, tipo de infección, la semiología de la crisis, las exploraciones complementarias, tratamientos empleados y la evolución. Resultados. Se encontraron 22 niñas y 12 niños con edades comprendidas entre 6 y 38 meses (media: 20,26 ± 8,29 meses) con un desarrollo psicomotor previo normal. Tres de ellos tenían antecedentes familiares de epilepsia y tres más presentaban crisis febriles previas. Veintitrés niños desarrollaron crisis convulsivas asociadas a una gastroenteritis y 11 a una infección del tracto respiratorio superior. El intervalo promedio entre el inicio de la infección y la crisis fue de 2,26 días, y el número promedio de crisis, de 3,38. Ocho pacientes presentaron recurrencia de las crisis convulsivas (23,5%), habitualmente como crisis parainfecciosas o crisis febriles, y tan sólo en un caso como crisis no provocadas. Conclusiones. Es importante conocer esta entidad dado que a muchos de estos pacientes se les diagnostica inicialmente síndrome encefalítico. Estas crisis suelen asociarse a gastroenteritis, con agrupación de crisis y con un desarrollo psicomotor posterior normal. El riesgo de presentar crisis no provocadas de forma evolutiva es bajo. [REV NEUROL 2008; 46: 321-5] Palabras clave. Convulsión afebril. Convulsiones benignas de la infancia. Encefalitis. Gastroenteritis. Infección del tracto respiratorio. Rotavirus. INTRODUCCIÓN Las crisis convulsivas asociadas a procesos infecciosos menores, tales como una gastroenteritis aguda (GEA), sin signos de deshidratación ni alteración hidroelectrolítica, o bien una infección del tracto respiratorio superior (ITRS), tienen buen pronóstico y, generalmente, no requieren exploraciones complementarias específicas o tratamiento antiepiléptico para la prevención de nuevas crisis [1]. Las crisis convulsivas febriles son el acontecimiento convulsivo más frecuente en niños menores de 5 años de edad, tienen buen pronóstico global y no suelen requerir pruebas complementarias para su estudio [2]. Por el contrario, la presencia de crisis convulsivas afebriles suele conllevar un gran número de exploraciones complementarias para conocer su etiología y establecer un pronóstico. En la mayoría de casos, sobre todo si recurren, precisan tratamiento antiepiléptico, con sus consiguientes efectos secundarios [3]. Las crisis convulsivas parainfecciosas, también conocidas como crisis provocadas parainfecciosas, se caracterizan por [4]: – Afectar preferentemente a niños de 6 meses a 4 años de edad, previamente sanos, con desarrollo psicomotor (DPM) normal. – Presencia de crisis convulsivas generalizadas afebriles en el contexto de una infección banal que no afecta al cerebro, aunque puede haber existido fiebre en otros momentos. – Agrupación de las crisis durante el cuadro infeccioso. Aceptado tras revisión externa: 13.02.08. Servicio de Neurología. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid, España. – Normalidad de los resultados de las exploraciones complementarias, incluyendo hemograma, bioquímica sérica, reactantes de fase aguda, electrolitos, gasometría, análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR), electroencefalograma (EEG) entre crisis y pruebas de neuroimagen. – Evidencia de un DPM posterior normal y un porcentaje muy bajo de recurrencia posterior como crisis convulsiva afebril. Nuestro objetivo consiste en revisar la evolución natural de 34 casos de crisis provocadas parainfecciosas en niños menores de 4 años de edad. PACIENTES Y MÉTODOS Se revisan de manera retrospectiva las historias clínicas de 34 pacientes consecutivos con crisis parainfecciosas y una edad menor de 4 años, ingresados en nuestro hospital en el período comprendido entre enero de 2000 y enero de 2005. Criterios de inclusión – Niños con crisis convulsivas asociadas a procesos infecciosos menores, tales como una GEA o una ITRS, sin signos clínicos de deshidratación o alteración hidroelectrolítica, con una temperatura menor de 37,8 ºC antes y después de la crisis. También se incluyó en el estudio a aquellos pacientes que presentaron durante el mismo proceso infeccioso crisis febriles y afebriles. – Edad mayor de 6 meses y menor de 4 años en el momento de las crisis convulsivas. Criterios de exclusión © 2008, REVISTA DE NEUROLOGÍA – Niños con signos de meningitis, encefalitis o encefalopatía aguda asociada a una infección vírica (alteración del nivel de conciencia, asociada o no a signos de focalidad neurológica, tales como hemiparesia, afasia, crisis, alteraciones de pares craneales, etc.). – Aparente historia de epilepsia. – Presencia exclusiva de crisis febriles asociadas al proceso infeccioso. REV NEUROL 2008; 46 (6): 321-325 321 Correspondencia: Dr. Julián Lara Herguedas. Servicio de Neurología. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Avda. Menéndez Pelayo, 65. E-28009 Madrid. Fax: +34 915 744 669. E-mail: [email protected] J. LARA-HERGUEDAS, ET AL – Niños con alteraciones en el DPM o con antecedentes personales prenatales y/o perinatales patológicos (prematuridad, bajo peso al nacer y/o sufrimiento fetal agudo). Tabla. Comparación entre las crisis asociadas a GEA y a una ITRS. GEA ITRS 7/16 5/6 18 (6-34) meses 25 (7-38) meses 2 (0,5-7) días 1 (0,5-4) días 2 (1-20) 2 (1-15) Duración de las crisis (≤ 5 minutos) 87% 45% FAE (durante el proceso) 11/23 9/11 Recurrencia de las crisis 3/23 5/11 Crisis provocadas 2 2 Crisis no provocas 1 1 Crisis febriles 0 2 Variables analizadas Sexo (masculino/femenino) Se analizaron: edad al momento de la crisis, sexo, época del año, antecedentes familiares patológicos (epilepsia, convulsiones febriles y/o encefalopatías), presencia de crisis convulsivas febriles previas, tipo de infección, presencia de fiebre en algún momento del proceso agudo, evidencia de crisis con fiebre, el tiempo que transcurrió entre el inicio de la infección y el inicio de las crisis, semiología de las crisis convulsivas, tratamientos anticonvulsionantes empleados, evidencia de anomalías en la exploración neurológica, resultados de las pruebas complementarias realizadas y evolución clínica. Edad a Exploraciones complementarias realizadas En todos los pacientes se realizó EEG de vigilia. En 31 pacientes (91%) se llevó a cabo analítica con hemograma, bioquímica sérica con reactantes de fase aguda y electrolitos sanguíneos. En 16 pacientes (47%) se practicó una punción lumbar con estudio del LCR. En nueve niños se tomaron muestras para serología vírica con estudio de agentes neurotropos en suero y LCR. En 17 casos se obtuvieron imágenes de tomografía computarizada craneal y en siete pacientes además se realizó una resonancia magnética cerebral. Intervalo libre a Número de episodios a a Mediana (rango). FAE: fármaco antiepiléptico. Seguimiento El seguimiento posterior se efectuó primero en la consulta externa de Neuropediatría, y cuando fueron dados de alta, mediante llamada telefónica al domicilio del paciente. El tiempo de seguimiento fue de 2,74 ± 1,69 años (rango: 0,42-5,42 años). Metodología estadística Se analiza a un grupo de pacientes homogéneo en cuanto al diagnóstico: ‘crisis parainfecciosas’. Se divide a los pacientes en dos subgrupos en función del tipo de infección: GEA o ITRS (Tabla). Se analizan las variables de control para garantizar que los dos grupos son comparables (edad, sexo y época del año). La hipótesis que se plantea es que los dos grupos sean iguales en estas variables. Se utiliza la t de Student para variables independientes y la chi al cuadrado para analizar las variables de interés. Los datos estadísticos se trataron mediante el programa SPSS v. 11.0. Intervalo libre La mediana de tiempo que transcurrió entre el inicio del proceso infeccioso y el desarrollo de las crisis convulsivas fue de dos días. Cuando presentaron una GEA, este intervalo fue de dos días (rango: 0,5-7 días), y en los casos de ITRS fue de un día (rango: 0,5-4 días); la diferencia fue estadísticamente significativa (p = 0,0175). Número de episodios En el caso de las crisis asociadas a una GEA, la mediana de episodios fue de dos (rango: 1-20), y para las formas con ITRS también fue de dos (rango: 1-15). Once de los 34 casos (32%) presentaron una única crisis durante el proceso infeccioso. El 70% de los pacientes con GEA y el 64% de los casos con ITRS tuvieron dos o más episodios. Presencia de fiebre durante el episodio RESULTADOS Sexo Se seleccionó a 34 pacientes con crisis convulsivas asociadas a un proceso infeccioso banal; de ellos, 22 eran niñas (65%) y 12 eran niños (35%). Edad El rango de edad estaba comprendido entre los 6 y los 38 meses. En el sexo femenino, la media de edad fue de 18,41 ± 7,42 meses, y en el sexo masculino, de 23,67 ± 9,03 meses (p = 0,0768). Presentación estacional En relación con la época del año, el 50% de los episodios se produjo en otoño; el 26%, en invierno; el 9%, en primavera, y el 15%, en verano. Antecedente de crisis febriles Las crisis convulsivas fueron todas afebriles excepto en tres casos (9%), que tuvieron una primera crisis a la que se asoció fiebre, pero que después presentaron crisis agrupadas sin fiebre. Uno de estos tres pacientes tenía una historia previa de convulsiones febriles simples. Hasta 21 pacientes (62%) no presentaron fiebre en ningún momento del proceso infeccioso (15 tenían una GEA y 6 presentaban una ITRS). Intervalo de crisis El tiempo que transcurrió entre la primera y la última crisis convulsiva dentro del mismo proceso infeccioso fue de 6 h de mediana (rango: 2-48 h). En los casos con GEA fue de 6 h, y de 3 h cuando tuvieron una ITRS; la diferencia entre ambos procesos infecciosos no tuvo significación estadística. Duración de las crisis Antecedentes familiares patológicos En global, la duración de las crisis varió entre 0,5 y 30 min. En el 87% de las crisis asociadas a GEA la duración fue ≤ 5 min y en ninguno de estos pacientes superó los 10 min. Sin embargo, en el grupo con ITRS el porcentaje de crisis ≤ 5 min fue de tan sólo un 45%, y éstas fueron prolongadas (30 min) en tres casos. Tres casos presentaban antecedentes familiares de primer grado con crisis convulsivas afebriles en la infancia (9%), y cuatro, de crisis febriles (12%). Semiología de las crisis Tres niños habían tenido previamente crisis febriles, del tipo convulsiones febriles simples. Tipo de infección aguda De los 34 pacientes, 23 tenían una GEA y los 11 restantes, una ITRS. Analizando los casos que presentaban una GEA, 16 eran niñas y 7 eran niños. Con respecto a los que tenían una ITRS, había 6 niñas y 5 niños. La mediana de edad de los pacientes que presentaban GEA fue de 18 meses (rango: 6-34 meses) y en los que tenían una ITRS fue de 25 meses (rango: 7-38 meses) (p = 0,0554). 322 Veintinueve pacientes (85%) presentaron crisis tonicoclónicas generalizadas (CTCG) y 5 (15%) iniciaron el cuadro clínico como crisis parciales secundariamente generalizadas (CPSG). Cuatro de los cinco casos (80%) con CPSG tuvieron una GEA. Tras la crisis, todos los pacientes tuvieron un estado transitorio con adormecimiento, y siete (21%) presentaron una alteración transitoria del nivel de conciencia ante el agrupamiento de crisis convulsivas, con un intervalo entre ellas mayor de 30 min. Ningún caso presentó focalidad neurológica tras la crisis. REV NEUROL 2008; 46 (6): 321-325 CRISIS PARAINFECCIOSAS siguientes, crisis convulsivas parciales afebriles, y desarrolló alteraciones evolutivas en el EEG, por lo que requirió tratamiento antiepiléptico continuado (ácido valproico). Por otra parte, el niño que tenía alteración en el EEG entre crisis con puntas en el vértice no presentó nuevas crisis convulsivas en su evolución. DISCUSIÓN Desde los años ochenta, en Asia se tiene un buen conocimiento de las crisis convulsivas asociadas a procesos infecciosos banales, aunque en Europa Occidental y Estados Unidos hay muy pocas publicaciones al respecto [5]. Las crisis convulsivas provocadas asociadas a procesos infecciosos banales no se han descrito como tales en la clasificación de epilepsia y síndromes epilépticos de la Liga Internacional conFigura. Relación edad-sexo en los niños con crisis parainfecciosas (en meses). tra la Epilepsia (ILAE), aunque se ha sugerido que podrían incluirse bajo el epígrafe de los síndromes especiales, de forma similar a lo que ocurre con las conExploraciones complementarias vulsiones febriles [6]. Ningún caso presentó alteraciones hidroelectrolíticas ni anomalías en la ciEn la definición de las crisis parainfecciosas se especifica la toquímica del LCR. Los estudios de neuroimagen fueron normales en todos exclusión de las infecciones del sistema nervioso central (SNC), los casos en los que se realizaron. El EEG efectuado entre las crisis fue norcon normalidad de los estudios del LCR. Sin embargo, en nuesmal en todos los pacientes, a excepción de un caso que mostraba puntas en tra serie hemos incluido a niños tanto con punción lumbar como vértice. Se identificó rotavirus como causante de GEA en cuatro de los 15 sin ella, y existe la posibilidad remota de seleccionar a algunos casos en los que se realizó dicha prueba, y tan sólo en uno de los 15 casos testados se aisló un coprocultivo positivo a Salmonella. pacientes con meningitis aséptica entre aquellos casos en los que no se realizó la punción lumbar de forma rutinaria. En un Fármacos antiepilépticos (FAE) estudio desarrollado en la población de Singapur con niños que Se administraron FAE en 20 casos (59%), once de los cuales presentaban una tenían meningitis aséptica se observó que presentaba crisis conGEA y nueve, una ITRS. Las crisis persistieron tras administrar un primer vulsivas sólo un 7% de ellos, y que el 69% de los pacientes teFAE (diacepam) en 10 casos (29%), y tras un segundo FAE (fenitoína) en nía menos de 4 meses, por lo que resulta altamente improbable dos (6%), que tenían una ITRS. Al ingreso, se pautó un FAE a 11 pacientes que los pacientes incluidos en el estudio presentaran meningitis (32%): fenitoína en 10 y ácido valproico en uno para prevenir posibles recurrencias inmediatas de las crisis convulsivas. Un caso precisó de la adminisaséptica [7,8]. tración de fenobarbital como tercer FAE en la fase aguda. En nuestro estudio no fue frecuente una historia familiar de crisis convulsivas febriles o afebriles (el 12% tenían antecedenOtros tratamientos tes familiares de crisis febriles y el 9%, de crisis afebriles en la Ante la sospecha de un posible síndrome encefalítico, hasta 10 casos (29%) infancia). Por el contrario, lo fue más encontrar antecedentes farecibieron tratamiento con aciclovir intravenoso hasta conocer el resultado miliares positivos en los pacientes con crisis febriles (aproximadel estudio de virus neurotropos en suero y LCR. De éstos, seis pacientes presentaban un cuadro de GEA y los cuatro restantes, una ITRS. damente del 20 al 30%) [2]. En un estudio realizado en Singapur donde analizaron a los niños que nacieron entre enero de Estancia media 1980 y diciembre de 1982, y que precisaron ingreso por crisis Fue de 5,06 ± 3,38 días (rango: 1-13 días); la estancia era mayor cuando reconvulsivas durante un período comprendido hasta diciembre cibían tratamiento con aciclovir, entonces se llegaba a cifras de 9,06 ± 2,12 de 1993, el 41,9% de los niños con crisis febriles tenía antecedías (p = 0,0008). Tres niñas precisaron de ingreso en la Unidad de Cuidadentes familiares de crisis convulsivas febriles o afebriles, y el dos Intensivos Pediátricos (dos de ellas por presentar estado convulsivo y 37,8% de los niños con crisis convulsivas afebriles asociadas a otra por alteración persistente del nivel de conciencia). un proceso infeccioso banal tenía antecedentes familiares de alEvolución gún tipo de crisis convulsiva [5,7,9,10]. Neurodesarrollo En la población de niños de Singapur [7], el 95,8% de los El DPM ulterior fue normal en todos los casos salvo en un paciente, que niños con crisis febriles tenía una edad comprendida entre los 3 cursó con un leve retraso del lenguaje. meses y los 3 años, y el 83,9% de los niños que tuvieron una criRecurrencia de la crisis sis provocada parainfecciosa pertenecía al rango de edad entre los 3 meses y los 3 años. En nuestra serie, el 94% de los niños Ocho niños (23,5%) volvieron a tener crisis convulsivas. Cinco de ellos, con ≥ 18 meses de edad en la primera crisis, presentaron un nuevo episodio de estaba dentro de ese rango de edad. crisis convulsivas asociado a un proceso infeccioso banal en los seis meses Con respecto al sexo, hasta un 47% de los casos del estudio siguientes, sin que existiera relación estadísticamente significativa con resde Singapur [7] era de sexo masculino. Sin embargo, en nuestra pecto al proceso infeccioso previo; cuatro de estos niños iniciaron trataserie tuvimos un predominio del sexo femenino (65%). miento continuado con un FAE (ácido valproico) sin que después presentaEn relación con el proceso infeccioso, en el estudio poblaran nuevos episodios convulsivos. Dos niños presentaron una única crisis cional de Singapur [7], el 38,1% presentaba una GEA concomifebril: uno en los seis primeros meses y el otro a los dos años del episodio. tante; el 35,7%, una ITRS, y un 26,2%, otros procesos infeccioUna niña con una crisis parainfecciosa con ITRS presentó, en los seis meses REV NEUROL 2008; 46 (6): 321-325 323 J. LARA-HERGUEDAS, ET AL sos banales. En nuestra serie observamos un mayor porcentaje de GEA (67,7%), sin que existiera una relación significativa entre el proceso infeccioso, la edad y el sexo. Por otra parte, es importante recalcar que no observamos estas crisis parainfecciosas en relación con otro tipo de procesos infecciosos banales. Al relacionar los rangos de edad con el sexo, observamos un predominio del sexo femenino en la época del lactante (Figura). También es importante tener en cuenta la época del año en que aparecían las crisis, ya que estos procesos son más frecuentes durante los meses fríos del año, lo cual probablemente se relaciona con el aumento de la incidencia de estas infecciones banales durante dicho período estacional. Con respecto al número de episodios epilépticos por proceso infeccioso, en el estudio de Singapur [7], el 62,9% tuvo múltiples crisis durante el episodio, y el 23,4% presentó al menos una crisis coincidente con fiebre durante el proceso infeccioso. Sin embargo, en nuestra población, la presencia de crisis con fiebre tan sólo se objetivó en el 9% de los casos; sí observamos, en cambio, agrupación de crisis en un porcentaje parecido (68%). Por otra parte, en nuestra serie, 21 pacientes (62%) no presentaron fiebre en ningún momento del proceso infeccioso. Con respecto a la evolución de las crisis según el tipo de proceso infeccioso, encontramos una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a que las GEA precisan un mayor tiempo de evolución antes de aparecer las crisis, y éstas se agrupan en las primeras horas y son de menor duración que las crisis asociadas a las ITRS. La mayoría de los casos de nuestra serie presentaron CTCG, pero un 15% tuvo crisis parciales con semiología de CPSG. En el estudio realizado sobre la población de niños de Singapur [7], el 10% de los niños presentaba crisis de semiología diferente a las CTCG. Se debe diferenciar las crisis provocadas parainfecciosas de las crisis benignas de la infancia (familiares y no familiares) que se caracterizan por crisis agrupadas, sin un claro factor desencadenante y con un DPM normal [11]. Watanabe et al [11-13] describieron varios automatismos asociados a las crisis, y Vigevano et al [14,15] documentaron la presencia de crisis de desviación de la cabeza y de los ojos hacia un lado asociados a hipertonía. Por otra parte, Bureau et al [16,17] describieron las crisis parciales benignas de la infancia asociadas con puntas en vértice durante el sueño, con un DPM normal y una historia familiar positiva sin presentar agrupación de crisis. Se han descrito dos casos de niños que tenían antecedentes familiares de crisis benignas de la infancia y que, en el contexto de un proceso de GEA, tuvieron crisis convulsivas agrupadas sin fiebre, lo que posibilita la existencia de una susceptibilidad genética para padecer este tipo de crisis convulsivas asociadas a un proceso infeccioso banal [18]. Todos nuestros pacientes presentaban unas exploraciones complementarias normales; sin embargo, es importante destacar que muchos de los estudios complementarios se solicitaron desde el Servicio de Urgencias ante la sospecha de que se tratara de un cuadro de encefalitis. De hecho, el diagnóstico de sospecha de encefalitis aguda primaria se consignó hasta en un 29% de los ingresos de estos pacientes. Las crisis convulsivas generalmente aparecen agrupadas y en ocasiones es difícil controlarlas con medicación durante las primeras horas. En la revisión de Uemera et al [4], el 84% de los episodios precisó la administración de FAE y el 58% de éstos no cedió tras administrar un primer FAE. En nuestra serie se ad- 324 ministraron FAE en el 59% de los niños, y persistió la crisis tras un primer FAE hasta en el 50% de los casos. En la evolución a largo plazo de los niños del estudio de Singapur se observó que cuando presentaban una GEA como proceso infeccioso concomitante, el 0,9% presentaba una crisis no provocada afebril en los siguientes cinco años; si presentaban una ITRS, el porcentaje ascendía a un 13,8%, y si mostraban una enfermedad febril no especificada, subía hasta un 19%. Cuando el paciente tenía un DPM previo normal, el riesgo de una crisis no provocada tras una crisis febril era del 0,9%, tras una crisis provocada ascendía a un 6,2%, y tras una crisis no provocada llegaba al 62,3% [7]. Nosotros observamos una recurrencia de nuevas crisis en el 23,5% de los casos, pero sólo un 3% presentó crisis afebriles no provocadas, lo que confirma el pronóstico benigno de esta entidad. Por otra parte, no encontramos mayor benignidad si el proceso infeccioso era una GEA o bien una ITRS. En un estudio británico realizado a 14 niños con crisis parainfecciosas asociadas a GEA, la evolución fue satisfactoria en todos ellos a los 31 meses de seguimiento [3]. Wong [19] estudió la incidencia de crisis convulsivas en 1.936 niños ingresados por GEA durante 11 años consecutivos. El 3,5% de los pacientes presentó crisis convulsivas, con una media de edad de 24,4 meses. Cuando se detectó rotavirus, el porcentaje ascendió a un 5,7%, y entre las bacterias destacaban Shigella y Salmonella. De todos los casos del estudio, el 59% no tenía fiebre previa o durante la convulsión y el 49% tuvo crisis afebriles recurrentes durante el episodio infeccioso [19]. En el estudio poblacional de Singapur [7], el riesgo de crisis no provocada posterior fue mayor en el estudio sobre la población de Singapur cuando el niño era mayor de 5 años, si presentaba alteración en el neurodesarrollo, si existía historia familiar de epilepsia o anomalías epileptiformes en el EEG. No encontraron asociación en función de la raza, el sexo, el número de crisis durante el mismo proceso infeccioso, si las crisis eran focales o no, si existía historia familiar de crisis febriles o con la presencia de crisis febriles durante el proceso [7]. Estudios recientes confirman que no resulta infrecuente aislar partículas de virus en el LCR en los niños con crisis febriles típicas sin pleocitosis ni elevación de las proteínas en el LCR. Cuando se han aislado estas partículas de un virus, tanto en las crisis convulsivas febriles como en las crisis convulsivas provocadas, estos pacientes no tienen una enfermedad más grave o con peor pronóstico en comparación con aquellos casos en las que no se aíslan. Se ha propuesto la hipótesis de que estas partículas estén presentes en los leucocitos que pasan a través de la barrera hematoencefálica debido a la alteración transitoria de ésta durante la crisis, más que a una infección del SNC por el virus [20,21]. Existen escasas publicaciones en la bibliografía española sobre las crisis parainfecciosas en el niño, y las referencias consultadas se refieren tan sólo a casos clínicos aislados, habitualmente asociados a GEA [22,23], por lo que desconocemos cuál puede ser la incidencia real de estas crisis en nuestro medio. Por último, es importante tener en cuenta la benignidad de esta enfermedad y la escasa recurrencia evolutiva de las crisis. Por ello, en principio no está indicado pautar un tratamiento continuado con FAE en estos niños. En conclusión, las crisis convulsivas afebriles asociadas a infecciones banales, que no presentan signos de infección del SNC, REV NEUROL 2008; 46 (6): 321-325 CRISIS PARAINFECCIOSAS constituyen un proceso benigno y conllevan un excelente pronóstico. Estos pacientes no necesitan exploraciones complementarias rutinarias, ni precisan de la instauración de FAE como tratamiento crónico, dado que el riesgo de tener una crisis convulsiva afebril no provocada es bajo. Muchos de estos pacientes se diagnostican inicialmente como ‘síndrome encefalítico’ por la recurrencia de las crisis durante el proceso infeccioso, y esto prolonga su estancia hospitalaria e implica tratamientos inadecuados y costosos, como el aciclovir intravenoso. BIBLIOGRAFÍA 1. Abe T, Kobayashi M, Araki K, Kodama H, Fujita Y, Shinozaki T, et al. Infantile convulsions with mild gastroenteritis. Brain Dev 2000; 22: 301-6. 2. Gutiérrez-Solana LG, Amigo-Bello MC. Convulsiones febriles. Rev Esp Pediatr 2005; 61: 10-7. 3. Narchi H. Benign afebrile cluster convulsions with gastroenteritis: an observational study. BMC Pediatrics 2004; 4: 1-4. 4. Uemera N, Okumura A, Negoro T, Watanabe K. Clinical features of benign convulsions with mild gastroenteritis. Brain Dev 2002; 24: 745-9. 5. Morooka K. Convulsions and mild diarrhea. Shonika Rinsho 1982; 23: 131-7. 6. Commission on classification and terminology of the International League Against Epilepsy. Proposal for revised classification of epilepsies and epileptic syndromes. Epilepsia 1989; 30: 389-99. 7. Lee WL, Ong HT. Afebrile seizures associated with minor infections: comparison with febrile seizures and unprovoked seizures. Pediatr Neurol 2004; 31: 157-64. 8. Tee WS, Choong CT, Lin RV, Ling AE. Aseptic meningitis in children: the Singapore experience. Ann Acad Med Singapore 2002; 31: 756-60. 9. Nakai M, Soda M. Benign convulsions with mild diarrhea. Shonika Rinsho 1982; 35: 2855-9. 10. Ito J, Takahashi Y, Kusunoki Y, Oki J Chou K. Convulsions with mild diarrhea epidemiological and clinical studies. Shonika Rinsho 1988; 41: 2011-5. 11. Watanabe K, Negoro T, Aso K. Benign partial epilepsy with secondarily generalized seizures in infancy. Epilepsia 1993; 34: 653-8. 12. Watanabe K, Yamamoto N, Negoro T, Takaesu E, Aso K, Furene S, et al. Benign complex partial epilepsies in infancy. Pediatr Neurol 1987; 3: 208-11. 13. Watanabe K, Yamamoto N, Negoro T, Takahashi I, Aso K, Maehara M. Benign infantile epilepsy with complex partial seizures. J Clin Neurophysiol 1990; 7: 409-16. 14. Vigevano F, Di Capua M, Fusco L, Ricci S, Sebastianelli R, Lucchini P. Sixth-month benign familial convulsions. Epilepsy Res Suppl 1992; 6: 127-9. 15. Vigevano F, Fusco L, Di Capua M, Ricci S, Sebastianelli R, Lucchini P. Benign infantile familial convulsions. Eur J Pediatr 1992; 151: 608-12. 16. Bureau M, Maton B. Valeur de l’EEG dans le pronostic précoce des épilepsies partielles non idiopathiques de l’enfant. In Bureau M, Kaen P, Munari C, eds. Épilepsies partielles graves pharmaco-résistantes de l’enfant: stratégies diagnostiques et traitements chirurgicaux. Paris: John Libbey-Eurotext; 1998. p. 67-78. 17. Bureau M, Kaleli O, Maton B, Dravet C. EEG correlates of benign focal epilepsy in early childhood. Epilepsia 1998; Suppl 2: 91-2. 18. Sakai Y, Kira R, Torisu H, Yasumoto S, Saito M, Kusuhara K, et al. Benign convulsion with mild gastroenteritis and benign familial infantile seizure. Epilepsy Res 2006; 68: 269-71. 19. Wong V. Acute gastroenteritis-related encephalopathy. J Child Neurol 2001; 16: 906-10. 20. Rantala H, Uhari M, Tuokko H. Viral infections and recurrences of febrile convulsions. J Pediatr 1990; 116: 195-9. 21. Kaidan I, Shif I, Keren G, Passwell JH. Rotavirus encephalopathy: evidence of central nervous system involvement during rotavirus infections. Pediatr Infect Dis J 1992; 11: 773-5. 22. Iglesias-Escalera G, Usano-Carrasco AI, Cueto-Calvo E, Martínez-Badás I, Guardia-Nieto L, Sarrión-Cano M. Crisis convulsivas afebriles benignas en gastroenteritis por rotavirus. An Pediatr 2005; 63: 82-3. 23. Gómez-Lado C, García-Reboredo M, Monasterio-Corral L, Bravo-Manta M, Eirís-Puñal J, Castro-Gago M. Convulsiones benignas durante gastroenteritis leve: a propósito de 2 casos. An Pediatr 2005; 63: 558-60. PARA-INFECTIOUS SEIZURES IN CHILDREN: A RETROSPECTIVE STUDY OF 34 CASES Summary. Introduction. Para-infectious seizures are afebrile convulsions that are associated with banal infectious processes and have a good overall prognosis. Aim. To determine the natural history of para-infectious seizures in children. Patients and methods. We conducted a retrospective study of children who were admitted to our hospital between January 2000 and January 2005 with seizures associated to an infectious process that did not satisfy the criteria of febrile seizures. Data collected included age, sex, season of the year, personal and familial history, type of infection, symptoms of the seizures, complementary examinations, treatments that were used and progression. Results. The sample finally included 22 girls and 12 boys with ages ranging from 6 to 38 months (mean: 20.26 ± 8.29 months) and previous psychomotor development was seen to be normal. Three of them had a family history of epilepsy and three others had suffered previous febrile seizures. Twenty-three children developed seizures associated to gastroenteritis and in 11 cases they were linked to upper respiratory infections. The average interval between onset of the infection and seizures was 2.26 days, and the average number of seizures was 3.38. Eight patients had recurring seizures (23.5%), usually in the form of para-infectious or febrile seizures, and secondary seizures were observed in only one case. Conclusions. It is important to be familiar with this condition because many of these patients are initially diagnosed with an encephalitic syndrome. These seizures are usually associated with gastroenteritis, with cluster seizures and with normal later psychomotor development. The risk of developing secondary seizures developmentally is low. [REV NEUROL 2008; 46: 321-5] Key words. Afebrile seizures. Benign seizures in childhood. Encephalitis. Gastroenteritis. Respiratory infection. Rotavirus. REV NEUROL 2008; 46 (6): 321-325 325