allá del Laboratorio. La Antropología del Conocimiento Científico

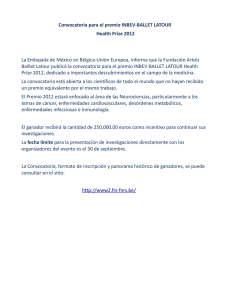

Anuncio