Notice: Undefined index

Anuncio

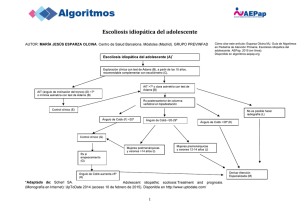

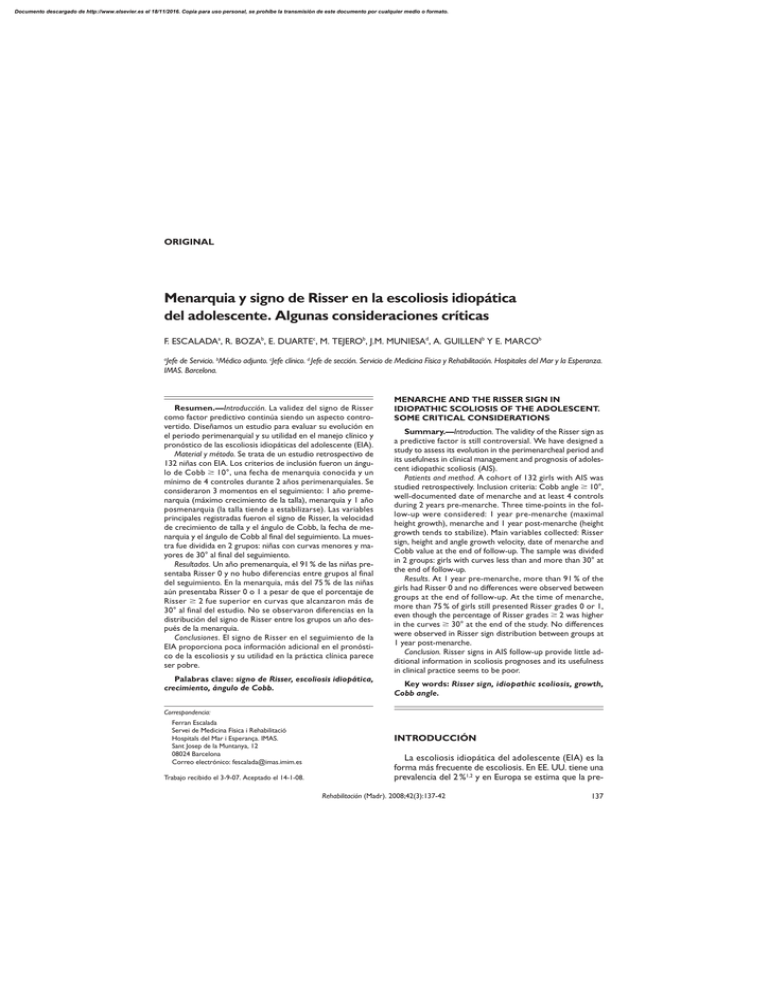

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINAL Menarquia y signo de Risser en la escoliosis idiopática del adolescente. Algunas consideraciones críticas F. ESCALADAa, R. BOZAb, E. DUARTEc, M. TEJEROb, J.M. MUNIESAd, A. GUILLENb Y E. MARCOb a Jefe de Servicio. bMédico adjunto. cJefe clínico. d Jefe de sección. Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Hospitales del Mar y la Esperanza. IMAS. Barcelona. Resumen.—Introducción. La validez del signo de Risser como factor predictivo continúa siendo un aspecto controvertido. Diseñamos un estudio para evaluar su evolución en el periodo perimenarquial y su utilidad en el manejo clínico y pronóstico de las escoliosis idiopáticas del adolescente (EIA). Material y método. Se trata de un estudio retrospectivo de 132 niñas con EIA. Los criterios de inclusión fueron un ángulo de Cobb ⱖ 10°, una fecha de menarquia conocida y un mínimo de 4 controles durante 2 años perimenarquiales. Se consideraron 3 momentos en el seguimiento: 1 año premenarquia (máximo crecimiento de la talla), menarquia y 1 año posmenarquia (la talla tiende a estabilizarse). Las variables principales registradas fueron el signo de Risser, la velocidad de crecimiento de talla y el ángulo de Cobb, la fecha de menarquia y el ángulo de Cobb al final del seguimiento. La muestra fue dividida en 2 grupos: niñas con curvas menores y mayores de 30° al final del seguimiento. Resultados. Un año premenarquia, el 91 % de las niñas presentaba Risser 0 y no hubo diferencias entre grupos al final del seguimiento. En la menarquia, más del 75 % de las niñas aún presentaba Risser 0 o 1 a pesar de que el porcentaje de Risser ⱖ 2 fue superior en curvas que alcanzaron más de 30° al final del estudio. No se observaron diferencias en la distribución del signo de Risser entre los grupos un año después de la menarquia. Conclusiones. El signo de Risser en el seguimiento de la EIA proporciona poca información adicional en el pronóstico de la escoliosis y su utilidad en la práctica clínica parece ser pobre. Palabras clave: signo de Risser, escoliosis idiopática, crecimiento, ángulo de Cobb. MENARCHE AND THE RISSER SIGN IN IDIOPATHIC SCOLIOSIS OF THE ADOLESCENT. SOME CRITICAL CONSIDERATIONS Summary.—Introduction. The validity of the Risser sign as a predictive factor is still controversial. We have designed a study to assess its evolution in the perimenarcheal period and its usefulness in clinical management and prognosis of adolescent idiopathic scoliosis (AIS). Patients and method. A cohort of 132 girls with AIS was studied retrospectively. Inclusion criteria: Cobb angle ⱖ 10°, well-documented date of menarche and at least 4 controls during 2 years pre-menarche. Three time-points in the follow-up were considered: 1 year pre-menarche (maximal height growth), menarche and 1 year post-menarche (height growth tends to stabilize). Main variables collected: Risser sign, height and angle growth velocity, date of menarche and Cobb value at the end of follow-up. The sample was divided in 2 groups: girls with curves less than and more than 30° at the end of follow-up. Results. At 1 year pre-menarche, more than 91 % of the girls had Risser 0 and no differences were observed between groups at the end of follow-up. At the time of menarche, more than 75 % of girls still presented Risser grades 0 or 1, even though the percentage of Risser grades ⱖ 2 was higher in the curves ⱖ 30° at the end of the study. No differences were observed in Risser sign distribution between groups at 1 year post-menarche. Conclusion. Risser signs in AIS follow-up provide little additional information in scoliosis prognoses and its usefulness in clinical practice seems to be poor. Key words: Risser sign, idiopathic scoliosis, growth, Cobb angle. Correspondencia: Ferran Escalada Servei de Medicina Física i Rehabilitació Hospitals del Mar i Esperança. IMAS. Sant Josep de la Muntanya, 12 08024 Barcelona Correo electrónico: [email protected] Trabajo recibido el 3-9-07. Aceptado el 14-1-08. INTRODUCCIÓN La escoliosis idiopática del adolescente (EIA) es la forma más frecuente de escoliosis. En EE. UU. tiene una prevalencia del 2 %1,2 y en Europa se estima que la preRehabilitación (Madr). 2008;42(3):137-42 137 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ESCALADA F ET AL. MENARQUIA Y SIGNO DE RISSER EN LA ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE. ALGUNAS CONSIDERACIONES CRÍTICAS valencia de la escoliosis idiopática en niños de 2 a 14 años oscila entre el 1,2 y el 1,7 %3-5. A pesar de existir abundante literatura médica sobre el tema6-8, algunos aspectos sobre la etiología, la patogénesis y la historia natural aún no se conocen completamente. La relación entre el crecimiento y la progresión de la curva es un tema controvertido en el estudio de las escoliosis idiopáticas y aunque se acepta que la progresión de la curva escoliótica está influenciada por el crecimiento, existe poca evidencia que confirme esta relación. Disponer de una estimación sobre cómo progresará la curva puede ser de ayuda para informar a las familias de los pacientes sobre el pronóstico y las posibilidades terapéuticas. Sin embargo, el estudio de factores predictivos de progresión en la EIA9-11 se caracteriza por la falta de estudios prospectivos. Los factores predictivos que con más frecuencia aparecen en la literatura9,10,12,13 son el tipo de curva, el ángulo de Cobb y, sobre todo, estimadores de madurez esquelética como la edad cronológica, la edad de aparición de la menarquia, el estadio de Tanner y el signo de Risser14 en el momento del diagnóstico. En la práctica clínica, estos factores pueden ayudar en el momento de decidir el tipo de tratamiento. El signo de Risser es un indicador de madurez ósea que mide el grado de osificación en la apófisis ilíaca. Aunque presenta menor fiabilidad que la edad ósea obtenida en las radiografías de mano y muñeca, tiene la ventaja de que se observa en las radiografías de raquis realizadas para el seguimiento, por lo que se ha convertido en una herramienta de evaluación estandarizada en la valoración de los pacientes escolióticos desde su descripción por Risser y Ferguson en 193615, aunque en artículos posteriores ha sido puesto en duda16. Un estudio previo realizado en nuestro centro17 mostró una correlación significativa entre la altura y los valores del ángulo de Cobb en niñas con EIA moderada que no habían estado sometidas al efecto de una ortesis. En este estudio se utilizó un modelo matemático que demostraba que la talla tiende a estabilizarse 1 año después de la menarquia, mientras que los valores angulares tienden a la estabilización en el momento de la menarquia. Con la hipótesis de que el máximo incremento en el valor angular de las curvas escolióticas se produce en los estadios iniciales de Risser, el objetivo de este trabajo ha sido estudiar la evolución del signo de Risser en el tiempo (desde el momento del diagnóstico hasta la estabilización de la curva) en pacientes con EIA con el fin de evaluar su utilidad en el manejo clínico y en el consejo a las familias sobre pronóstico y tratamiento. PACIENTES Y MÉTODO Se recogieron datos de una cohorte de 132 niñas con EIA controladas en una consulta específica de es138 coliosis desde el año 1990 hasta 2001, que habían participado en un estudio retrospectivo previo sobre EIA y crecimiento. Los criterios de inclusión fueron: 1. Sexo femenino. 2. Curva de más de 10° medida con el método de Cobb. 3. Fecha de menarquia conocida. 4. Disponer de un mínimo de 4 controles en un periodo de 2 años pre y posmenarquia. Respecto al último criterio de inclusión, se destaca que en todos los casos no se inicia el control al mismo tiempo, ni tienen el mismo número de controles. El intervalo de estudio fue desde 2 años antes hasta 5 años después de la menarquia. Aunque la metodología y el procedimiento están ampliamente detallados en nuestro estudio previo17, se resumen los puntos más interesantes que hacen referencia al estudio del signo de Risser. Las principales variables recogidas fueron: 1. El signo de Risser medido en radiografías posteroanteriores de raquis completo en bipedestación. El signo de Risser estima la madurez esquelética y se define como la cantidad de osificación presente en la apófisis ilíaca, midiendo su osificación progresiva de anterolateral a posteromedial. Un grado de Risser de 0 informa de ausencia de osificación de la apófisis ilíaca, el grado 1 indica más de un 25 % de osificación, siguiendo con los grados 2, 3 y 4 que indican una osificación del 25-50 %, 50-75 % y 75-100 %, respectivamente. Finalmente, un valor de Risser 5 indica que la apófisis ilíaca se ha fusionado con la cresta ilíaca tras completar el 100 % de la osificación. 2. La velocidad de crecimiento de la talla: incremento de la talla en el intervalo de tiempo comprendido entre dos controles médicos consecutivos, expresado en centímetros por año. En cada visita, el personal de enfermería realizaba la medición de la talla según un método estandarizado en el cual las pacientes debían colocarse sobre un tallímetro en posición de bipedestación, mirando al frente y sin calzado. Se empleó el mismo tallímetro para todas las mediciones. 3. El valor del ángulo de Cobb al final del periodo de seguimiento. 4. La fecha de aparición de la menarquia. El seguimiento médico y radiológico se realizó en intervalos de 6 meses. Las comparaciones entre las pacientes se realizaron en función de la edad de menarquia y no por su edad cronológica. Durante los dos primeros años, cuando la fecha de menarquia no era conocida, los controles también se realizaban con una periodicidad de 6 meses. Rehabilitación (Madr). 2008;42(3):137-42 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ESCALADA F ET AL. MENARQUIA Y SIGNO DE RISSER EN LA ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE. ALGUNAS CONSIDERACIONES CRÍTICAS Para evaluar la posible relación entre la progresión del valor de Risser durante el periodo de seguimiento y la magnitud de la curva al final del crecimiento (3 años después de la menarquia), la muestra se dividió en dos grupos: 1. Grupo A: niñas con curvas < 30° al final del crecimiento. 2. Grupo B: niñas con curvas ⱖ 30° al final del crecimiento. Análisis estadístico Las variables categóricas se presentan con porcentajes y valores absolutos. Las variables cuantitativas se presentan con su media y desviación estándar (DE). La asunción de normalidad de las variables se analizó mediante gráficos de normalidad y con la prueba de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lillefors. Las diferencias entre grupos se analizaron con la prueba de 2 o, alternativamente, la prueba exacta de Fisher. El nivel de significación estadística fue de p ⱕ 0,05 para todos los contrastes. TABLA 1. Características generales de la muestra (n = 132) Edad en el momento del diagnóstico (años) 11,59 (DE: 2,47) Edad de menarquia (años) 12,77 (DE: 1,18) Tipo de curva Torácica Lumbar Toracolumbar Doble curva 25 (18,9 %) 51 (38,6 %) 25 (18,9 %) 31 (23,4 %) Lateralidad Derecha Izquierda 68 (51,5 %) 64 (48,5 %) Longitud de la curva (n.º de vértebras) 4 vértebras 5 vértebras 6 vértebras 7 vértebras 8 vértebras 9-13 vértebras 13 (9,8 %) 47 (35,6 %) 33 (25,0 %) 24 (18,1 %) 9 (6,8 %) 6 (4,5 %) DE: desviación estándar. cm/año Grados/año RESULTADOS Velocidad de talla Velocidad angular 10 Se revisaron un total de 389 historias clínicas y se obtuvo una muestra final de 132 niñas que cumplían los criterios de inclusión. El tiempo medio de seguimiento fue de 39,6 meses (DE: 17,6; rango: 18-87 meses). La edad media en el momento del diagnóstico fue de 11,6 años (DE: 2,5) y la edad media de menarquia fue de 12,8 años (DE: 1,2). Las características generales de la muestra se presentan en la tabla 1. La edad media de menarquia en el grupo A fue de 12,5 años (DE: 1,0), comparada con 13,2 años (DE: 1,2) en el grupo B, p = 0,021. La figura 1 describe la velocidad angular media y la velocidad media de la talla a lo largo del periodo de seguimiento para el total de la muestra17. El pico de velocidad de crecimiento de la talla ocurre un año antes de la menarquia, y a partir del primer año después de la menarquia es cuando se observa una tendencia a la estabilización. El pico de velocidad angular se observa también un año antes de la menarquia, seguido de una deceleración negativa en el crecimiento angular alrededor del periodo perimenarquial. A los 2,5-3 años después de la menarquia, tanto el crecimiento de la talla como el del ángulo se estabilizan. ¿Cómo progresa el signo de Risser durante el periodo de seguimiento y especialmente en estos 3 momentos? Como se muestra en la figura 2 y en la tabla 2, un año antes de la menarquia el grado de Risser es 0 en el 8 6 Total de la muestra 4 2 0 –2 –2a –1a M 1a 2a 3a 4a Fig. 1.—Velocidad media angular y de crecimiento de talla en la muestra global. M: tiempo de aparición de la menarquia. 91,5 % de casos. En el momento de la menarquia, el 52,9 % de las niñas aún presenta un grado de Risser de 0, el 20,6 % refleja un grado de Risser 1, el 13,2 % presenta un Risser de 2, el 11,8 % tiene Risser 3 y sólo el 1,5 % muestra un grado de Risser 4. Finalmente, un año después de la menarquia, sólo el 2,1 % de las niñas está aún en Risser 0, el 13,4 % presenta Risser 1, el 20,6 % Risser 2, el 36,1 % Risser 3 y el 27,8 % Risser 4. Al final del periodo de seguimiento (2,5-3 años después de la menarquia) ninguna niña presenta estadios inmaduros de Risser (grados 0 y 1), el 3,3 % de las niñas presenta Risser grado 2, el 11,1 % tiene Risser 3, el 60 % Risser 4 y el 25,6 % de las niñas alcanza el grado de Risser 5. Rehabilitación (Madr). 2008;42(3):137-42 139 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ESCALADA F ET AL. MENARQUIA Y SIGNO DE RISSER EN LA ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE. ALGUNAS CONSIDERACIONES CRÍTICAS Risser 0 Risser 1 Risser 2 Risser 3 Risser 4 Risser 5 100 Porcentaje 75 50 25 0 –2 –1,5 –1 –0,5 M 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Años 100% 80% 60% 40% 20% Fig. 2.—Percentiles y frecuencias acumuladas de Risser en todo el seguimiento. M: tiempo de aparición de la menarquia. 0% –2 –1,5 –1 –0,5 M 0,5 1 Años 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 M: Tiempo de aparición de la menarquia Los valores de Risser de las niñas se compararon según la magnitud final de la curva (mayor o menor de 30°) al final del crecimiento. Como se muestra en la tabla 3, un año antes de la menarquia la distribución de la muestra no permitió el uso de pruebas estadísticas por no cumplirse todas las condiciones de aplicación. En el momento de la menarquia, el porcentaje de grados de Risser ⱖ 2 fue superior de forma significativa en el grupo de niñas con curvas > 30° al finalizar el tratamiento (38,9 % en el grupo B frente a 12,5 % en el grupo A). Un año después de la menarquia no se observaron diferencias en la distribución del signo de Risser entre los 2 grupos. TABLA 2. Distribución en el tiempo del signo de Risser en toda la muestra Risser 0 Risser 1 Risser 2 Risser 3 Risser 4 Risser 5 1 año antes de la menarquia (n = 59) Menarquia (n = 68) 1 año después de la menarquia (n = 96) 54 (91,5 %) 3 (5,1 %) 0 (0 %) 2 (3,4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 36 (52,9 %) 14 (20,6 %) 9 (13,2 %) 8 (11,8 %) 1 (1,5 %) 0 (0 %) 2 (2,1 %) 13 (13,4 %) 19 (20,6 %) 35 (36,1 %) 27 (27,8 %) 0 (0 %) TABLA 3. Distribución del signo de Risser en curvas ⱖ 30° o ⬍ 30° al final del seguimiento 1 año antes de la menarquia (n = 59) 0 Curvas < 30° (grupo A) 28 (96,6 %) Curvas ≥ 30° (grupo B) 26 (86,7 %) 1-2-3 4-5 1 (3,4 %) 4 (13,3 %) – – Pruebas estadísticas no aplicables 140 Momento de la menarquia (n = 68) 0-1 2-3 28 (87,5 %) 4 (12,5 %) 22 (61,1 %) 14 (38,9 %) p = 0,014 Rehabilitación (Madr). 2008;42(3):137-42 1 año después de la menarquia (n = 96) 4-5 0-1 – – 7 (14,6 %) 8 (16,7 %) 2-3 4-5 30 (62,5 %) 11 (22,9 %) 25 (52,1 %) 15 (31,2 %) p > 0,05 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ESCALADA F ET AL. MENARQUIA Y SIGNO DE RISSER EN LA ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE. ALGUNAS CONSIDERACIONES CRÍTICAS DISCUSIÓN Este estudio ha evaluado los cambios en el signo de Risser en niñas con EIA en el periodo comprendido entre el diagnóstico de la EIA hasta la estabilización de la curva. Antes de discutir los hallazgos observados en este estudio, debemos mencionar algunas limitaciones. El estudio de la escoliosis y el crecimiento son fuente de controversia en la literatura9,10 y quizá sea ésta la razón por la que existen pocos estudios prospectivos concluyentes. Los estudios prospectivos son difíciles de realizar debido, entre otras causas, al largo periodo de seguimiento, por lo que en la literatura médica la mayoría son transversales o de cohortes retrospectivas. Durante décadas se ha asumido que una vez alcanzada la madurez esquelética finaliza la progresión de las curvas escolióticas9. Sin embargo, algunos estudios han señalado que la curva podría seguir progresando después de esta maduración18, aunque la magnitud de la progresión sea de escasa relevancia clínica. Risser19 concluyó que el final de la osificación de la apófisis ilíaca coincidía con el final del crecimiento vertebral y, por lo tanto, con el final de la progresión de la curva. Aunque Risser aportó poca evidencia, estudios posteriores apoyaron el signo de Risser como indicador fiable de edad ósea y un buen factor predictivo de progresión13,20-22, por lo que se convirtió en una herramienta estandarizada en el seguimiento clínico de la escoliosis. Posteriormente Little y Sussman16 compararon estos estudios con los datos registrados en los atlas de Greulich y Pyle23 y de Tanner et al21 y demostraron que el signo de Risser no predecía mejor la progresión de la escoliosis que la edad cronológica y que, por tanto, el signo de Risser no debe sustituir a la edad ósea estimada mediante las radiografías de mano y muñeca. Como se puede ver, la validez y la fiabilidad del signo de Risser continúan siendo controvertidas en nuestros días, a pesar de que se siga utilizando de manera rutinaria como indicador de madurez ósea en pacientes con EIA. Nuestro estudio previo17 indicó que el crecimiento de la talla y el crecimiento angular tendían a estabilizarse un año después de la menarquia para los valores de talla y en el momento de la menarquia para los valores angulares. En consecuencia, los grados de Risser esperados en el momento de la menarquia deberían estar próximos a la madurez (grados 4, 5), mientras que un año antes de la menarquia el Risser debería ser de 0 o 1. En el mismo estudio también se observó una deceleración negativa en el crecimiento angular que podría ser debida al efecto del tratamiento. Por lo tanto, tal y como se muestra en la figura 1, se observaron 3 momentos importantes: 1. Un año antes de la menarquia, cuando el crecimiento de talla y ángulo son máximos. 2. Un año después de la menarquia, cuando el crecimiento de la talla tiende a estabilizarse y las niñas presentan mínimas velocidades de crecimiento. 3. El momento de aparición de la menarquia, cuando se produce un cambio en la tendencia del crecimiento del valor angular que significa que la curva tiende a la estabilización y las velocidades angulares son menores. Considerando que la identificación del pico de velocidad de la talla (PVT)16 parece tener un importante valor predictivo de la evolución de la curva24 y que curvas mayores de 30° cuando se produce el PVT tienen alto riesgo de progresar a más de 45° al final del crecimiento, el grado de Risser en este momento podría indicar también un riesgo elevado de progresión de la curva. En esta muestra, en el momento en que se presentó el PVT, más del 90 % de las niñas presentaba un grado de Risser 0. Sin embargo, en el momento de la menarquia, cuando los valores de la curva tienden a la estabilización, la mayoría de las niñas aún presentaba un Risser 0 (aproximadamente el 52,9 % de casos), 1 (20,6 %) o 2 (13,2 %). Un año después de la menarquia, cuando los valores de talla también tienden a la estabilización y los incrementos posteriores de talla son pequeños, casi dos tercios de las pacientes mostraban grados de Risser de 3 (en el 36,1 %) o 4 (27,8 %), como se detalla en la figura 2. En esta muestra, el grado de Risser 5 aparecía por primera vez en unos pocos casos (3,4 %) a los 1,5 años después de la menarquia y se convertía en el valor más repetido a los 3,5 años después de la menarquia, alcanzando el 62 % de los casos. Cinco años después de la menarquia, el 98,9 % de las niñas presentaba un Risser grado 5. Respecto a la utilidad del signo de Risser, pensamos que un Risser 0 indica un alto potencial de progresión de la curva, como sucede con el PVT. Sin embargo, el resto de valores de Risser no son de utilidad para determinar si el crecimiento de la talla y/o la progresión del ángulo han finalizado. Dado que en ese momento (un año antes de la menarquia) más del 90 % de las niñas en ambos grupos (niñas con curvas < o ⱖ 30° al final del crecimiento) presentaba un Risser de 0, no se pudieron aplicar pruebas estadísticas para detectar posibles diferencias entre ellos. Por lo tanto, el signo de Risser no proporciona información adicional sobre la magnitud final de la curva. Por el contrario, en el momento de la menarquia se observaron diferencias significativas entre los 2 grupos: los casos que mostraron grados de Risser ⱖ 2 fueron 4 niñas en el grupo A (12,5 %) y 14 en el grupo B (38,9 %), sin que podamos encontrar una explicación clara a este hallazgo. Una posible justificación podría ser la diferencia significativa observada en la edad de menarquia entre ambos grupos, así las niñas con curvas finales ⱖ 30° son 0,65 años mayores. (intervalo de confianza del 95 %: 0,098-1,202). En la literatura revisada existen trabajos poco conclu- Rehabilitación (Madr). 2008;42(3):137-42 141 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ESCALADA F ET AL. MENARQUIA Y SIGNO DE RISSER EN LA ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE. ALGUNAS CONSIDERACIONES CRÍTICAS yentes con relación a la aparición tardía de la menarquia en niñas con EIA, pero no están relacionados con la gravedad de la curva25,26. También debe considerarse la posibilidad de que este hallazgo se deba al azar. En resumen, concluimos que en el momento de mayor progresión angular, las niñas de la muestra presentan un grado de Risser 0 en el 91,5 % de los casos, independientemente de la magnitud final de la curva. Los estadios de Risser en el seguimiento posterior proporcionan poca información adicional en el pronóstico de la escoliosis y su utilidad en la práctica clínica es pobre. Los autores declaran que no existe conflicto de intereses BIBLIOGRAFÍA 1. Bunnell WP. The natural history of idiopathic scoliosis. Clin Orthop Relat Res. 1988;229:20-5. 2. Lonstein JE. Natural history and school screening for scoliosis. Orthop Clin North Am. 1988;19:227-37. 3. Karachalios T, Sofianos J, Roidis N, Sapkas G, Korres D, Nikolopoulos K. Ten-year follow-up evaluation of school screening program for scoliosis. Is the forward-bending test an accurate diagnostic criterion for the screening of scoliosis? Spine. 1999;24:2318-24. 4. Koujourakis I, Giaourakis G, Kouvidis G, Kivernitakis E, Blazos J, Koujourakis M. Screening school children for scoliosis on the island of Crete. J Spinal Disord. 1997;10: 527-31. 5. Stirling AJ, Howel D, Millner PA, Sadig S, Sharples D, Dickson RA. Late-onset idiopathic scoliosis in children six to fourteen years old. A cross-sectional prevalence study. J Bone Joint Surg Am. 1996;78:1330-6. 6. Goldberg CJ, Fogarty EE, Moore DP, Dowling FE. Scoliosis and developmental theory. Spine. 1997;22:2228-38. 7. Lowe TG, Edgar M, Margulies JY, Miller NH, Raso VJ, Reinker KA, et al. Current concepts review. Etiology of idiopathic scoliosis: current trends in research. J Bone Joint Surg Am. 2000;82-A:1157-68. 8. Stokes AF, Spence H, Aronsson DD, Kilmer N. Mechanical modulation of vertebral body growth. Implications for scoliosis progression. Spine. 1996;21:1162-7. 9. Bunnell WP. The natural history of idiopathic scoliosis before skeletal maturity. Spine. 1986;11:773-6. 142 10. Lonstein JE, Carlson JM. The prediction of curve progression in untreated idiopathic scoliosis during growth. J Bone Joint Surg Am. 1984;66-A:1061-71. 11. Aguilar Naranjo JJ, Abajo Martín N, Santos Andrés JF, Barba Ávila E, Moreno Llort A. Valor pronóstico de la inclinación de las vértebras límites en el tratamiento de la escoliosis idiopática. Rehabilitacion (Madr). 2003;37:201-6. 12. Peterson LE, Nachemson AL. Prediction of progression of the curve in girls who have adolescent idiopathic scoliosis of moderate severity. J Bone Joint Surg Am. 1995; 77-A:823-7. 13. Risser JC. The iliac apophysis: an invaluable sign in the management of scoliosis. Clin Orthop. 1958;11:111-9. 14. González Viejo MA, Catalán Esparducer MJ. Tratamiento ortésico de las escoliosis idiopáticas. Pronóstico evolutivo. Rehabilitacion (Madr). 2000;34:226-42. 15. Risser JC, Ferguson AB. Scoliosis: its prognosis. J Bone Joint Surg Am. 1936;3:667-70. 16. Little DG, Sussman MD. The Risser sign: a critical analysis. J Pediat Orthop. 1994;14:569-75. 17. Escalada F, Marco E, Duarte E, Muniesa JM, Belmonte R, Tejero M, et al. Growth and curve stabilization in girls with adolescent idiopathic scoliosis. Spine. 2005;30:411-7. 18. Weinstein SL, Zavala DC, Ponseti IV. Idiopathic scoliosis. Long-term follow-up and prognosis in untreated patients. J Bone Joint Surg Am. 1981;63-A:702-12. 19. Risser JC. Important practical facts in the treatment of scoliosis. Instr Course Lect. 1948;5:248-60. 20. Dhar S, Dangerfield PH, Dorgan JC, Klenerman L. Correlation between bone age and Risser’s sign in adolescent idiopathic scoliosis. Spine. 1993;18:14-9. 21. Tanner JM, Whitehouse RH, Cameron N, Marshall WA, Healy M Jr, Goldstein H. Assessment of skeletal maturity and prediction of adult height (TW2 method). London: Academic Press; 1983. 22. Weinstein SL, Ponsetti IV. Curve progression in idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg Am. 1983;65A:447-55. 23. Greulich WW, Pyle SI. Radiographic atlas of skeletal development of the hand and wrist. 2nd ed. Stanford: Stanford University Press; 1959. 24. Song KM, Little DG. Peak height velocity as a maturity indicator for males with idiopathic scoliosis. J Pediatr Orthop. 2000;20:286-8. 25. Normelli H, Sevastik J, Ljung G, Aaro S, Jonsson-Soderstrom AM. Anthropometric data relating to normal and scoliotic Scandinavian girls. Spine. 1985;10:123-6. 26. Warren MP, Brooks-Gunn J, Hamilton LH, Warren LF, Hamilton WG. Scoliosis and fractures in young ballet dancers. Relation to delayed menarche and secondary amenorrhea. New Engl J Med. 1986;314:1348-53. Rehabilitación (Madr). 2008;42(3):137-42