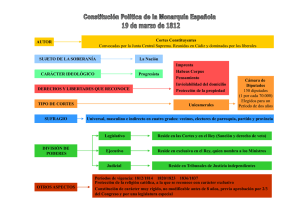

Una gráfica.- Composición de las Cortes de Cádiz

Anuncio

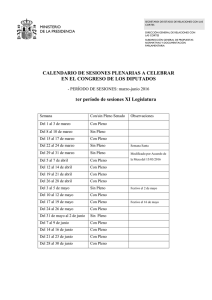

ANÁLISIS DE UNA GRÁFICA Composición social de las Cortes de Cádiz 1. Descripción, clasificación y datación de la fuente 1.1.- Clasificación según la forma externa: Gráfica de barras horizontales, porque expresa en forma de barras la magnitud que interesa, las profesiones de los diputados en el eje de ordenadas (el vertical) y las cantidades de las mismas en el de abscisas, el horizontal. 1.2.- Clasificación según la materia: Política, porque son los miembros de las Cortes, y social, porque indica sus profesiones como caracterización sociológica. 1.3.- Datación y cronología Se refiere a la situación parlamentaria entre 1810 y 1813. El número de diputados fue variando: en la apertura de las Cortes de Cádiz, el 24 de septiembre de 1810, había tan sólo 104 diputados de los que 47 eran suplentes. La Constitución de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812, sólo fue firmada por 184 diputados. En el momento que refleja la presente gráfica, la suma total es 296. Es la situación momentánea de una sesión, pero es representativa de todo el período. El máximo de 308 diputados no se alcanzó en ninguna sesión. Cuando llegó la disolución de las Cortes, el 14 de septiembre de 1813, reunidas ya no en Cádiz, sino en Madrid, sólo había 223 diputados. 2.- Información que ofrece La estructura social de los diputados de las Cortes de Cádiz reflejada en ésta gráfica expresa que no pertenecen a las clases populares, sino a las clases altas. Más que a la aristocracia a los sectores de la burguesía intelectual y funcionarial y más aún destaca el elevado número de eclesiásticos, aunque sobreabundan entre ellos los de ideología liberal. Los aristócratas con título nobiliario están en mucha mayor proporción en las Cortes de Cádiz que en la población española. Están sobrerrepresentados con una gran desproporción. En estas Cortes son más del 5%, lo que multiplica por 1.000 ó 2.000 el porcentaje de los nobles de título que hay en la realidad social fuera de las Cortes de Cádiz. Los sectores populares, (los pequeños campesinos y los menestrales), que son más del 90 % de la sociedad real, tienen nula representación sociológica en las Cortes de Cádiz, según expresa esta gráfica. Tampoco, por consiguiente, en la Constitución de Cádiz aparecen para nada las ideas del pueblo con minúscula, que son las ideas tradicionales, sino las ideas y las apetencias de poder y de riqueza de las clases altas impuestas en nombre del Pueblo. 3.- Interpretación de la gráfica. Abordaremos en primer lugar la convocatoria de Cortes y la elección de diputados; en segundo lugar, analizaremos la composición social de las Cortes, que se explica en gran medida por lo señalado en el punto anterior.Respecto a la convocatoria, debemos recordar el origen (septiembre, 1808) y funciones de la Junta Central Suprema, como órgano encargado de dirigir la guerra contra los franceses. Sus dificultades para hacerlo, el desprestigio que sufre y la derrota de las tropas españolas en Ocaña (noviembre, 1809), llevan a la Junta a refugiarse en Cádiz y plantearse su disolución y la convocatoria de Cortes, no sin antes nombrar una Regencia. En enero de 1810, la Junta envía la convocatoria de Cortes a las Juntas provinciales y ciudades con derecho de voto; no expidió, en cambio, la convocatoria para la nobleza y el clero. También redactaron un decreto que regulaba el funcionamiento de las Cortes en dos cámaras; sin embargo, este documento desapareció.La Regencia inició sus funciones a finales de enero de 1810 y ante las presiones recibidas decidió la celebración de las Cortes en cámara única para el mes de agosto. Las elecciones se verificarían mediante sufragio universal indirecto: primero en parroquias, después en las capitales de provincia, donde se elegirían los diputados. No se sabe cómo se realizaron estas elecciones en medio de un país ocupado por los franceses en su mayor parte. Previsiblemente tendrían un carácter clandestino y la participación sería muy baja. Los diputados electos fueron llegando a Cádiz muy lentamente, y hubo de recurrirse al sistema de los "suplentes" nombrados entre los oriundos de cada región residentes en Cádiz. En cuanto a los resultados de las elecciones, sorprende el elevado número de eclesiásticos , casi un tercio del total. Sin embargo, no actúan en calidad de representantes del clero puesto que fueron nombrados en el proceso electoral, bien como titulares o como suplentes. La inmensa mayoría representaban al clero urbano e ilustrado, porque los obispos no se preocuparon de presentarse a las elecciones ya que, teóricamente, iban a ser llamados a participar en ellas, de acuerdo con la tradición. Esta alta representación eclesiástica explica el tratamiento que se dará a la religión católica en la Constitución de 1812. El minúsculo porcentaje de nobles se explica por la misma razón: la nobleza esperaba ser llamada a Cortes como siempre había ocurrido. Los miembros del clero y la nobleza, supuestos representantes del Antiguo Régimen, sumarían 104 diputados frente a los 162 componentes que provienen de profesiones liberales (abogados, funcionarios, catedráticos, comerciantes...), representantes del mundo burgués que empezaba a abrirse paso. Más de la mitad de los diputados pertenecían al tercer estamento o estado llano. Sin embargo, ninguno de ellos era artesano, obrero manufacturero o campesino (salvo que los hubiera entre los 20 sin identificar). Tampoco está muy representada la burguesía comercial. En cambio, destacan los abogados y funcionarios. Se ha considerado que los diputados de las Cortes de Cádiz representan la "irrupción de la minoría urbana ilustrada", en una España mayoritariamente rural e iletrada. Los diputados de las cortes se suelen agrupar en tres tendencias políticas: la conservadora, opuesta a todo plan de reformas; la renovadora, siempre dentro de la tradición; y finalmente, la innovadora o liberal, que pretende aprovechar la situación bélica para llevar a la práctica el programa político del liberalismo. La homogeneidad tampoco debió existir dentro de cada tendencia. Sin embargo, la mayor capacidad de los innovadores, que nunca constituyeron la mayoría, les permitió llevar en todo momento la iniciativa (desde las primeras sesiones, cuando se acuerda el principio de soberanía nacional) y sus criterios prevalecieron frente a una mayoría amorfa y silenciosa. Así se pudo aprobar la Constitución de 1812, que suponía el final del Antiguo Régimen.