cultura material y consumo textil en castilla a fines de la edad media

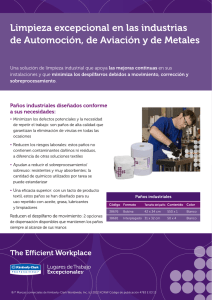

Anuncio