Requiem para el stop and go... ...¿Requiem para el stop and go?

Anuncio

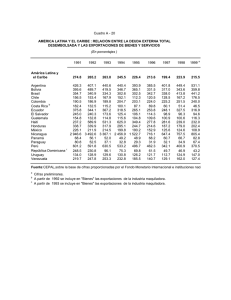

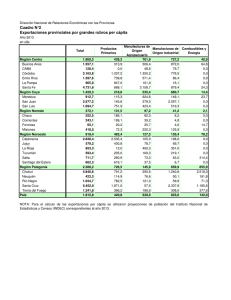

Requiem para el stop and go... ...¿Requiem para el stop and go? Pablo Gerchunoff UTDT – Fundación PENT Debo confesar que tengo algunas prevenciones con la palabra estrategia. Supone un alto grado de optimismo – excesivo para mis parámetros- sobre la naturaleza del ser humano y su capacidad para moldear la realidad y construir el futuro . Sin embargo, conociendo a quienes convocan a este seminario, tengo claro que nada está más lejos de ellos que el voluntarismo. Les voy a proponer entonces en este breve texto una visión sobre la Argentina, pero una visión en la que el presente ya alberga el futuro , del tipo “Jesús está entre nosotros pero todavía no lo sabemos” . La hipótesis, algo arrojada y tan optimista como el optimismo que critico, es que el ciclo de stop and go ha llegado a su fin. Algunas de las mentes más brillantes de la Argentina en los campos del análisis económico y político ( Prebisch, Díaz Alejandro – hijo adoptivo - Canitrot, Porto, Villanueva, Sourrouille y Braun desde la perspectiva económica; Portantiero y O´Donnell desde la perspectiva política ) dedicaron buena parte de sus esfuerzos intelectuales a la comprensión de la volatilidad, el retraso relativo y el conflicto distributivo argentinos. En una primera versión, el ciclo de stop and go funcionaba del siguiente modo : las exportaciones, que provenían casi exclusivamente del campo, estaban estancadas, quizás por el shock externo adverso que venía prolongándose desde la crisis del 30, quizás por la idiosincracia no capitalista de la burguesía agraria, quizás porque la propia inestabilidad de precios le transmitía a esa burguesía una señal muy débil para invertir. A su vez la industria, proveedora de empleo, era a la vez consumidora de divisas, de modo que cuando se expandía creaba las condiciones para una futura contracción económica por el canal de la crisis de la Balanza de Pagos. Cuando esa crisis se producía el inevitable ajuste del tipo de cambio real ( caída del salario real ) se enfrentaba a la resistencia popular, porque aquel era un mundo de bajo desempleo, mercado de trabajo homogéneo y sindicatos fuertes . El tipo de cambio real que equilibraba el sector externo era inconsistente con el salario real que equilibraba el mercado de trabajo, y esa inconsistencia se traducía en un conflicto más virulento por una maldición argentina : la superposición , probablemente única en el mundo, entre la canasta de consumo popular y la canasta de exportaciones (P.Gerchunoff, L. Llach ). Si bien esa estilización del stop and go fue forjada principalmente en los años 60 y 70, explicó bastante bien la realidad del peronismo y el inmediato post-peronismo. Ya para los años 60 las exportaciones comenzaron a crecer, incluso con un débil aporte de la industria, y quizás ello explique la efímera primavera económica de esos años ( P. Gerchunoff , J.J. Llach ). El stop and go no terminó entonces. Un shock externo negativo y una enorme crisis política – ambos en 1975- fueron el preludio de una nueva versión del ciclo, y se trató de una versión más exasperada. Si la versión anterior era una en la que la fase expansiva se agotaba con el déficit de comercio , en la nueva versión había que incorporar a la explicación los flujos internacionales de capital. Cuando las exportaciones no alcanzaban para comprar los insumos y los bienes de capital que sostenían el pleno empleo, se podía recurrir ahora al ahorro exterior y contraer deuda para mantener la inversión sin afectar el consumo. Perón ya lo había intentado desde 1952 hasta su caída. Prefirió sacrificar – aunque con poco éxito- el nacionalismo al populismo llamando a la inversión extranjera, la que recién acudió en masa cuando Frondizi demostró que estaba dispuesto a dar una batalla por reducir los salarios reales, es decir cuando demostró que, a diferencia de Perón, , no sólo apostaba sus cartas a sacrificar el nacionalismo sino también el populismo. Pero la nueva versión del stop and go con mercados de capitales abiertos cobró forma nítida a finales de los setenta y con mucho más claridad y coherencia en los noventa. La fase expansiva se financió con deuda (el ahorro nacional era bajo) y ello permitió su “alargamiento” , pero también significó una crisis magnificada , con efectos de stock, transferencias de riqueza y ruptura de reglas del juego difíciles de resolver. En cuanto al conflicto distributivo, se tornó más complejo. Quizás como la “lección aprendida” del estallido de 1975 – el primero y el último de una economía semi-cerrada y con baja deuda- el go vino acompañado – en los setenta y en los noventa - de las reformas estructurales , en particular de la apertura comercial y financiera externa. En un país con la estructura productiva de la Argentina, la apertura comercial afectó doblemente a las clases populares : a la Stolper- Samuelson, porque redujo el nivel de empleo; pero además, porque aumentó el precio de los bienes de consumo de las clases populares. Al menos en lo que se refiere al consumo, quizás los sectores de medios y altos ingresos se hayan beneficiado porque se abarataron los bienes de consumo sofisticados que ahora se importaban libremente . ¿ Qué ocurrió con el stop?. Como entre los 50 y los 70, el ajuste del tipo de cambio real redujo los salarios reales, pero con la aparición del desempleo – en particular durante los 90- hubo que poner en la balanza el hecho de que la depreciación real genera puestos de trabajo. Al fin, la apertura financiera agregó sus propias complicaciones al escenario tradicional : el conflicto distributivo ya no fue apenas lucha de clases (o de coaliciones sociales) en el seno de la nación . Apareció el acreedor externo como un actor nuevo que defendía su parte y que , como comprobó la historia, terminó pagando un duro precio durante el último stop. ¿Por qué proponemos que el ciclo de stop and go quizás haya quedado atrás?. Conviene aclarar que las razones que vamos a esgrimir no nacen hoy sino que en muchos aspectos son el resultado de una larga marcha. No hay un corte nítido que inaugure un cambio de régimen en una fecha precisa y es probable que nunca lo haya en la historia. Comencemos afirmando que el sector externo ya no es lo que era. Hemos dicho ya que desde los años 60 las exportaciones comenzaron a crecer. Podemos agregar ahora que el tímido y volátil despegue se convirtió con el tiempo en una marcha acelerada, desde fines de los ochenta más acelerada que la del comercio mundial. En el grafico 1 (paneles A y B) observamos el valor, el volumen, los términos del intercambio y el poder de compra de las exportaciones en un período de más de 120 años, y lo que se concluye es que el desempeño de la última década y media es aún superior al que va desde el primer Roca hasta la Gran Guerra, esto es, superior a aquella etapa que la historiografía denomina Expansión Exportadora. Gráfico 1 Tasa de variación anual media del poder de compra de las exportaciones, de las cantidades exportadas, del precio de las exportaciones e importaciones, y de los términos del intercambio Panel A (1875-2005) 8,6% 7,9% 10% 0,0% 1,4% 0,7% 0,7% 4,5% 4,4% 0,3% 0,3% -0,9% -1,9% -0,2% 0,2% -0,5% 0,2% -0,7% 2% 1,7% 2,1% 4% -0,3% -0,6% 2,8% 3,4% 6% 5,5% 6,3% 8% 0% -2% 1880-1914 1914-1930 1930-1945 1945-1975 1975-2005 Poder de compra de Exportaciones Cantidades exportadas Precio de Exportaciones Precio de Importación Términos del intercambio Panel B (1975-2005) 7,9% 9,6% 7,9% 7,7% 8% 7,9% 10% 8,6% 12% -2% 1975-2005 1975-1990 Poder de compra de Exportaciones Cantidades exportadas Precio de Exportaciones Precio de Importación Términos del intercambio Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y otras fuentes 1990-2005 1,6% 0,8% -0,7% 0% -0,2% 2,2% 0,7% 0,7% 2% 1,4% 4% 1,9% 6% ¿Cómo fue que ocurrió? ; ¿fortuna o virtud?. Ambas. Hay fortuna en el hecho de que, partiendo de lo más profundo del valle, los términos del intercambio estén mejorando gradual y persistentemente, en parte porque los precios de exportación aumentan, en parte porque caen los precios de lo que importamos. En 1912 Keynes se lamentaba del largo deterioro de los términos del intercambio que estaba sufriendo...Inglaterra. Debido a la productividad decreciente de la tierra –argumentaba- “ cada día necesitamos entregar más bienes industriales a cambio de las mismas materias primas”. Keynes, como muchos de sus contemporáneos, creía , justo a las puertas de su final , que esa dinámica se iba a prolongar. No sabemos si lo que estamos verificando como un beneficio para la Argentina tiene futuro (aunque sí estamos viendo que ya tiene un pasado respetable), pero en todo caso hay fundamento para especular que no es un movimiento de corto plazo. Es conocido el punto de que la demanda de materias primas –también las alimentarias- está impulsada en parte por la región más dinámica del mundo, el capitalismo industrial “tardío-tardío” del Asia. En la misma cuna parece criarse la caída de los precios de importación. Samuelson ha escrito que nunca en su larga vida había visto producir bienes tecnológicos de punta con mano de obra barata que abarata esos mismos bienes en el comercio internacional. El aumento de los volúmenes exportados tiene un componente de fortuna – la expansión del comercio mundial- pero también un componente de virtud política. La apertura comercial le dio impulso y lo diversificó en un grado y en un sentido nada fáciles de comprender desde la teoría de la especialización en economía abierta. Más virtud hubo todavía en un acontecimiento reciente que, montado sobre el crecimiento largo de las exportaciones, le devolvió a la economía argentina una solvencia perdida a fines de los setenta : nos referimos a la reestructuración de la deuda, que al derrotar a los acreedores en la puja distributiva resolvió el principal y más gravoso problema de stock. Al inaugurarse la democracia en 1983, por tomar una fecha emblema, los intereses de la deuda pública y privada representaban el 70% de las exportaciones y limitaban hasta llevarlos al borde de la parálisis los márgenes de maniobra de la política económica. En 2001, otra fecha para el recuerdo, la ratio intereses de la deuda/exportaciones era del 45%, pero después de la reestructuración cayó a un tercio de ese valor (ver gráfico 2). Para un hombre de mi generación, la sola sospecha de que los dólares disponibles pueden no ser una restricción al crecimiento revoluciona la mente. Gráfico 2 Ratio de intereses (públicos y privados) sobre exportaciones 80 69,2 70 65,2 60 62,9 61,1 48,6 50 51,2 42,1 40 45,8 46,9 45,5 29,8 30 27,1 33,4 30,1 28,2 39,1 30,6 20,3 23,6 20 10 16,6 11,9 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 0 Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL e INDEC Sigamos el itinerario de los viejos modelos de stop and go. Las dos hojas de la tijera que recortaba el dinamismo económico eran la escasez de divisas y el conflicto distributivo que se activaba con la devaluación real y en parte la esterilizaba. Algo ha cambiado también en la arena del conflicto social. Así como, afortunadamente , el sector externo ya no es el que era, para fortuna o infortunio el conflicto distributivo tampoco es igual al de tres o cuatro décadas atrás. La larga agonía de la Argentina peronista ha terminado ; ya no hay, en términos sociales, una Argentina integrada y homogénea, con sindicatos fuertes. Naturalmente la lectura de los diarios puede devolvernos cotidianamente la imagen de las demandas sindicales que reclaman lo perdido , pero el dato duro y nuevo es la persistencia de la moneda devaluada a un costo inflacionario sorprendentemente bajo en términos históricos. Dos cambios estructurales contribuyen asimismo a atemperar el conflicto distributivo. Primero, la superposición entre canasta de consumo popular y canasta de exportaciones va perdiendo aquella nitidez que tenía entre los veinte y los setenta, entre el primer Yrigoyen y el segundo Perón (ver gráfico 3). Quizás el conflicto por consumir o exportar carne sea el canto del cisne de ese mundo. El otro cambio estructural es más conocido, pero también relevante : la industria ya no es el principal proveedor de empleo pero sí es un significativo proveedor de divisas. ¿Argentina exporta el alimento de las clases populares y da empleo a las clases populares en actividades que no exportan?. Ya no tanto. Gráfico 3 Caída de los bienes-salarios en el total exportado y de los bienes exportables en la canasta de consumo 70 60 50 40 30 20 10 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 0 Cereales, carnes y lácteos como porcentaje del total exportado Alimentos como porcentaje de la canasta de consumo Bienes transables como porcentaje de la canasta de consumo Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC De modo que en la nueva Argentina asistimos a la novedad de un tipo de cambio competitivo poco volátil, lo que en otro tiempos se hubiera definido como una contradicción en los términos. Volvamos ahora a 1975, ese instante de ausencia de intermediación política en el conflicto social que remata en la inflación más alta de la historia hasta ese momento y en el déficit fiscal más alto de la historia en cualquier momento.¿ Cómo se explicaban déficit fiscal e inflación en los modelos de stop and go? Apelemos a las investigaciones del CEDES y al concepto de transferencia. Aunque tras el ajuste del tipo de cambio real podía haber sobrante de dólares, los pesos que recogía el gobierno para cumplir con sus obligaciones y pagar la deuda eran insuficientes, de modo que había que recurrir al impuesto inflacionario para cerrar la brecha. He aquí otra maldición argentina: el cobre chileno o el petróleo mexicano son estatales, pero la pampa húmeda es privada y por lo tanto también es privado el superávit comercial que el gobierno tiene que transferir a sus arcas. Es conocido que la restauración represiva de la disciplina social que siguió al golpe militar de 1976 tuvo un pálido resultado en la dimensión fiscal y en el control de la inflación , y la impresión generalizada es que así siguieron las cosas por mucho tiempo. De hecho, si nos remontamos más atrás , probablemente pueda afirmarse que la Argentina nunca pudo dar el salto de la tributación de economía abierta - los derechos de Aduana – a los impuestos modernos (quizás haya que salvar parcialmente al primer peronismo de esta reflexión crítica ). Sin embargo, mirando el pasado de treinta años en perspectiva (ver gráfico 4) lo que se percibe es una larga travesía hacia la solidez fiscal (Cetrángolo) . El momento final de esa travesía es lo que sigue a la devaluación de 2002 . El tipo de cambio alto en una economía más abierta y con la deuda pública reestructurada implica una mejora automática en el resultado fiscal , porque la participación de los bienes y servicios transables en la recaudación es mayor que en el gasto público. A ello hay que agregar que el Estado se ha asociado compulsivamente, a través de las retenciones, a la revalorización del principal activo argentino, la tierra. Gráfico 4 Resultado Fiscal Consolidado (Nación-Provincias, % del PBI) 6 Superavit primario 4 Resultado financiero 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 1967 1965 1963 1961 -14 Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Economía de la Nación La devaluación real , por fin, ha aumentado la tasa de ahorro nacional (ver gráfico 5). El argumento es “kaldoriano”. La transferencia de ingresos ha sido a favor de los que ahorran más (la punta de la pirámide distributiva, el Estado) y en contra de los que consumen más (por ejemplo, los trabajadores informales de bajos salarios ). Vacilo en afirmar esto en forma concluyente porque no tengo prueba fundamentada de que los ricos ahorren más que los pobres, pero no hay vacilaciones respecto al salto de calidad en el ahorro público. Por otra parte, cuando las piezas se acomodan los efectos benéficos se multiplican. Hemos visto antes que los términos del intercambio exterior de la Argentina vienen mejorando persistentemente y que una parte importante de ese fenómeno se explica por la caída de los precios de importación. Ahora podemos incorporar otro ingrediente: la parte del león de ese proceso deflacionario se la llevan los bienes de capital. Así como ha aumentado el poder de compra de las exportaciones, también ha aumentado el poder de compra del ahorro. El financiamiento de la inversión se origina – como consecuencia de esta combinación de factores- totalmente en el ahorro nacional. Es bueno en este aspecto vivir con lo nuestro : modera la volatilidad y elimina los costos del sudden stop. Gráfico 5 Tasa de ahorro nacional y tasa de ahorro nacional corregida por poder de compra* 35 30,66 29,2 30 26,4 25 22,25 20 17,19 15 15,98 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1977 1975 10 1979 tasa de ahorro corregida por poder de compra tasa de ahorro a precios corrientes Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC *Nota metodológica: la tasa de ahorro nacional corregida por poder de compra se calcula como la tasa de ahorro nacional (ratio entre Ahorro Nacional y PBI a valores corrientes) ponderada por el índice de precios de las importaciones de bienes de capital teniendo en cuenta que en promedio aprox. un 50% del ahorro se destina a compra de bienes de capital ¿Cómo titular este breve trabajo? Una alternativa es Réquiem para el stop and go. Otra es ¿Réquiem para el stop and go?. Las maneras cautelosas del mundo académico me invitan a elegir el segundo ; mi intuición, el primero. Y no es sólo una cuestión de intuición . La economía argentina se ha convertido, una vez más , en un campo de experimentación analítica. A la inversa de lo que ocurría durante los años noventa hay buenos fundamentos macroeconómicos y mal clima de negocios . La inversión – en definitiva el jurado de última instancia – es la más alta en casi treinta años.¿ Quiere decir que a la hora de la verdad ganan los fundamentos?. Mejor no apresurarse. Siempre puede ocurrir que alguna política económica equivocada perturbe por algún tiempo las tendencias de fondo. Además, como la explicado Dani Rodrik en ¿ Good Bye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?, nunca se sabe cuánto más podría invertirse – y cuánto más persistentemente- si allí donde hace falta mejoraran , o aparecieran , las tan mentadas reglas de juego que acotan la incertidumbre. Convengamos, sin embargo, algo: eso ya poco tiene que ver con el stop and go tal como lo entendimos por medio siglo .