«Descendientes de los primeros». Las probanzas de méritos y

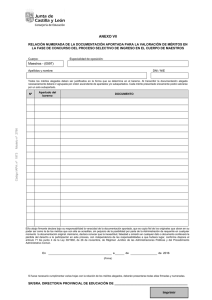

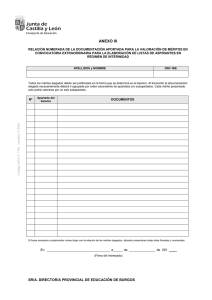

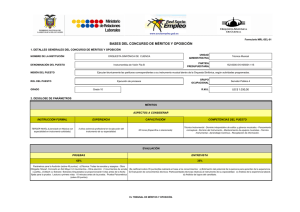

Anuncio