Sobre lo bello y lo feo: la belleza en la Iglesia Católica

Anuncio

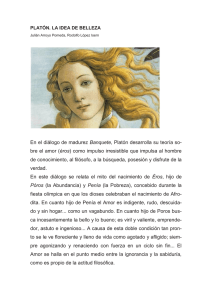

Sobre lo bello y lo feo: la belleza en la Iglesia Católica Eduardo Vidal Instituto de Formación Docente N° 12 – Neuquén Escuela Superior de Bellas Artes En el presente texto se realiza una recensión de la investigación “Sobre lo bello y lo feo en el arte”, realizada entre las cátedras de Filosofía y Sociología del Arte de la Escuela Superior de Bellas Artes. Introducción: Preguntándonos sobre la belleza, podemos encontrar muchas respuestas, hasta incluso que esta no existe. En el mismo sentido, en el caso de su existencia, ésta implicaría la posibilidad de su ausencia, es decir, aquello considerado como feo. El enfoque otorgado a la presente se funda en la existencia social del concepto/categoría, es decir, en la existencia de actores que lo recrean, y que en definitiva le dan contenido teórico. Su fundamento puede o no ser el poder que se detenta como grupo social, o bien, además de éste, el fundamento racional y filosófico. El actor requerido ha sido un grupo social presente a lo largo de toda la historia occidental: la Iglesia Católica. La elección no es arbitraria, sino que ella ha estado presente en la configuración de la sociedad occidental, ha tenido al arte como su aliado incondicional para realizar su misión. Y por si fuera poco, 1 continúa su existencia, aunque claro, ya sin tanta influencia sobre la vida social y política. Hemos obtenido en el desarrollo de la definición de belleza que se ha tenido y se tiene dentro de la institución Iglesia Católica, un posicionamiento que es extensible a espacios no religiosos. Lejos de ser un hecho sociológico en sí mismo, es decir, un hecho que responde a un grupo social de acuerdo a su posicionamiento, éste, en realidad responde a un elemento, diríamos “objetivo”, es decir, fuera del grupo, y aplicable a otras situaciones, que revelan una impronta universal, más que sociológica. Antes de ser una valoración de grupo, ésta, además de ser comprobable, es compatible para todo ser humano, sin distinción de sociedad, raza o religión. La belleza para la Iglesia es un tema que no pertenece al pasado, sino que se inscribe en una realidad que atraviesa el tiempo y lo inunda. La Iglesia conecta vida natural con vida sobrenatural, porque la fe que profesa, hace que la lectura que hace de la realidad, se fundamente en el Creador mismo de los elementos que dan vida a esa realidad. Verdad, Bien y Belleza La Iglesia sostiene la idea de belleza, constituyéndola como parte de una especie de tríada, de la verdad, el bien y lo bello. Son estos los trascendentales de Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, aquellos que manifiestan al ser en plenitud. Al decir de Silvia Campana (2009): Todo es capaz de ser conocido y por eso decimos “verdadero”, y todo es capaz de ser amado y decimos “bueno”. ¿Y la belleza? Ella dice más que lo verdadero y el bien porque es la última en ese despliegue, conforma comunidad con ambos y es resplandor del ser, que sólo busca ser 2 contemplada, no poseída, y provoca en quien la contempla un gozo que es chispa de infinitud (p. 101). En cierto sentido la belleza es la expresión de lo anterior, de la verdad y el bien, entendida la verdad como lo conocido, aprendido, lo que está en nuestro saber, más aún parte de nuestro ser, y el bien como aquello que nos atrae, el deseo de aquello que consideramos bueno, bueno y en cierto modo parte de nuestro ser. Lo bello, entonces, es la expresión misma de lo conocido y considerado como bueno. Su “reflejo”. Su constitución frente a mí. El encuentro con la belleza me hace salir de mí. De ahí lo trascendental. Cuando hablamos desde la fe católica, lo hacemos desde el encuentro con Jesucristo, y esto puede expresarse en la Liturgia, es decir, el servicio religioso, donde efectivamente se da esta tríada; en la vida del santo, que es aquel que reúne la verdad conocida, y el deseo de ella (bien), su recreación no es otra que el ejercicio, la expresión misma de la belleza en su persona, “que hermosa persona” “qué bella”. No hay una referencia a una estética formal o técnica, sino a algo que trasciende, en este caso la persona, que refleja lo bello, que resplandece. En la Liturgia se produce mediante la percepción de lo sobrenatural en ese presente, en ese desarrollo del servicio, que me hace presente a aquel que es la Verdad y que deseo como un bien. En las artes visuales también esto es posible. Juan Pablo II ha expresado que el ícono “de manera análoga a lo que se realiza en los sacramentos, hace presente el misterio de la Encarnación en uno u otro de sus aspectos”. Los íconos, sabemos, son producciones artísticas que manifiestan los hechos bíblicos o personas de la fe; los sacramentos son aquellos que hacen presente; no en recuerdo, sino concretamente, realmente, a Dios mismo. Los íconos entonces, harían presente la fe profesada, pero no con la palabra sino con la 3 imagen, se produce mediante ellos un encuentro entre Dios y el creyente. Michel Quenot (2004) al respecto menciona lo siguiente: La mirada de la fe se posa sobre la imagen santa y el corazón se deja interrogar. Efectivamente, la plenitud que se presiente en estas existencias singulares despierta curiosidad: ¿Qué hace la verdad de un rostro? ¿De dónde viene la luz que irradia? ¿En qué fuente se nutren esas existencias llenas de paz, unidad profunda, de energía y de irradiación? (p. 56). Y aquí surge el diálogo, porque se sale de sí al encuentro del otro. Cecilia Avenatti (2009) propone la experiencia estética que se vive en un hecho de dimensión religiosa como lo es la procesión al santuario, a partir de un texto de la Conferencia General del Episcopado latinoamericano en Aparecida, Brasil (2007) que dice así: La decisión de partir hacia el santuario ya es una confesión de fe, el caminar es un verdadero canto de esperanza, y la llegada es un encuentro de amor. La mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio (p. 121). El inicio de la experiencia estética comienza en la decisión de partir, de salirse de sí hacia un lugar donde no se va a ver una idea, sino una persona representada en una imagen. Conoce y desea, atraído por el bien que conoce, llegado a la imagen, la contempla, se compenetra en acto con ese Dios que se abaja y es solidario con el dolor humano, participa del acto. Para luego el gozo, la felicidad del diálogo concretado. Avenatti dirá que es un espacio performativo, en donde la recepción participa con el ejercicio del gozo ante la belleza. 4 Como se ve la belleza mueve, es acto, no es tal si no produce un “movimiento interior”. La belleza “tiene vida” diríamos, y se hace eco. Sin embargo, Hans von Balthasar (1985) nos alecciona: El sujeto está preparado para recibir en su ámbito al objeto […] igualmente el objeto está preparado para revelarse en el ámbito dispuesto; pero es imposible calcular de antemano lo que resultará de esta recepción; no se puede adivinar ni deducir qué clase de despliegue se experimentará allí (p. 22). Pues claro, es personal, personalísimo. La percepción de lo bello, se da como expresión del ser, y en ese sentido debe producirse un “encaje” tan personal, básicamente humano. Dicho de otro modo, la experiencia existe, es real, pero no es mecánica. Es propiamente humana. Destacado este aspecto, el documento El camino de la Belleza (2009) describe la capacidad del arte para introducirnos en la experiencia trascendente: La creación artística posee una capacidad propia para evocar lo inefable del misterio de Dios […] la belleza artística suscita emoción, provoca silencio […] y conduce a la salida de uno mismo, al éxtasis en el que la persona se encuentra como transportada fuera del mundo sensible por la intensidad del sentimiento que la sobrecoge” (p. 47). Diríamos que frente a la percepción de lo bello “el sujeto experimenta en sí un movimiento interno que lo arrebata, un movimiento que lo mueve al amor” (von Balthasar, Gloria I, p. 24). Conclusión: Como hemos visto, para la Iglesia Católica lo bello existe, ha dado vida en el pasado y en la actualidad permanece con la misma fuerza. Ésta no se sostiene tanto por un dogma de fe o por criterio sociológico, sino por el ejercicio de la razón, su comprobación es universal, es decir, realizable por cualquier persona. Si aplicamos la tríada verdad, bien y belleza al mundo, observamos que bien pueden utilizarse. El conocimiento (verdad) que tenemos sobre algo, ese algo que conocemos y que nos atrae, que lo deseamos (pues lo consideramos 5 como bueno), al verlo plasmado, expreso, podemos llegar a sentir esa experiencia estética, ese gozo del que hablábamos desde la fe. La imagen, la foto inclusive, de una persona que conocemos, y por lo mismo, la consideramos algo bueno para la humanidad, su retrato, puede generarnos el gozo cercano a la belleza, también el caso de encontrarnos con esa persona que admiramos, y a la que podemos estrecharle la mano. Con una obra sucede algo semejante, aunque lo expresado no sea un tema religioso, sino algo que conozco y considero bueno, amado por mi, su presencia, hace contacto interior y llego al gozo. Podríamos agregar que lo feo sería la ausencia de esa dinámica: conocimiento de algo que nos produce rechazo, que no deseamos, que no consideramos como un bien. Su expresión, su presencia, es vivida como fea. La tríada iniciada con el conocimiento, no logra continuidad, pues no lo acepto como “verdadero”, y como tal, está ausente como bien deseado, por eso no hay contemplación, y tampoco gozo, todo lo contrario, rechazo y desagrado. En 1979 la psiquiatra italiana Graziella Magherini diagnosticó a más de 100 personas lo que ella denominó el “síndrome de Sthendal”, que consistía en vértigos y mareos de turistas que habían tomado contacto con obras de arte de todo tipo mientras visitaban Florencia. El nombre evoca al escritor y su experiencia: "Había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las Bellas Artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme". 6 La experiencia estético religiosa que hemos descripto tiene algo de esto, conocimiento de la obra, deseo (hay atracción en tanto considerada como un bien) y encuentro con ella. Lo bello, desde esta perspectiva, podemos decir que es una experiencia humana universal. Finalmente, lo bello, no es la obra, sino lo que expresa. ___________________________________________ Bibliografía - Pontificio Consejo de la Cultura: El camino de la belleza, editorial Ágape, Bs. As. 2009. - Campana, Silvia Julia: Fascinados por la belleza y abiertos al don, en “El camino de la belleza” Pontificio Consejo para la Cultura, editorial Ágape, Bs. As. 2009. - Juan Pablo II: Carta a los artistas, 4-4-1999. - Avenatti de Palumbo, Cecilia Inés: Ser testigos de la belleza herida en “El camino de la belleza” Pontificio Consejo para la Cultura, editorial Ágape, Bs. As. 2009. - H. U. von Balthasar: Teológica I. Verdad del mundo, Ediciones Encuentro, Madrid 1997. - H. U. von Balthasar: Gloria. Una estética teológica, Encuentro, Madrid, 1985. - H. U. von Balthasar: Gloria I. Metafísica. Edad Antigua, Encuentro, Madrid, 1986. - Mattera, María Constanza: El arte como epifanía de la belleza, en “El camino de la belleza” Pontificio Consejo para la Cultura, editorial Ágape, Bs. As. 2009. - Consejo Episcopal Latinoamericano: Aparecida: V Conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. 1ª edición CEA, Bs. As. 2007. ___________________________________________ 7