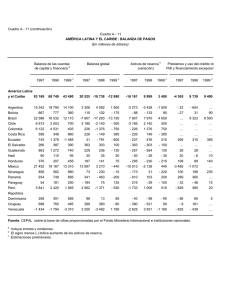

factores que explican la posición de desequilibrio de la balanza en

Anuncio