Niveles de depresión, autoestima y estrés en mujeres que tienen un

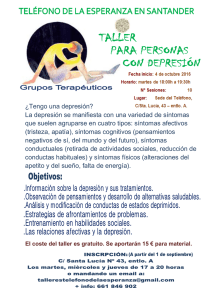

Anuncio