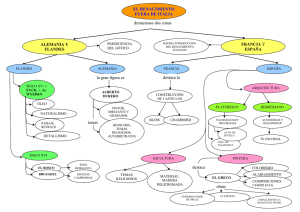

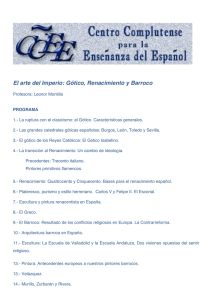

El primer Renacimiento en Euskal Herria: el Arte Plateresco

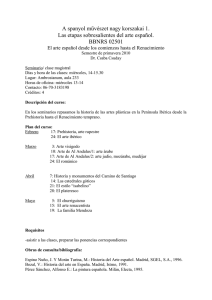

Anuncio