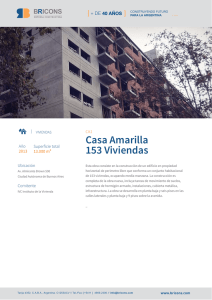

Vivir a orillas de las vías del ferrocarril. Viviendas

Anuncio