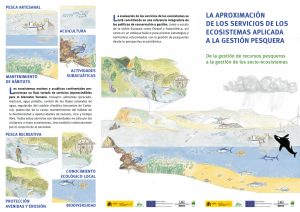

LA evALuAción De LOS SeRviciOS De LOS ecOSiSTeMAS

Anuncio