arquitectura tradicional de la manchuela

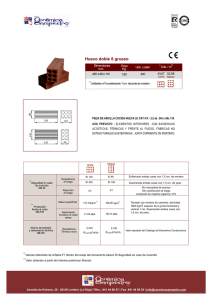

Anuncio