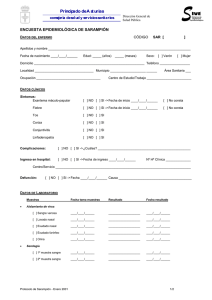

guía práctica para la eliminación del sarampión

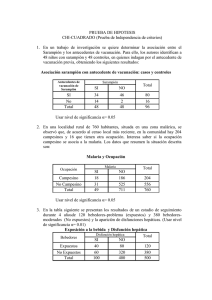

Anuncio