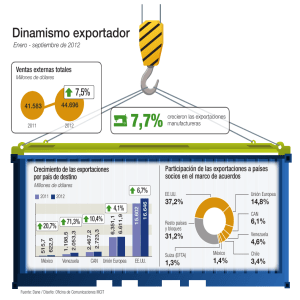

politicas promocion exportaciones

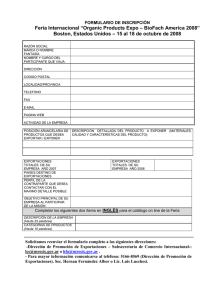

Anuncio