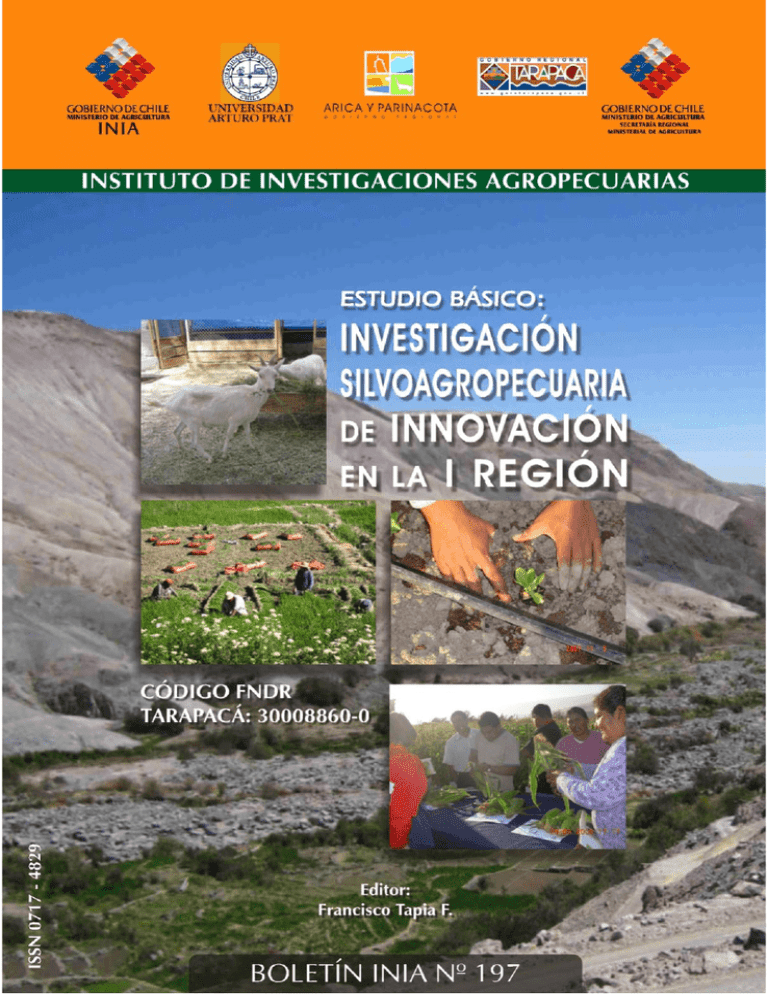

Estudio Básico

Anuncio