Carnicero, periodista (y algo poeta, también) había sido elegido

Anuncio

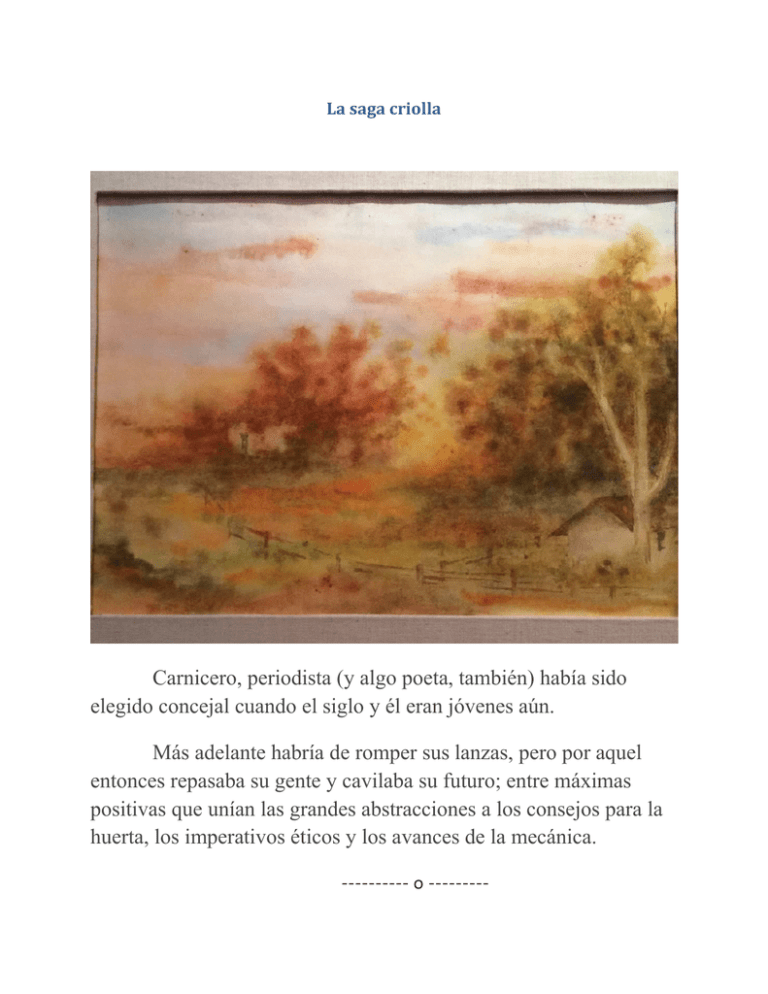

La saga criolla Carnicero, periodista (y algo poeta, también) había sido elegido concejal cuando el siglo y él eran jóvenes aún. Más adelante habría de romper sus lanzas, pero por aquel entonces repasaba su gente y cavilaba su futuro; entre máximas positivas que unían las grandes abstracciones a los consejos para la huerta, los imperativos éticos y los avances de la mecánica. ---------- o --------- Si el padre hubiera llegado a la edad de los recuerdos, se habría sabido un poco más sobre lo que fue (o lo que debió ser). Pero había muerto en la plenitud de sus fuerzas y sólo quedaba alguna anécdota fugaz, algún comentario pasajero en la vida de un hombre empacado y trabajador. Recordaba vagamente que un día lo alejaron de su casa, lo mandaron buscar agua a una cachimba lejana. En algún punto del camino, se encontró con uno de los ejércitos en marcha; al tratar de volver, sin saber cómo la incomprensible línea le cortaba todos los caminos. En medio de la siesta húmeda, con el sol que cuarteaba la tierra entre los descampados, en las sombras con olor a humus de los montes, en medio de aquella especie de rabiosa vida vegetal, el ejército perdía entre arroyuelos infectos, entre caminos que no conducían a ninguna parte, entre campos de mandioca que el monte había vuelto a ocupar. Se sucedían las contramarchas, las contraórdenes, los choques de carromatos, las lastimaduras de bueyes. El ganado arriado cortaba las filas. Los paraguayos, más tecnificados y en su medio, hacían apariciones fulminantes, pero la marea de los ejércitos seguía fluyendo: desmadejada, azarosa. Sus mayores flagelos eran las fiebres y el caos. Hasta se hablaba de algunos " locos de selva " que se perdían dando alaridos furiosos, peleándose con los árboles, tirándole machetazos a los mosquitos. Los paraguayos se habrían retirado como antes lo hicieron los orientales: quemando las cosechas y degollando los animales imposibles de transportar. Pero aquello era imposible en un país densamente poblado, y el monte cortándoles el camino. Hacia el norte, cuando pudo volver, sólo encontró tocones humeantes y el absurdo, siempre de mano de la tragedia: un gato aterrorizado, manchado de huevos de gallina. Después se escondió en el monte, los ojos agrandados, azul de miedo. Sin saber con qué fin, fue siguiendo la desorganizada marcha del ejército. A veces se mezclaba entre sus líneas indefinidas, entre gente que de uniforme sólo tenía un kepis sudado. Pasaba cerca de centinelas con las axilas inflamadas que se sacaban las garrapatas sin prestarle atención. Poco a poco, el hambre lo fue acercando a los campamentos; miraba, en el resplandor de las fogatas, las inmensas ollas de hierro, humeando de mate cocido. En medio de ruidos desconocidos, de algunos gritos difíciles de ubicar, iba buscando en las sombras para acercarse al carretón de las mujeres. En el descuido, alguna le robaba un mate de porotos, lo acercaba un brasero, le hacía algún encargo. En cierto momento vino a quedar medio descubierto, medio adoptado; entre preso y mandadero. A la edad de ocho años, cuando vadeó el Paraguay, arreaba una tropa como sirviente de un oficial argentino. En un invierno difícil, pasó horas en el agua. El ejército demoró varios días en el cruce del río, y en medio del desorden, cada uno debía cuidar primero de sí mismo. El movimiento comenzaba como antes del amanecer, en una oscuridad azulada, iluminada irregularmente por las fogatas. Entre los mugidos de los animales y los ruidos de hachas y martillos. Los árboles formaban una pared al lado del agua y devolvían el eco de un balido o una orden que se destacaba sobre el tumulto. Se trabajaba largamente chapoteando en la orilla. Se hacían balsas para las ovejas y el cargamento. Se cinchaba para subir los animales que se resistían ciegamente. Después llegaba el amanecer (humeaba el río al levantarse la niebla), la mañana fresca con sonidos claros. La orilla opuesta aparecía desdibujada, vagas pinceladas en tonos malva. Algunos se lanzaban delante de una yegua madrina o algunos toros. Los otros arreaban la tropa por el costado o detrás. Mientras entraban en el agua, los animales hacían un ruido sostenido de mugidos y patadas, había sentadas y resbalones; con el agua a la altura del pecho, enmudecían y comenzaban a nadar. Envarados y miedosos, levantaban muy alto el hocico, se entrechocaban y hundían. En ciertos momentos se ordenaban y ponían cada uno la cabeza sobre la grupa del que iba delante. El paraguayito, castañeteando los dientes, iba colgado del cuello del caballo, flotando a su lado, y se ayudaba con los pies. De a ratos, incitaba algún animal lerdo con gritos y patadas. Antes de terminar lo hicieron subir al lanchón, donde el escritorio Imperio de un importador asunceño alimentaba una fogata excesiva, que chamuscaba las tiras de carne asada de apuro, y donde calentaban unas pavas de mate cocido. La inmensa procesión vadeaba desprolijamente el río, que la arrastraba como dos quilómetros abajo. De lejos era un espectáculo silencioso, inconexo. A veces las ovejas asustadas se apelotonaban sobre el costado de una balsa y la hacían hundirse entre el chapoteo de muebles y cajones. Los animales se ahogaban sin balar, con los ojos desencajados y movimientos compulsivos. El sol ya se reflejaba sobre la superficie. A los 13 años huyó al Uruguay, tiene que haber llegado por Entre Ríos, y lo habrá apadrinado algún caudillo de la zona o lo habrá empleado alguna familia acogedora. Entre sus hombres de confianza tiene que haber hecho los primeros amigos, aprendido los usos de la gente, perfeccionado en los oficios del campo. Cuando llegó a Tacuarembó era un mocetón serio y orgulloso (porque quizás guardaba cierta aprensión, cierto recelo hacia los hombres). Con acusados rasgos tape: morocho subido, bigote lacio, ojos y pómulo saltones; algo corto de piernas, aunque de recia estampa a caballo. Pero si se quedó en Tacuarembó fue por otra razón. ---------- o --------- El alemán no había sido bien visto al principio. Llegó con su mujer y unos cerdos en un carretón. Se instaló en una parcela aislada y llevaba a los animales a beber al río. Al principio se salía a ver a aquel tropero de cerdos, y a pie. Para hacer visitas calzaba botas acordonadas y hablaba apenas, con un acento ridículo. Pero los alemanes tienen fama de trabajadores y algo de eso debe de haber. Como quiera que sea, entre aquellos chircales pronto surgieron unos surcos perfectos, como tirados a cordel, y la mujer comenzó a desempacar la más variada reserva de semillas. La tierra, nunca trabajada, brillaba renegrida y llena de lombrices. Al principio pasaban en la carreta, y cuando comenzó a levantar la casa, se decidió a acercársele uno de los italianos. Estos se habían transmitido sus oficios de albañiles viñateros, y el italiano vio que el muchacho comenzaba a levantar una casa de madera, en una tierra de bosques achaparrados y tupidos, de arbustos retorcidos y duros como piedra. Así comenzaron una sociedad de toda la vida, aunque la alemana al principio no entendiera a los italianos. Los veía como una tribu abigarrada y polvorienta, con hombres demasiado efusivos y desprolijos. Aunque su casa terminó siendo a la italiana. Fue creciendo un poco al acaso, a medida que aumentaba la familia; con varios patios de tierra, el del medio con un parral grande y desvencijado, de frescos rincones. Las paredes de ladrillo o de grueso adobe revocado a la cal. Por eso se inclinaba el parral: una de sus vigas encajaba en un muro de tierra y el agua se iba metiendo por las ranuras; cargado a fines del verano, el parral cedía por aquella esquina. Se inclinaba dejando colgar largos tallos pesados de hojas y frutos. La huerta se confundía con el jardín; en los canteros cerca de la cocina había margaritones y orégano. Siempre le gustaron los naranjos mediterráneos, enjutos y cargados de frutos, de fuerte colorido en contraste con los muros blancos. El mate fue lo primero que el gringo adoptó. Salido de algún oscuro enclave minero de la cuenca del Ruhr, después de una travesía que nunca quisieron recordar, habían llegado a los golpes de su carreta hasta aquellos confines. Al final del día se sentaba bajo el alero y dejaba vagar la vista por las lejanas cuchillas, por aquellos horizontes desmesurados. Los hijos iban naciendo y él los veía crecer rosaditos y gordos. Lejos habían quedado el hambre y la peste. El gringo, que había conocido la revolución industrial en su país de origen, trataría durante toda su vida de impulsarla en aquella tierra nueva, sin comprender que tendría que fracasar necesariamente, por la falta de un mercado y de una acumulación básica de capital. Hasta anduvieron buscando oro por Minas de Corrales. Sacaron unas piedras marrones que después de refinadas no daban ni para cubrir los gastos. Las fundían en una fragua rarísima, en un fuelle movido a pedal. El italiano lo acompañaba sólo por reírse de sus ingenios. Tuvieron que pasar muchos fracasos para que él se diera cuenta que, en realidad, no le importaba. Lo que lo impulsaba era la fuerza de cada empresa, la actividad redoblada por cada nueva concepción. Él ni se imaginaba que aquello era alegría creadora. Pero si no encontraron oro, encontraron buena cal. Pasaron muchas primaveras trabajando en la calera. Durante algunas semanas entre las siembras y la cosecha se iban a quemar cal a Minas de Corrales. De allí sacaron los fondos necesarios para el sueño del italiano: un molino triguero. Con muchas ayudas fiscales, construyeron primero un molino hidráulico – que se inundaba en invierno y se secaba en verano. Por eso, más adelante lo cambiaron por una noria de mulas. Aunque nunca se acostumbró a andar a caballo. El muchachote aldeano siempre había visto la equitación como un deporte señorial y se encontraba fuera de lugar, a caballo. Por eso su involuntaria admiración por el brasilero Fonseca; un mulato jaranero y fachendoso, que gastaba los premios de las pencas con nómade prodigalidad. ---------- o --------- La madre, con cierta complacencia en su carácter, solía contar el modo como conoció a su esposo. En un sereno crepúsculo de fines de verano, cortaba leña en la esquina de la granja. Ella había reparado hacía tiempo en aquel paraguayo sombrío; quizás aspirara a ser el consuelo de su aislamiento altanero. El paraguayo, que había conocido alguna patriada, en algún momento de su trajinar había conseguido su muda de ropa, sus aperos tachonados, y un caballo que cuidaba mucho mejor que a sí mismo. Como en tantas otras tardes, se las ingeniaba para pasar frente a la chacra de los alemanes. La encontró alejada de la esquina, y sofrenó su caballo: ¿La ayudo rubia linda? ¡Váyase a la mierda, que para algo tengo brazos! Hicieron una pareja unida, con un afecto fuerte y sin ternezas, hecho más bien del trabajo de labrarse sus caminos. En aquel medio aislado y sencillo, no era difícil hacerse de un pedazo de tierra, y un jornalero podía instalarse con independencia. Pero sujetos a una economía de subsistencia, era difícil sobrellevar años de malas cosechas, o inundaciones invernales que dejaban vastas regiones aisladas y sin recursos. Aunado al carácter inquieto del paraguayo, la familia tuvo sus orígenes itinerantes. A lo largo de aquel trayecto accidentado a la búsqueda de su lugar, hasta tocaron algunos puntos del sur de Brasil, y también vivieron necesidades – que después eran recordadas risueñamente, como los buenos viejos tiempos. En cuanto al paraguayo, su trabajo más sedentario consistió en guiar la diligencia que hacía el trayecto hasta el puesto de Montevideo. Quince días de ida y quince de vuelta, con malos caminos como para aguijonear su espíritu cerril. Por aquel entonces se instaló en Tacuarembó don Juan Gómez, un finisecular de principios dogmáticos, lleno de grandes intenciones y mano fuerte como para educar salvajes. El paraguayo, que también tenía el sueño de m'hijo el doctor, mandó a los suyos, algunos ya crecidotes, a las clases del maestro. Al volver, todos los meses, encontraba a los hijos por el cuarto o la cocina, ocupados en sus deberes. Él se instalaba junto al fogón, silencioso y lleno de gozo, con su admiración de ignorante por la cultura. Uno de los hijos menores, un flaquito vivaracho y estudiante aprovechado, aunque no el más estudioso, hizo cierto día alguna barrabasada. Don José Gómez lo mando a la casa: Y le dice a su padre que le dé una paliza de parte mía. El resto de la quincena pasó en una espera medrosa en que se hablaba en voz baja. Hasta los perros andaban silenciosos como si entendieran el temor de los muchachos. Cuando llegó el padre, fue una paliza histórica. Como caporal de diligencia, tenía un arriador de doce metros y cierta fama, que usaba sólo en contadas ocasiones: ¡P'analfabeto en esta casa da conmigo, gurí sinvergüenza! y le bajaba un arriadorazo. La madre decidió hacerse presente; un poco por secundarlo, otro porque no se le fuera la mano. ---------- o --------- Como en tantas familias numerosas, cundo faltó el padre fue el mayor de los hijos el encargado de suplirlo. Con un sostenido mercado europeo de carnes y al abrigo de una precavida legislación, se desarrollaba el Uruguay de las vacas gordas. Un carnicero podía costear los estudios de alguno de sus hermanos, que completaban sus necesidades con algunas pequeñas changuitas. Una vez recibidos, se integraban a aquella pujante clase media, abierta a las innovaciones tecnológicas y los golpes de audacia. De entre los modos como los hermanos se hicieron de una posición, uno compró un bañado y lo secaron en épocas en que se araba con bueyes, introduciendo el arroz en la cuenca del Tacuarembó. Otro empeñó todo lo que tenía para importar cinco vacas y un toro de raza. En el camino murieron tres, y prendó las que llegaron, para volver a traer tres nuevas. La madre, que había enviudado joven, iría por aquel entonces entrando serenamente en la vejez. Con una cantidad de nietos rubios, pardos y gateados, entre los que tenía que haber de todo. Ella los quería a todos de un modo incondicional, pero sin perder lucidez: Pa' querer a los míos no preciso engrupirme, che. El mayor de los hermanos, que había conocido el callado esfuerzo de la madre, siempre se sentiría reconfortado por su mirada; una mirada entre confiada y sorprendida, que parecía transmitirle su luz a las cosas en que se posaba. Era fácil confundir aquellos ojos claros con ingenuidad. Todo lo contrario: eran ojos viejos, experientes, incluso con una chispa de malicia. El periodista, que heredaría su inteligencia irónica (pero con una boca grande, un poco sarcástica) sabía que en definitiva no era sino confianza en sí misma; un optimismo fundamental, que la hacía mirar con simpatía a los hombres y a las cosas. Una conciencia tan vivaz que era una especie de generosidad –porque no la gastaba en sí misma sino que la dirigía alegremente al intrincado discurso de la vida. ---------- o --------- En cuanto a él, joven concejal en situación de contraer estado, prefería a la italianita maestra; una muchacha saludable y emprendedora que enseñaba el catecismo en la misa dominical. El paisano estoico que yacía en el carnicero y el joven librepensador que había en el periodista, no podían simpatizar con toda aquella beatería: pero tendría que bautizarse para " llevarla al altar" y con ella viviría largamente. ---------- o --------- Todo vino a cuento porque decía Goethe que cada hombre reproduce en pequeño la historia de la humanidad. La literatura es una recreación subjetiva de esa historia; pero sólo se sorprenden los jóvenes: quienes han asumido la larga historia que llevan tras sí, sonríen propicios al porvenir. PEDRO G. RIOS 2B 24D 1132