orientación discrecional y cíclica de la política fiscal en costa rica

Anuncio

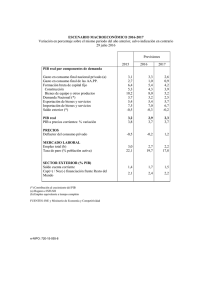

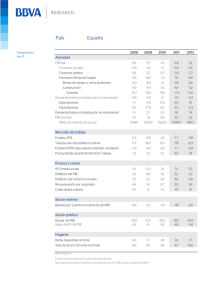

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA DIVISIÓN ECONÓMICA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DIE-PI-01-95/R ORIENTACIÓN DISCRECIONAL Y CÍCLICA DE LA POLÍTICA FISCAL EN COSTA RICA Eduardo Méndez Quesada Rodolfo Durán Víquez MAYO, 1995 TABLA DE CONTENIDO I.INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 2 II.ASPECTOS GENERALES....................................................................................................... 3 III.METODOLOGÍA DEL INDICADOR DE ORIENTACIÓN DISCRECIONAL Y CÍCLICA DE LA POLÍTICA FISCAL.................................................................................................................. 5 IV.EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FISCALES Y DE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA FISCAL ............................................................................................... 12 V.ANÁLISIS DE RESULTADOS.................................................................................................. 15 VI.RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES..................................................................... 22 BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................ 25 ORIENTACIÓN DISCRECIONAL Y CÍCLICA DE LA POLÍTICA FISCAL EN COSTA RICA 1 SUMARIO El déficit presupuestario, ya sea como magnitud absoluta o como proporción del PIB, es el resultado más visible de la gestión fiscal que muestran las estadísticas usualmente empleadas para evaluar el desempeño del gobierno; éste es considerado generalmente como un reflejo de la política que de manera discrecional llevan a cabo las autoridades en el periodo. Sin embargo, ese saldo es afectado también por el entorno económico, el cual se aproxima empíricamente por las fluctuaciones del producto alrededor de su sendero de largo plazo (ciclo): por el lado de los ingresos, se reconoce la influencia de los estabilizadores automáticos que varían al ritmo de la actividad económica; por el de los gastos, el crecimiento secular tiende a generar mayores demandas sociales por bienes y servicios públicos y transferencias estatales. Este estudio presenta los resultados para Costa Rica de aislar el componente del déficit público inducido por la coyuntura y aproximar así la parte que se estima obedece propiamente a la política fiscal. Se calcularon dos indicadores para el Sector Público Combinado en el lapso 1987-1994: el que muestra el efecto discrecional de la política sobre los gastos, los ingresos y el déficit (IED) y el que refleja los cambios en esa gestión o impulso fiscal (IIF). El análisis de esos indicadores señala que la influencia del entorno parece ser un facto r importante en la determinación de los desbalances fiscales en Costa Rica y permite apreciar esfuerzos discrecionales de contención o políticas expansionistas que son encubiertas en alguna medida por las cifras fiscales. Además, los resultados dan indicios de la existencia de cierto ciclo políticoelectoral: en los primeros años de un gobierno se aprecian esfuerzos contractivos que se relajan antes de los próximos comicios. I.INTRODUCCIÓN Si bien la economía costarricense ha mostrado logros significativos en materia de crecimiento y de estabilidad macroeconómica en los últimos años, el desbalance de las finanzas del sector público sigue siendo un escollo importante para asegurar una estabilidad de más largo plazo. Pero, no obstante la relevancia de los temas fiscales, desde el punto de vista analítico existe una gama reducida de instrumentos para evaluar el desempeño fiscal del Estado. Las estadísticas primarias sobre los ingresos, los gastos, el déficit presupuestario y el endeudamiento público, sea en sus niveles absolutos o con respecto a alguna magnitud macroeconómica de referencia, parecen tener una utilidad limitada para analizar el comportamiento y determinar las implicaciones de la gestión gubernamental, ya que no permiten valorar algunas facetas importantes de la política fiscal como son su orientación discrecional y cíclica, la sostenibilidad de la deuda pública en el tiempo o el impacto de esta política sobre la demanda agregada. En razón de la conveniencia de contar con instrumentos más elaborados que los empleados usualmente para el análisis del sector público, en este trabajo se intentó determinar en qué medida la evolución del déficit obedece al entorno macroeconómico y cuánto corresponde, 1 Autorizado por Claudio Ureña Ch. Asistentes: Doris Rojas Ch. y Rodney Pacheco P. 2 propiamente, a la gestión discrecional de la política fiscal, y si ésta refuerza o se contrapone al ciclo económico . 2 Este documento presenta, para ese indicador de orientación expansiva o restrictiva y cíclica de la política fiscal, el análisis de los resultados de los cálculos realizados para el Sector Público Combinado en el periodo 1987 a 1994, los cuales fueron el nivel institucional y el lapso temporal seleccionados para hacer la estimación. El informe se estructuró de la siguiente manera: en la segunda parte se presentan algunos tópicos relevantes a manera de introducción del tema; en la tercera, se expone la metodología de los indicadores y su interpretación; en la cuarta, se hace una reseña de la evolución reciente de las principales variables fiscales y de las medidas de política de ingresos y gastos públicos, como marco de referencia de los indicadores. En la quinta sección se comentan los resultados cuantitativos y, en la sexta, se apuntan las conclusiones del trabajo. Finalmente, se presenta un anexo con la información básica utilizada. II.ASPECTOS GENERALES El déficit gubernamental es el flujo constituido por el exceso de los gastos públicos totales sobre los ingresos corrientes durante un determinado periodo. En esencia, es igual a la variación de la deuda pública durante el intervalo, esto es, en el valor del acervo de los pasivos del gobierno en ese lapso. Entre los tipos de déficit que pueden definirse, existen dos conceptos generalmente utilizados cuya diferencia radica en si se incluyen o no los pagos de intereses sobre la deuda como parte de los gastos públicos: el déficit primario excluye del gasto los intereses pagados mientras que el otro concepto, llamado déficit total o simplemente déficit, sí incluye esos gastos financieros. La razón de que se definan esos dos saldos es que cada uno brinda respuesta a inquietudes diferentes: el déficit primario responde a la interrogante, ¿son los ingresos actuales suficientes para cubrir los gastos que requieren los programas públicos?; en tanto que el déficit total responde a ¿cuánto se deberá endeudar el gobierno en el periodo para cubrir el exceso de su gasto total sobre los ingresos?, ahí pesa, además del resultado de las operaciones del ejercicio, la carga financiera sobre la deuda acumulada de periodos anteriores. Sin embargo, se estima que el saldo presupuestario tal y como se presenta usualmente (total o primario; nominal o como porciento del PIB), no es un buen indicador de la acción intencional del gobierno a través de la política fiscal, debido a que no permite distinguir entre los cambios atribuibles a decisiones políticas autónomas o discrecionales, de aquellos que se derivan de la coyuntura económica, los cuales pueden calificarse como transitorios . 3 2 A pesar de los esfuerzos realizados, la disponibilidad de información fue el principal impedimento para evaluar la sostenibilidad de la deuda y los efectos fiscales sobre la demanda agregada. Una presentación suscinta de los indicadores pertinentes se encuentra en Méndez y Durán (1994). 3 Sin embargo, en esa simplificación del problema debe tenerse presente también la existencia de al menos una tercera influencia: el efecto sobre los parámetros fiscales del resto de medidas de política económica, entre ellas, la comercial y cambiaria y la monetaria y crediticia, en reconocimiento de las interrelaciones (complementariedad y sustituibilidad) de los instrumentos de política. 3 El desbalance público se puede considerar, entonces, como el agregado de dos elementos : 4 i) Un componente inducido totalmente por el entorno económico. Este se asocia con el concepto de "déficit cíclico" o "déficit cíclicamente neutral", debido a que esa coyuntura macroeconómica se aproxima generalmente por las variaciones del producto alrededor de su sendero de largo plazo (ciclo), dejando de lado el efecto de otras variables . 5 ii) Un componente discrecional, que refleja decisiones de las autoridades sobre la política de gastos e ingresos públicos. Este se denomina "déficit discrecional" que, bajo el supuesto anterior, sería aquél que existiría si la economía siguiera su trayectoria de crecimiento de largo plazo, con lo que todo su comportamiento provendría de la gestión de la política y no de la coyuntura . 6 7 Si se eliminara el elemento de "contaminación cíclica", sería posible obtener una medida de la dirección e intensidad de la política fiscal. El comportamiento del déficit así ajustado resultaría sólo de la discrecionalidad de ingresos y gastos públicos por lo que sería un indicador más apropiado para efectos de análisis económico puesto que daría una idea más clara del éxito de políticas tendentes a corregir desequilibrios fiscales o a imprimirle determinada orientación a esa política. Además, ello facilitaría el proceso de coordinación entre las políticas monetaria y fiscal, ya que permitiría llevar a cabo una política monetaria acorde con el signo y la magnitud del estímulo o contracción presupuestaria, si se conociera a priori la intención de los rectores de las finanzas públicas. De acuerdo con lo indicado, aunque el nivel y el curso temporal del déficit público depende en gran medida de elementos discrecionales de política, ese saldo responde también en cierto grado al ritmo de la actividad económica. Por el lado de los ingresos, es reconocido el comportamiento de los denominados estabilizadores automáticos que tienden a fluctuar al tenor de la dinámica coyuntural ; además, por el lado de los gastos, el crecimiento económico secular deriva mayores demandas sociales por bienes y servicios públicos y, probablemente, transferencias estatales más elevadas. 8 Puesto que en periodos de expansión ecónomica (fase ascendente del ciclo), los ingresos del sector público tienden a crecer a un ritmo más acelerado, el efecto de esa situación coyuntural sobre el saldo fiscal es que éste tienda a ser superavitario. Por su parte, en caso de que la economía se encuentre en una fase recesiva o de desaceleración económica, el saldo tiende a posiciones netas deficitarias, al darse un bajo crecimiento de los ingresos como resultado de la coyuntura. Todo ello, en presencia de las influencias de la expansión económica de largo plazo sobre el gasto público. 4 Bajo esa concepción, tanto los dos tipos de déficit, los gastos y los ingresos, así como sus desgloses institucionales y por distintos rubros , pueden separarse también en esos elementos. Ello podría ayudar a identificar los orígenes de los cambios observados en el saldo presupuestario, o sea, a qué institución, tipo de gasto o fuente de recursos se deben principalmente los resultados. 5 Como se verá ese fue el criterio adoptado en este trabajo. 6 Algunos autores se refieren a este concepto como "déficit estructural", aquel que resultaría en ausencia de choques temporales que desvían a las variables económicas de su tendencia, probablemente en contraposición con el componente inducido por esa coyuntura. 7 Por ejemplo, un déficit público que crece más que lo que inducen el ciclo económico (los ingresos) y la tendencia del producto (los gastos) reflejaría una política fiscal expansiva y viceversa. 8 En especial los impuestos de ventas, consumo, comercio exterior y renta. 4 Así las cosas, resultados presupuestarios exitosos vistos desde la óptica de descensos significativos del déficit pueden ocultar políticas fiscales expansionistas, en tanto que déficit importantes podrían no hacer ver esfuerzos de contención fiscal, debido a los citados efectos del ciclo económico sobre las finanzas públicas . Ese impacto coyuntural puede reforzar también las medidas de política fiscal, haciéndolas verse más expansivas o restrictivas de lo que la intención gubernamental pretendía. 9 Otro elemento importante de señalar es la orientación de la política fiscal en la fase particular del ciclo por la que atraviesa la actividad económica . Una política expansiva (sea por grandes aumentos de los gastos o por una reducción relativa de los ingresos) en una etapa de recuperación económica, reforzaría al ciclo, mientras que en una fase recesiva, se contrapondría a él. Por su parte, políticas restrictivas (por menores gastos o elevación de impuestos o precios de bienes públicos) en una etapa recesiva, apoyarían al ciclo y se opondrían a él en la de reactivación. 10 Entre los beneficios de contar con indicadores del efecto discrecional de la política fiscal, Gómez (1993) menciona los siguientes: i)Conocer la orientación de la política fiscal da idea de la contribución que pretenden realizar las autoridades fiscales al ahorro nacional. ii)Contar con un indicador del cambio discrecional del saldo presupuestario puede servir como un indicador adelantado de la evolución futura de la política fiscal. Ello debido a que muchas decisiones políticas tienen implicaciones sobre las finanzas públicas que permanecen durante varios años. iii)Permiten analizar la reacción de las autoridades ante cambios en el entorno económico. III.METODOLOGÍA DEL INDICADOR DE ORIENTACIÓN DISCRECIONAL Y CÍCLICA DE LA POLÍTICA FISCAL Una cuestión importante para la separación del presupuesto del sector público en una parte discrecional y otra inducida por el ciclo, a fin de contar con un indicador de la dirección en que las autoridades fiscales intentan variar el saldo presupuestario, es definir un marco económico de referencia que permita evaluar el efecto del entorno sobre el presupuesto público. Ello exige determinar, además del efecto de las fluctuaciones del nivel de actividad económica con respecto a su trayectoria de largo plazo, el de variables como la tasa de inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio y factores estructurales y coyunturales relevantes. No obstante, usualmente se emplea como marco de referencia la actividad económica secular; en general los autores estiman que, con sus limitaciones, éste proporciona una referencia global, simple pero aceptable, para los propósitos buscados. 9 Por ejemplo, el déficit puede disminuir (aumentar) en un periodo en que se realicen esfuerzos de expansión (contención) del gasto, si como producto de encontrarse en la fase alta (baja) del ciclo económico ocurre un alto (bajo) crecimiento de los ingresos fiscales. 10 Aquí se asume el planteamiento keynesiano tradicional de que el gasto público tiene un efecto directo sobre el producto y que los ingresos lo afectan en forma negativa . 5 La tasa de crecimiento de largo plazo puede aproximarse de diversas maneras, entre ellas : como aquella que la economía podría mantener de forma sostenida haciendo el máximo uso de sus factores productivos (producto potencial); aquella que puede esperarse como tasa de variación media de la economía en el largo plazo (tendencia) ; aquella compatible con una tasa de desempleo de baja inflación y de equilibrio de la balanza de pagos. Obviamente, esas tasas y cualesquiera otras que se consideren con base en otros criterios, no tienen necesariamente que coincidir. 11 12 Una vez definido un escenario de crecimiento para la economía, es necesario determinar la sensibilidad del presupuesto público ante variaciones del producto, esto es, la magnitud y el signo de las elasticidades de los ingresos y gastos públicos con respecto al producto nacional, sea para las magnitudes globales o para categorías específicas de los elementos presupuestarios. La aplicación de esos coeficientes a los ingresos y a los gastos gubernamentales permitiría obtener el déficit cíclico y, por diferencia con el déficit observado, el discrecional . 13 Un buen indicador fiscal de este tipo debería ofrecer, entonces, dada una senda temporal para el producto y los coeficientes de elasticidad estimados o supuestos, una medida de la porción del saldo presupuestario atribuible a modificaciones de política de los ingresos y gastos. El contraste de ese indicador en el tiempo permitiría, además, determinar cambios en la orientación de la política o como es llamado a veces, el impulso fiscal . 14 Sin embargo, si se atendiera a los diversos escenarios del producto de referencia y a las diferentes elasticidades posibles, podría construirse un muy amplio conjunto de variantes. A ese respecto, varios autores aconsejan que los indicadores deberían cumplir con los siguientes requisitos: ser simples, fácilmente computables, requerir pocas proyecciones, basarse en conceptos económicos positivos y no depender de modelos económicos específicos. 15 Tres indicadores que cumplen con esas condiciones son : 16 i) El denominado "Variación del déficit ajustado del ciclo", utilizado por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). Para estimar el déficit ajustado por los efectos del ciclo económico, se parte de un PIB potencial nominal estimado bajo el supuesto de que la tasa de desempleo del año previo se mantiene en el año en estudio, con base en estimaciones del coeficiente de Okun , y empleando el deflator del PIB para el cálculo en términos nominales. Se aplican elasticidades estimadas por principales rubros de ingreso y de gasto a las diferencias relativas entre el producto nominal potencial y el observado. 17 11 Viñals (1985). Este fue el concepto seleccionado para el cálculo de los indicadores en este estudio. 13 Puede computarse también la acción discrecional por el lado de los gastos o los ingresos, restando los componentes cíclicos de tales rubros a los g astos e ingresos observados. 14 Por ejemplo, esfuerzos diferenciales de mayor o menor contención fiscal o el paso a políticas más expansivas aún en un contexto de aparente disciplina fiscal. 15 Viñals (1985) y González y otros (1991), por ejemplo. 16 Para mayor detalle, ver Gómez (1993). 17 Variación porcentual del producto asociado con una variación de un punto porcentual en el nivel de desempleo. 12 6 El indicador de la OCDE consiste en el cambio en ese saldo como proporción del PIB, con lo que refleja la mayor o menor expansión o contracción discrecional de la política fiscal en cada año con respecto al anterior. ii) La "Variación del déficit ajustado del ciclo", definida por la Comisión de la Comunidad Europea (CE). El saldo presupuestario ajustado por el ciclo se define como la diferencia entre el déficit observado y su componente cíclico. Este último se calcula con base en un PIB potencial aproximado mediante el filtro de Prescott (tendencia); el uso de la elasticidad del ingreso fiscal respecto al PIB (media ponderada de los coeficientes estimados por la OCDE) y un ajuste a los gastos según el costo marginal de las prestaciones por desempleo con respecto a la tasa de paro y la elasticidad del desempleo con respecto al PIB (inverso multiplicativo del coeficiente de Okun). El indicador de la CE es la variación del déficit, neto del efecto del ciclo. iii) El llamado "Impulso fiscal", del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese organismo define una medida del efecto del entorno sobre el déficit denominada "Saldo cíclico neutral" (SCN) que concuerda con el componente cíclico del déficit. Para su estimación, se parte del PIB real de tendencia estimado mediante la aplicación del filtro de Prescott para un año seleccionado como base, el cual se "infla" con el índice implícito del PIB; asume elasticidades unitarias positivas de los gastos y de los ingresos con respecto al producto nominal tendencial y el observado, respectivamente. El SCN de cada año se calcula, entonces, haciendo crecer los gastos del año base con el PIB de tendencia y los ingresos de ese año, con el PIB observado. A partir del indicador del déficit discrecional, que se obtiene por diferencia entre el saldo observado y el saldo cíclico neutral, se calcula un indicador de impulso fiscal, esto es, de la dirección mayormente expansiva o contractiva de la política, como el cambio año a año en el nivel del primero. El indicador del FMI presenta la ventaja de que no requiere estimar elasticidades de los gastos e ingresos respecto al producto y la mayor simplicidad del cálculo. Sin embargo, se le atribuye la desventaja de que asigna al componente discrecional el aumento de la recaudación asociado a la progresividad fiscal, lo cual implica que durante una expansión económica, tiende a sobreestimar el efecto contractivo de la política fiscal y viceversa; además, incluye también dentro del componente discrecional, el efecto residual de los estabilizadores automáticos que surge de las diferencias entre la unidad y las elasticidades de ingresos y gastos con respecto al PIB. Luego de evaluar esas metodologías , para la estimación objeto de este trabajo se decidió utilizar una variante del método del FMI que consistió en hacer la estimación de los gastos e ingresos inducidos por el entorno mediante la extrapolación de los gastos del año previo con la variación del producto tendencial nominal y de los ingresos con el cambio del producto nominal observado, y no mediante el uso de un año base fijo. El empleo de este método se fundamenta en las siguientes razones: 18 18 Estudios realizados para España reportan diferencias reducidas de niveles, pero no de signos, al emplear esos métodos. Además, la media ponderada de las elasticidades de los distintos ingresos y gastos respecto al producto se aproxima a la unidad. 7 w La carencia de estimaciones sobre las elasticidades de los distintos rubros del presupuesto con respecto al producto y de información para el cálculo del producto potencial (en especial, sobre el coeficiente de Okun), que se requieren para aplicar el indicador de la OCDE y de la CE. w Se consideró inconveniente extrapolar los ingresos y los gastos de un año base fijo en razón de que los niveles resultantes de la aplicación de este método, no parecieron compatibles con el PIB observado, por lo que los cocientes de cada año con respecto al producto nominal se situaban en niveles poco razonables. w Si bien en general los autores no aconsejan emplear como indicador el nivel de los saldos cíclicos ni discrecionales sino los cambios debido al cariz normativo que introducen en el análisis 19, se estimó que en este primer intento podía ser de interés contar con información de ese tipo. Como se verá, la medición se realizó tanto para el déficit como para los ingresos y los gastos, lo cual ayuda a explicar la evolución del saldo presupuestario. Las características más importantes de la metodología aplicada y la interpretación de los distintos indicadores, se exponen a continuación: i)El nivel institucional para el que se realizó el cómputo fue el Sector Público Combinado (SPC), compuesto por el Sector Público no Financiero -Gobierno Central y 18 instituciones públicas- y el Banco Central de Costa Rica. Se considera que esa agregación es suficientemente amplia y representativa del sector público costarricense. ii)El periodo para el cual se hizo la medición fue de 1986 a 1994 . Debido a la pérdida de datos al aplicar diferencias, el déficit discrecional se calculó desde 1987 y el indicador de impulso fiscal desde 1988. 20 iii)Se tomó como sendero de expansión económica, la tendencia del PIB real aproximada con base en el filtro de Hodrick y Prescott . 21 La utilización de la tendencia tiene al menos dos ventajas: a) tiende a suavizar los choques, tanto de oferta como de demanda, sobre la producción y b) las técnicas de estimación son generalmente de naturaleza mecánica y en gran medida libre de modelos, lo cual evita tener que hacer supuestos explícitos sobre factores tales como la tasa de progreso tecnológico o la tasa natural de desempleo como en el caso de otras técnicas . 22 Para la estimación en términos nominales, se empleó el índice de precios implícito del PIB. iv)El Indicador del Efecto Discrecional del Déficit (IEDd) o déficit discrecional, expresado inicialmente en colones corrientes de cada año, sería : 23 19 Ello se aduce, específicamente, porque las mediciones no son indicadores de impacto de la política fiscal sobre la dem anda agregada; no existe un valor óptimo para el gasto agregado de un país en un determinado momento y debido a que la gestión fiscal es sólo uno de los componentes que inciden sobre la demanda. 20 No se dispuso de datos con ese nivel de agregación institucional para años anteriores a 1986. 21 Una exposición detallada del método se presenta en Muñoz y Kikut (1994). 22 Gómez (1993). 23 Se hace notar que, por la forma en que se define el déficit, éste tendría un signo positivo; en razón de ello, un signo negativo denota superávit presupuestario. Se consideró que el adoptar esa convención conlleva algunos 8 IEDdt = Dt - DCNt Dt : DCNt : v) , donde: Déficit nominal observado en el año t. Déficit cíclicamente neutral, definido como aquel nivel de déficit nominal que ejercería la misma presión sobre el nivel de actividad económica del año t que la que existía en el año previo. El DCN, también en términos nominales, se definió de la siguiente forma: DCNt = Gt-1 Y*t - It-1 Yt Y*t-1 Yt-1 = GCNt - ICNt , donde: Gt-1 It-1 Y*t-1 Y*t Yt-1 Yt GCNt ICNt : : : : : : : : Gasto público en el año t-1. Ingresos públicos en el año t-1. Producto tendencial en el año t-1. Producto tendencial en el año t. Producto observado en el año t-1. Producto observado en el año t. Gasto público cíclicamente neutral del año t. Ingresos públicos cíclicamente neutrales del año t. vi)Como puede apreciarse, el gasto público se considera cíclicamente neutral si aumenta en proporción al PIB nominal de tendencia, de manera que su peso con respecto al producto tendencial se mantenga igual al existente en el año previo. Los ingresos, por su parte, lo serían si aumentaran al ritmo del crecimiento del PIB nominal observado, manteniendo así la misma carga respecto al producto observado que existía en el año anterior. En línea con ello, aumentos del gasto por encima de esos niveles o aumentos del ingreso por debajo, tenderían a ser expansivos y viceversa. El contraste del déficit observado con el cíclicamente neutral es el indicador de política fiscal discrecional, IEDd. Si éste fuera positivo (D > DCN), indicaría que la política fiscal fue expansiva; en caso contrario sería restrictiva. Un valor nulo o muy cercano a cero indicaría que no hubo una política definida en el periodo, por lo cual el déficit registrado sería el resultante del entorno económico. vii)Además, la comparación del signo del IEDd con la fase del ciclo en que se encuentra la economía, es una señal de si la política fiscal ha apoyado o reforzado al ciclo (si el IEDd es positivo cuando la actividad económica se expande o negativo en la fase recesiva) o beneficios en cuanto a la facilidad de asociar los signos de los indicadores con los impactos ya que en general signos positivos indican política fiscal expansiva o de mayor impacto expansivo que la del año previo, según se trate del indicador discrecional o el de impulso de la política. 9 contracíclica, esto es, si tiende a estabilizar fluctuaciones de la actividad económica (si es positiva cuando la actividad económica desciende o negativa cuando se recupera) . 24 viii)Para tratar de eliminar la dependencia del indicador con respecto a las características propias del año que se toma como base (en este caso el previo) y normalizarlo, se definieron las magnitudes anteriores con respecto al PIB nominal observado de cada año. ix)Con base en el indicador del efecto discrecional, se define el "Indicador de impulso fiscal" del déficit (IIFd), considerando proporciones del PIB, de la siguiente forma: IIFdt = ∆ ( IEDdt ) = IEDdt - IEDdt-1 Yt Yt Yt-1 Si el IIFd de un año determinado fuera positivo, denotaría que habría existido un impulso expansivo en el sentido de que la política fiscal habría sido más expansiva que la del año anterior. Por ejemplo, un presupuesto que pasa de contractivo a menos contractivo, o un presupuesto expansionista que pasa a serlo más, denotarían ambos un impulso fiscal positivo. Si fuese negativo, indicaría mayores esfuerzos discrecionales por contener el crecimiento de los gastos o procurar la expansión de los ingresos, que los realizados en el año previo. x)Con el fin de aprovechar la información intermedia derivada del cálculo, se hizo también el análisis para los gastos y los ingresos globales, a fin de determinar a grosso modo el origen de los cambios en el IEDd y el IIFd . Para ello, se computaron de manera similar sendos indicadores discrecionales para el gasto (IEDg) y para los ingresos (IEDi), como la diferencia entre el nivel observado y el cíclicamente neutral, e indicadores de impulso para cada rubro (IIFg; IIFi), como la diferencia entre los índices discrecionales de cada año con respecto al anterior . 25 26 xi)Además, como complemento analítico de los indicadores, en el siguiente punto se presenta una reseña de la evolución reciente de las principales variables fiscales y de las medidas de política presupuestaria más relevantes de los últimos años. Finalmente, se cree conveniente exponer algunas consideraciones importantes sobre los indicadores presentados. En el análisis de mediciones de este tipo debe tenerse presente que la estimación del impulso fiscal, sea cual fuere el método empleado, debe tomarse como un primer paso en el análisis de la política fiscal ya que no es un indicador del impacto total en el corto o mediano plazo ni una medida de la contribución del sector gobierno al crecimiento del PIB; además, puede estar captando los efectos directos o indirectos de otras variables no consideradas explícitamente. A lo sumo, provee una medida de la magnitud del estímulo inicial sobre la 24 Esta concepción atiende al sentido de posible causalidad de las variables con respecto a la actividad económica. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no existe consenso teórico sobre cuál es el impacto macroeconómico del déficit público sobre el nivel de actividad real a corto plazo y posiblemente en el más largo plazo; el impacto será diferente según sea su origen: aumento de compras públicas, de gastos de transferencia o de reducción de ingresos. Para una exposición detallada de los desarrollos teóricos sobre esos probables efectos, ver Viñals (1985). 25 Como se indicó antes, ese análisis puede hacerse con mayor detalle, esto es, por rubros de gasto o por institución, así como por fuente de ingresos. 26 Es importante observar que para estos indicadores parciales se mantienen las siguientes relaciones: IEDd = IEDg - IEDi y IIFd = IIFg - IIFi. 10 demanda agregada que resulta de los efectos netos de la política fiscal en un determinado periodo ; el IIFd pretende determinar especialmente la dirección y, en algún grado, la magnitud del cambio en la gestión presupuestaria en el sentido de si se está moviendo hacia la expansión o a la restricción, en vez de cuáles son sus efectos. 27 Debe indicarse, asimismo, que a pesar de que la principal ventaja del método seleccionado consiste en la simplicidad de su cálculo y la escasa información que se requiere, Heller y otros (1986) le señalan algunas limitaciones que deben tomarse en cuenta: i)La elasticidad de los gastos y de los ingresos públicos con respecto al producto no es empíricamente igual a la unidad en la mayor parte de países. ii)El método conlleva que el efecto de los estabilizadores automáticos que provocan diferencias de las elasticidades de los ingresos y los gastos respecto al producto nominal, y la unidad, se incluyan en el impulso fiscal . 28 iii)Al calcular el impulso fiscal de manera residual, éste no sólo incluiría el impacto de cambios en la política fiscal y el efecto subsiguiente de los estabilizadores automáticos, sino también el de cambios estructurales en la economía. iv)El método adolece del llamado "problema del multiplicador del presupuesto balanceado" ya que asume implícitamente que incrementos iguales en los gastos e ingresos públicos no ejercen un estímulo adicional sobre la demanda agregada, cuando la mayor parte de los modelos convencionales asumen que una variación del gasto de gobierno tiene un mayor y más directo impacto sobre el ingreso que un cambio equivalente en los impuestos. v)Se ignoran los efectos particulares de los precios, de las tasas de interés (tanto en términos reales como nominales) y del tipo de cambio. Aparte de lo anterior debe tenerse en cuenta que, como ocurre con la mayor parte de los fenómenos económicos, no puede esperarse que un solo indicador pueda reflejar de manera completa todas las facetas de una realidad de naturaleza generalmente muy compleja; en todo caso, éstos deben complementarse y analizarse conjuntamente con otros indicadores y con la información básica, tanto cuantitativa como cualitativa, sobre el fenómeno. 27 El grado en que un determinado estímulo tenga realmente un efecto expansionista o contraccionista sobre el producto real o los precios, dependerá del nivel de utilización de la capacidad instalada, del efecto sobre el sector privado de cómo se financia el desbalance presupuestario, la política monetaria, la estructura de los gastos e ingresos marginales, etc. Heller y otros (1986). 28 No obstante, debe tenerse en cuenta que la elección del conjunto de estabilizadores automáticos existente surge de una decisión discrecional. 11 IV.EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FISCALES Y DE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA FISCAL Durante el lapso 1986-1993, el déficit nominal del Sector Público Combinado (SPC) , que fue creciente hasta 1990, mostró descensos muy importantes hasta 1993 cuando llegó a representar solamente una tercera parte del desbalance nominal registrado en 1990 (las cifras absolutas se muestran en el Anexo y las relativas en el Cuadro no. 1). 29 En términos del PIB, destaca también la notable disminución del saldo presupuestario: de 4,6% entre 1986 y 1990 hasta 1,3% entre 1991 y 1993 . 30 PERIODO 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 CUADRO N°1 PRINCIPALES VARIABLES FISCALES 1 -en porcientos del PIB nominalGASTOS INGRESOS DEFICIT 53,26 50,22 51,58 52,83 51,50 46,16 44,88 44,52 49,82 47,75 46,46 47,93 47,89 46,10 44,18 43,82 43,62 41,85 5,50 3,76 3,65 4,94 5,40 1,98 1,06 0,90 7,96 DEFICIT PRIMARIO2 -5,74 -7,48 -7,63 -5,77 -5,24 -7,76 -6,85 -5,61 +1,05 1 Un signo positivo indica déficit mientras que un signo negati vo indica superávit. Se excluyen de los gastos el pago de intereses. n.d. No disponible. Fuente: Sección Finanzas Públicas y Mercado de Capitales, BCCR. 2 El cambio de tendencia del déficit público se explica por el mayor crecimiento mostrado por los ingresos con respecto a los gastos entre 1986 y 1993 : 22% contra 20% anual, en su orden. Esas diferencias en la expansión anual de los ingresos y los gastos se acrecentaron entre 1990 y 1993: 25% contra 21% anual. 31 Además, cabe destacar una característica importante de la posición presupuestaria de ese agregado institucional: ha habido superávit primario en todo ese periodo, esto es, el saldo calculado sin tomar en cuenta los gastos financieros es positivo e importante (en promedio, un 6% del PIB). Finalmente, resalta la situación de las finanzas públicas en 1994 puesto que muestran un importante deterioro. Según la información preliminar disponible, el déficit del SPC se elevó de un 1% en 1993 a casi 8% del PIB como resultado de un descenso en la importancia de los ingresos respecto al producto (1,8 puntos) y una muy significativa elevación del gasto (5 puntos); el gasto 29 Sector Público no Financiero (compuesto por el Gobierno Central y 18 instituciones públicas) y el Banco Central de Costa Rica. 30 Promedios simples. 31 Tasas de crecimiento geométrico. 12 creció más que los ingresos (35% contra 16%). Por su parte, el saldo primario revertió su comportamiento; pasó a ser deficitario por primera vez en el lapso analizado. Como complemento de lo anterior, en el cuadro N°2 se presenta una reseña de las principales medidas de política fiscal de gastos e ingresos públicos implementadas entre 1986 y 1994, elaborada con base en las Memorias Anuales del Banco Central de Costa Rica. En términos generales, se aprecian los esfuerzos por contener el crecimiento del gasto público y por mantener o elevar el ritmo de ascenso de los ingresos. Resaltan especialmente en ese resumen, por el lado del gasto, las medidas contractivas adoptadas en 1987 y de 1991 a 1993 y, por el lado de los ingresos, los intentos por procurar una mayor recaudación en 1988 y de 1990 a 1993. Asimismo, en cuanto a los ingresos se aprecian también medidas compensatorias a los esfuerzos por generar mayores recaudos, como fueron las dirigidas a desgravar las compras externas como parte de la política de apertura al exterior, así como algunas reversiones de ese proceso y ajustes impositivos de vigencia temporal . 32 CUADRO N°2 SITUACION FISCAL Y PRINCIPALES MEDIDAS DE POLITICA FISCAL DISCRECIONAL EN EL PERIODO 1986 - 1994* AÑO 1986 1987 GASTOS TOTALES Crecimiento: 28% INGRESOS CORRIENTES Porc. PIB: 53% Crecimiento: 23% Porc. PIB: 48% Se realizó una subejecución del presupuesto del gobierno central, excepto en los rubros de sueldos y salarios e intereses. Asimismo, el CNP se desligó de la compra de arroz y sorgo, lo cual redujo el déficit de esta institución. RECOPE logró un cuantioso superavit producto de una reducción en los precios externos del petróleo que no se trasladó a los consumidores internos de combustibles. Crecimiento: 9% Crecimiento: 12% Porc. PIB: 50% Porc. PIB: 46% El presupuesto se subejecutó, principalmente posponiendo gastos de capital y el no reemplazo de plazas vacantes. En el último trimestre, se aprobó un nuevo paquete tributario que gravó principalmente los bienes suntuarios y la riqueza personal. Se presentaron altas tasas de interés en el último trimestre. Inicio del proceso de desgravación de importaciones según PAE I: baja en sobretasas en enero y de aranceles en octubre. También en el último trimestre, aumentó el precio de los bienes y servicios del sector público. 1988 Crecimiento: 26% Porc. PIB: 52% Crecimiento: 27% Los gastos del gobierno central crecieron en un 20,3% como consecuencia del aumento de un 28% en las transferencias corrientes y de capital, las cuales representaron un 48% del gasto global. Porc. PIB: 48% Los ingresos del gobierno central crecieron en un 21,4% producto del establecimiento de nuevos sistemas impositivos y mecanismos más eficientes de cobro. Además: la mayor devaluación del colón que hizo aumentar la recaudación de impuestos a las importaciones, y el efecto 32 El marcado crecimiento del valor nominal de las importaciones en colones, el aumento en la participación de mercancías más gravadas y las reversiones temporales del proceso de desgravación, sostuvieron la importancia relativa de los recaudos por importaciones a pesar de la baja tendencial de tarifas. No obstante, la reducción de recargos tuvo consecuencias negativas sobre los ingresos en 1988, 1992 y 1994. Ver Méndez (1994). 13 CUADRO N°2 SITUACION FISCAL Y PRINCIPALES MEDIDAS DE POLITICA FISCAL DISCRECIONAL EN EL PERIODO 1986 - 1994* AÑO GASTOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES recaudación de impuestos a las importaciones, y el efecto indirecto de la inflación. 1989 1990 1991 1992 Crecimiento: 25% Porc. PIB: 53% Crecimiento: 22% Los gastos del gobierno central crecieron en un 32%, como consecuencia de un aumento en las transferencias (57%), en sueldos y salarios (39%), y en pago de intereses (44%). Los ingresos del gobierno central crecieron un 19,3%, básicamente por la mayor recaudación debida al incremento en el monto de las importaciones. Crecimiento: 20% Crecimiento: 18% Porc. PIB: 52% Porc. PIB: 46% A partir del segundo semestre, se tomaron las siguientes medidas: i. No sustituir plazas vacantes. ii. Plan de movilidad laboral. iii. Subejecución del gasto en un 5%. iv. Recorte de programas de inversión. Se logró una fuerte disminución en la tasa de crecimiento del gasto del gobierno central, pasando del 32% en 1989 a un 19%. La tasa de variación de los ingresos del gobierno central pasó de un 19,3% en 1989 a 17,6%, debido a la menor recaudación de impuestos al café, dada la baja en su producción y exportación. Esta situación no fue peor gracias a una expansión en los ingresos aduaneros, como consecuencia de un mayor volumen de importaciones y agilización en el control aduanero. Además, se dio una mayor recaudación por el impuesto de ventas y renta. A partir de julio, se dio una elevación del piso arancelario en 5 puntos porcentuale que se derogó en abril de 1994. En setiembre se aumentó el impuesto a la exportación de banano en un 27,3%. También se dieron facilidades de pago con los impuestos atrasados. Crecimiento: 18% Crecimiento: 26% Porc. PIB: 46% Porc. PIB: 44% Medidas implementadas para contener el ritmo de expansión de gastos del sector público: i. Reducción del número de empleados públicos. ii. Política salarial restrictiva. iii. Límite a algunos gastos, especialmente los de capital. La tasa de crecimiento de los ingresos (34%) superó a la de los gastos del gobierno central (24%). Crecimiento: 27% Crecimiento: 30% Fuertes medidas para aumentar los ingresos: i. Aumento de la tasa del impuesto de ventas (de 10% a 13%). Este disminuye 1 punto porcentual cada año, hasta retornar al nivel original del 10% en 1994. ii. Aumento de tarifas de bienes y servicios del sector público. iii. Importante elevación temporal de los recargos a las importaciones (aumento general de 10 puntos en las sobretasas, del 12/12/90 hasta el 31/08/91 -ocho meses-). iv. Mejoramiento en el método de recaudación tributaria. Porc. PIB: 45% Medidas: i. Movilidad laboral. ii. Moderada política salarial. Crecimiento: 18% Porc. PIB: 44% La tasa de crecimiento de los ingresos del gobierno central fue del 39% y la de los gastos del 28%. Medidas: i. Incremento en los precios y tarifas de bienes y servicios públicos. ii. Mecanismos más eficientes de recaudación fiscal. Mayor recaudación de gravámenes ligados al comercio exterior, no obstante que en abril se eliminó el régimen de sobretasas. Niveles más bajos de tasas de interés. 1993 Porc. PIB: 48% Porc. PIB: 45% Crecimiento: 18% Medidas: Medidas: 14 Porc. PIB: 44% CUADRO N°2 SITUACION FISCAL Y PRINCIPALES MEDIDAS DE POLITICA FISCAL DISCRECIONAL EN EL PERIODO 1986 - 1994* AÑO 1994 GASTOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES i. Contención del gasto público. ii. Se finiquitaron arreglos de pago con los acreedores externos e internos. i. Mejoras en la recaudación tributaria. ii. Ajustes a precios y tarifas en bienes y servicios suministrados por empresas públicas. Disminución en el pago de intereses de la deuda interna. Mayor recaudación ligado al comercio exterior (aduanas) y ventas. Crecimiento: 35% Porc. PIB: 50% Crecimiento: 16% El crecimiento de los gastos del gobierno central (49%) más que triplicó al de los ingresos (15%). Lo más significativo fue el gasto en pensiones, salarios, transferencias e intereses. También destaca el efecto de las pérdidas del Banco Anglo (1,8% del PIB). La desaceleración en los ingresos se explica por la mayor desgravación arancelaria y la disminución de un punto porcentual en el impuesto sobre ventas. Porc. PIB: 42% Las tasas de variación y las razones con respecto al PIB presentadas al inicio del comentario de cada año se refieren al Sector Público Combinado. Fuente: Memorias Anuales del Banco Central de Costa Rica. V.ANÁLISIS DE RESULTADOS El gráfico N°1 muestra la evolución de la brecha relativa entre el PIB nominal observado y el de tendencia para el lapso 1986-1994 . Puede apreciarse cómo el producto aumentó por debajo del crecimiento de tendencia entre 1986 y 1991, año a partir del cual la actividad económica muestra un comportamiento definido hacia la recuperación. Sin embargo, la expansión de la economía se desacelera en 1994 . 33 34 33 La brecha se define como la diferencia porcentual entre el PIB nominal observado y el de tendencia (éste se calculó en términos reales con base en el filtro de Hodrick y Prescott y, en términos nominales, empleando el deflator del PIB). 34 Diversos estudios sobre ciclos económicos realizados con distintos propósitos para Costa Rica empleando datos mensuales y trimestrales, corroboran los resultados obtenidos con base anual en este trabajo. Ver Gaba y otros (1993) -ahí se presenta también una recopilación de las investigaciones realizadas hasta 1992-; Herrera y otros (1993) y Azofeifa y otros (1994). 15 El cuadro N°3 presenta el déficit fiscal observado (D) en el periodo 1987-1994, desglosado en sus componentes discrecional (IEDd) y cíclico (DCN), todos como porcientos del PIB de cada año. CUADRO N°3 INDICADOR DEL EFECTO DISCRECIONAL -porcientos del PIB nominal observadoPERIODO IEDd1 DCN2 D3 Var.PIB real 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 -2,57 -0,99 1,63 -0,14 -4,56 0,54 0,78 7,26 6,34 4,63 3,31 5,54 6,54 0,53 0,12 0,71 1 3,76 3,65 4,94 5,40 1,98 1,06 0,90 7,96 Obs. 4,76 3,43 5,66 3,55 2,26 7,73 6,40 4,50 Déficit observado menos el cíclicamente neutral. Déficit cíclicamente neutral. 3 Déficit fiscal total. 2 16 Tend. 5,51 5,23 4,97 4,74 4,53 4,34 4,16 4,00 Se aprecia que el efecto de la actividad económica sobre el desbalance presupuestario público (DCN) tiende a provocar una situación deficitaria en todo el periodo . Sin embargo, los niveles no se mantienen estables: el indicador cíclico permanece alto entre 1987 y 1991 y, luego, pasa a niveles en extremo reducidos en los últimos tres años. En 1993 ocurre el menor déficit coyuntural y en 1994 se nota un pequeño repunte de ese saldo. 35 Ese comportamiento del componente cíclico del déficit es atribuible al efecto de las fluctuaciones económicas alrededor de la tendencia de largo plazo: en la fase descendente del ciclo hasta 1991, el reducido aumento coyuntural de los ingresos tiende a provocar una situación altamente deficitaria que se revierte conforme la economía muestra signos de recuperación y de expansión sobre los niveles de tendencia. En 1994, la desaceleración de la actividad económica resulta en un pequeño aumento del déficit atribuible al ciclo. Se notan también esfuerzos de contención fiscal y de gestión expansiva en los años analizados (ver además el cuadro N°4) : 36 i)En 1987 y 1988, como resultado neto la política fiscal fue restrictiva, tendió a generar superávit especialmente en el primer año; no obstante, esa gestión fue más que compensada por el efecto deficitario inducido por el ciclo económico. Los intentos de contención del gasto público en 1987 y de incrementar los ingresos en 1988 , parecen verse reflejados en los indicadores discrecionales parciales: el IEDg en el primer año fue de -3,87 y el IEDi de +1,47 en 1988 . 37 38 35 Debe tenerse en cuenta que ese resultado deficitario se debe e n parte a la extrapolación de situaciones siempre deficitarias. Por ese motivo, debe verse la tendencia, vista mediante la comparación de los niveles anuales. En este caso, la tendencia hasta 1991 de generar déficit significativos y posteriomente desbalances muy reducidos. 36 En la interpretación de estos resultados, debe tenerse presente el sesgo de este indicador a subvaluar la gestión contractiva de la política en la fase descendente del ciclo y a subvaluar también la expansiva en la etapa de recuperación (en este caso, porque parte de la mayor generación de ingresos derivada del ciclo es captada como gestión discrecional). 37 Primer año de vigencia plena del paquete tributario aprobado a fines de 1987. 38 Una interpretación simple de esas mediciones es la siguiente: en 1987, la razón gasto/PIB fue 3,87 puntos inferior a la que determinaba el crecimiento de tendencia del producto en ese año (esa fue la pérdida de importancia del gasto respecto a la vigente sobre el PIB potencial en 1986); en 1988, la razón ingresos/PIB aumentó en 1,47 puntos en relación con la que existía en el año anterior (ese fue el aumento con respecto a la participación observada en 1987). 17 CUADRO N°4 INDICADOR DEL EFECTO DISCRECIONAL E IMPULSO FISCAL DEL DEFICIT, DEL GASTO Y DE LOS INGRESOS -en porcientos del PIB nominal observadoEFECTO DISCRECIONAL1 IMPULSO FISCAL2 PERIODO IEDd IEDg IEDi IIFd IIFg IIFi 1987 -2,57 -3,87 -1,29 1988 -0,99 0,48 1,47 1,59 4,35 2,76 1989 1,63 1,59 -0,04 2,62 1,11 -1,51 1990 -0,14 -1,93 -1,79 -1,77 -3,52 -1,75 1991 -4,56 -6,48 -1,92 -4,42 -4,55 -0,13 1992 0,54 0,17 -0,37 5,10 6,65 1,55 1993 0,78 0,59 -0,19 0,25 0,42 0,17 1994 7,26 5,49 -1,77 6,47 4,90 -1,58 1 Un signo positivo denota una política fiscal expansiva y, negativo, una contractiva. 2 Un signo positivo denota un impulso expansivo y, negativo, uno contractivo. En 1989, la política fiscal fue expansiva aportando una tercera parte del déficit observado. Esa situación fue el resultado de no haberse realizado en ese año esfuerzos de política importantes por contener el gasto o incrementar los ingresos. Como complemento de lo anterior, puede observarse el indicador de impulso fiscal del déficit (IIFd); éste mostró signos positivos tanto en 1988 como en 1989. En el primer año, como reflejo de un menor esfuerzo de contención fiscal (generar menor superávit discrecional) y, en el segundo, el paso de una intención levemente superavitaria hacia una situación deficitaria (pequeño impulso expansivo del gasto unido a menores esfuerzos en la recaudación de ingresos adicionales). ii)En 1990, y muy especialmente en 1991, el IEDd fue negativo, como reflejo de los significativos esfuerzos realizados en esos años por depurar las finanzas públicas. La gestión contractiva se concentró en la política de gasto ya que las acciones discrecionales para generar mayores ingresos parece que no fueron de la magnitud necesaria para sostener su importancia en la economía. Sin embargo, de no haberse realizado tales esfuerzos, el déficit hubiese alcanzado niveles similares a los observados en los años anteriores. El indicador de impulso fiscal capta esos intentos: se notan grandes aumentos anuales en la restricción de los gastos en ambos años y la debilidad manifiesta en cuanto a sostener los ingresos públicos. iii)En 1992 y 1993, se observaron los saldos más bajos como consecuencia de los déficit cíclicos y discrecionales más reducidos del lapso analizado. Sin embargo, en esa coyuntura optimista, destacan los resultados de los indicadores de impulso debido a que empiezan a apuntar hacia el deterioro de las finanzas públicas. A pesar de detectarse gestiones diferenciales hacia una mayor generación de ingresos, se aprecia también una muy elevada y sostenida política expansiva de gasto en los dos años, 18 con motivo del cambio desde una gestión profundamente restrictiva en 1991 a una política neutral en 1992 y en 1993. iv)En 1994, los indicadores muestran una gran expansión discrecional del gasto y la falta de acciones específicas para aumentar los ingresos fiscales, cuya evolución respondió principalmente a los efectos económicos coyunturales. 39 Con el propósito de determinar la orientación cíclica de la política fiscal, en el gráfico no. 2 se presenta la brecha entre el PIB observado y el de tendencia y el indicador del efecto discrecional del déficit; además, con esos mismos fines, el gráfico no.3 muestra los indicadores parciales de los gastos e ingresos. 39 Debido a la ausencia de esfuerzos contractivos del gasto y las pérdidas provocadas por el cierre d el Banco Anglo. 19 Como se aprecia en los gráficos, la orientación cíclica del déficit es la misma que la del gasto: tendió a ser contractiva en la fase de desaceleración económica y expansiva en la etapa de reactivación, apoyando la dirección de la actividad económica coyuntural. Los ingresos, en razón de su comportamiento descendente, se contraponen en general al ciclo en su fase recesiva y lo refuerzan en la fase de recuperación. Así, en términos generales, puede afirmarse que la orientación fiscal ha tendido a ser procíclica en el lapso analizado. Ello se nota en especial en la fase ascendente del ciclo desde 1992 en que la política fue claramente expansiva; en la etapa descendente hasta 1991, la política fiscal apoyó al ciclo entre 1987 y 1991, años de contención fiscal, y se contrapuso a él sólo por la expansión registrada en 1989. 20 Como complemento de lo anterior se realizó un análisis similar para el déficit primario del SPC y sus componentes, en razón de que los indicadores para este saldo podrían reflejar mejor la gestión de la política fiscal dado que el gasto que excluye los intereses pagados puede considerarse que tiene un carácter más discrecional que el gasto total . 40 El ejercicio muestra, de nuevo, que es la política de gasto ahora sin incluir el pago de intereses la que ha marcado la pauta de la política discrecional del Gobierno en este campo, puesto que arroja resultados muy parecidos a los mencionados para el saldo total (ver el cuadro no. 5). Sin embargo, los cálculos denotan que aunque las diferencias son en general pequeñas, los nuevos indicadores son de mayor magnitud que los hasta ahora comentados, o sea, los valores negativos tienen menor valor absoluto y los positivos mayor, con lo cual indican que la gestión es menos restrictiva o más expansiva, al considerar los intereses. 40 Gómez (1993) anota a ese respecto que calcular los indicadores para el déficit primario es además una manera simple de realizar el ajuste por las variaciones de la inflación y de las tasas de interés reales; sin embargo, indica también que esa aproximación no resulta totalmente correcta ya que los cambios en la carga de intereses pueden tener su origen, no sólo en variaciones en esas tasas, sino también en decisiones discrecionales que afecten el volumen de endeudamiento. 21 Entre esas discrepancias resaltan las de 1991 a 1993 respecto a los cálculos anteriores: i) la gestión restrictiva del gasto y del déficit primario fue menor en 1991 y la expansiva mayor en 1992 y 1993 y ii) el impulso fiscal del gasto y del déficit primario fue más alto en 1992, lo cual refleja que, si no se consideran los intereses como parte del gasto, la política fiscal autónoma parece haber sido más expansiva en ese año que lo que denotan los índices calculados para el déficit total. CUADRO N°5 INDICADOR DEL EFECTO DISCRECIONAL E IMPULSO FISCAL DEL DEFICIT PRIMARIO, DEL GASTO SIN INTERESES Y DE LOS INGRESOS1 -en porcientos del PIB nominal observadoEFECTO DISCRECIONAL IMPULSO FISCAL PERIODO IEDdp IEDgsi IEDi IIFdp IIFgsi IIFi 1987 -2,39 -3,89 -1,29 1988 -0,82 0,65 1,47 1,57 4,33 2,76 1989 2,12 2,08 -0,04 2,94 1,43 -1,51 1990 0,05 -1,74 -1,79 -2,08 -3,82 -1,75 1991 -3,43 -5,35 -1,92 -3,47 -3,61 -0,13 1992 2,06 1,89 -0,37 5,48 7,04 1,55 1993 2,02 1,83 -0,19 -0,03 0,14 0,17 1994 7,28 5,78 -1,50 5,25 3,83 -1,42 1 Un signo positivo denota una expansión y negativo una contracción. De lo anterior se desprende que las erogaciones financieras aumentaron en esos años menos que el PIB de tendencia, por lo que el instrumento lo capta como parte de la intención restrictiva del gasto. Así, el indicador del gasto total sobrevalúa el efecto restrictivo y subvalúa el efecto expansivo de la política de gasto aún cuando los pagos de intereses sean un elemento poco discrecional. Para 1994, los indicadores de impacto son de menor magnitud lo cual indica que la política fiscal del gasto exento de intereses fue menos expansiva que el gasto total; el indicador general captura como medida expansiva el crecimiento de los intereses por sobre el aumento tendencial de la actividad económica, acaecido ese año. VI.RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 1.Este trabajo intentó aislar el efecto de las fluctuaciones de la actividad económica sobre los resultados presupuestarios del Sector Público Combinado, a fin de apreciar la acción discrecional de las autoridades gubernamentales mediante la política fiscal de gasto, ingresos y, con ello, los esfuerzos de contención o intentos de expansión del déficit público en Costa Rica en el lapso 1987 a 1994. Los indicadores calculados enriquecen la información que se deriva de los datos básicos empleados usualmente para el análisis de las finanzas estatales puesto que éstos no reflejan de manera adecuada esa faceta de la gestión fiscal. 2.El déficit se desagregó en sus dos componentes: cíclico y discrecional. Para ello, se empleó una variante del método de "impulso fiscal" desarrollado por el FMI: partiendo de la tendencia de largo plazo del PIB como marco económico de referencia y asumiendo elasticidades unitarias positivas de los gastos con respecto al producto tendencial y de los ingresos con respecto al observado, se estimaron los gastos, los ingresos y el déficit 22 "cíclicamente neutrales". Por diferencia con los niveles observados de esas variables, se obtuvo una aproximación del carácter discrecional de la política fiscal (IED; expansiva o contractiva). Con base en los cambios en las variables discrecionales, se obtuvieron para cada rubro, indicadores de impulso de la política autónoma del Gobierno (IIF; mayor gestión expansiva o contractiva). 3.Se considera que, con sus limitaciones, los indicadores del efecto discrecional de la política fiscal calculados, captan la influencia de la coyuntura económica sobre el déficit fiscal y sus componentes y, de manera bastante sensible, las distintas medidas fiscales que han llevado a cabo explícitamente las autoridades gubernamentales en los últimos años. 4.El efecto del ciclo económico sobre las finanzas públicas parece haber sido significativo. En algunos periodos, como en 1987 y 1990, revertió la intención manifiesta del Gobierno por procurar descensos significativos en el desbalance presupuestario, en tanto que en otros, como en 1992 y 1993, coadyuvó a la generación de los reducidos déficit observados. 5.De los esfuerzos de contención del gasto, resaltan los realizados en 1987 y en 1991 y, en alguna medida, los hechos en 1990, mientras que en el caso de la política de ingresos, se nota la insuficiencia de la gestión gubernamental por intentar mantener la importancia de los recaudos en la economía, a excepción de las acciones realizadas en 1988. Esto puede deberse a la inflexibilidad a la baja de los gastos públicos y a la menor discrecionalidad del aumento de los ingresos, puesto que su modificación requiere generalmente aprobación legislativa. Como resultado neto, el indicador del déficit discrecional muestra valores que reflejan políticas fiscales restrictivas importantes sólo en 1987 y en 1991, producto precisamente de los esfuerzos por el lado del gasto. Aunque lo reducido del periodo analizado impide generalizar, esos resultados dan indicios de la existencia de un ciclo político-electoral en la gestión fiscal: se notan esfuerzos de contención en los primeros años de gobierno y cierto relajamiento en los previos a las elecciones. 6.Debido a la relativa pasividad gubernamental por evitar el deterioro de los ingresos públicos en el lapso considerado, éstos han tendido a variar más como respuesta a los vaivenes de la actividad económica, aunque perdiendo paulatinamente importancia relativa (48% del PIB en 1986 contra 42% en 1994), que como resultado de una política autónoma sostenida. En razón de ello, puede afirmarse que el elemento dominante en la gestión discrecional de la política fiscal en los últimos años ha sido los esfuerzos esporádicos por controlar la expansión del gasto público, los cuales le imprimen el carácter particular a la política fiscal de Costa Rica. 7.Los indicadores de impulso fiscal recogen también esas apreciaciones. La política de cada año con respecto a la desarrollada en el año anterior, evaluada con base en el déficit (IIFd), ha sido cada vez más expansiva en todo el periodo, excepto en 1990 y 1991. El análisis por el lado de los gastos totales (IIFg) indica, otra vez, que éste marca la pauta del resultado global y que, por el de los ingresos, sólo es posible notar acciones en 1988 y, en menor grado, en 1992 y 1993, respecto a los años previos. Esto último denota un intento exitoso por aumentar la razón ingresos/PIB (implementación de un paquete tributario) en ese primer año y, en los otros dos, la gestión por procurar menores descensos en la importancia de ese rubro en la economía (mejoras en la recaudación, aumentos temporales en los impuestos, incremento de precios de bienes suministrados por el sector público). 23 8.Todos estos resultados son refrendados por los indicadores calculados para el déficit primario y sus componentes. Sin embargo, esos estimados reflejan que el indicador del gasto total comentado hasta ahora, tiende a sobrevaluar la gestión restrictiva y a subvaluar la orientación expansiva de la política de gasto. Ello se atribuye a que, aunque los gastos de intereses son un rubro menos discrecional que otros, el indicador capta su comportamiento como parte de la intención restrictiva del gobierno debido a que éste varió a un ritmo inferior al del crecimiento económico tendencial durante el periodo. 9.Como muestra de las posibilidades analíticas de los indicadores calculados, es interesante anotar los resultados del ejercicio en 1990 y 1991 en contraste con los de 1992 y 1993 (en estos tres últimos años se registraron los niveles más reducidos del desbalance presupuestario). En 1990, los esfuerzos discrecionales por reducir el déficit, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, fueron superados por el efecto deficitario que imprimía la actividad económica en su fase descendente, mientras que en 1991 se nota el resultado de la gran contención explícita del crecimiento del gasto que logra compensar en gran medida esa influencia (el déficit bajó de 5,4% a casi el 2% del PIB). Sin embargo, en 1992 y 1993, en presencia de los menores desbalances presupuestarios, el indicador de impulso fiscal muestra una gran aceleración, denotando el movimiento hacia una política expansiva como resultado de pasar desde una intención de gran contención del gasto y de impedir la caída relativa de los ingresos, a otra en 1992, mucho más relajada en ambos frentes, situación que tiende a mantenerse en 1993, apoyadas en el bienio por reducidos efectos negativos del entorno económico sobre el déficit. 10.En general, los indicadores muestran una gran prociclicidad del déficit y del gasto puesto que en la mayor parte del periodo se aplicaron políticas restrictivas cuando la economía se hallaba en la fase recesiva hasta 1991 (posiblemente para compensar la baja coyuntural en los ingresos fiscales) y expansivas en la etapa de recuperación económica (probablemente bajo el respaldo de los mayores ingresos generados por el alto crecimiento económico). Por su parte, la tendencia general a no realizar acciones por el lado de los ingresos acordes con el crecimiento de los gastos y de la economía, conllevó a que los ingresos fueran contracíclicos en la fase recesiva y que, en la etapa ascendente, apoyaran al ciclo económico. 11.La evaluación de la utilidad general de este tipo de indicadores en el caso costarricense, planteada por algunos autores, lleva a las siguientes consideraciones: i)Los indicadores dan idea de la intención del gobierno por afectar en determinado sentido el ahorro nacional mediante la política fiscal, fenómeno que no es mostrado de manera clara por las estadísticas empleadas usualmente para analizar el desempeño presupuestario del sector público. Los esfuerzos por generar posiciones superavitarias y los intentos deficitarios son decantados por los índices empleados. ii)Aunque es difícil extraer señales sobre la evolución futura de la política fiscal, en cierta forma se aprecia la bondad de las mediciones resultantes como indicadores adelantados para tales efectos. Acciones de impulso expansivo, aún en presencia de déficit reducidos o descendentes, pueden alertar sobre la inminencia de 24 políticas de contención presupuestaria futura; esfuerzos de generación de ingresos pueden ser señales de cambios estructurales en las finanzas públicas que reducirán la presión fiscal; políticas discrecionales que no tiendan a sostener los ingresos, pueden ser indicadores de la necesidad de realizar esfuerzos mayores en el futuro. iii)En cuanto a la reacción de las autoridades ante el entorno económico, los indicadores parecen reflejar esfuerzos de contención en periodos de baja actividad económica y de expansión en fases de alto crecimiento. Esto puede ser debido, no tanto a intenciones manifiestas de apoyar o contrarrestar el ciclo, sino principalmente como respuesta a los efectos de la actividad económica sobre los ingresos fiscales. 12.Si bien los indicadores calculados enriquecen la información que puede obtenerse de los datos básicos, se reconoce que aún quedan muchas inquietudes sin resolver en relación con el desempeño presupuestario del gobierno en los últimos años. En razón de ello, se considera importante hacer un ejercicio más detallado, según fuente de ingreso, rubro de gasto o por institución, a fin de explicar de manera más amplia el comportamiento de las finanzas públicas, determinar qué tan permanentes son las medidas que se adoptan y prever reversiones de los esfuerzos discrecionales realizados en un determinado periodo. Además, podría ser útil computar algunos indicadores complementarios como los del grado de sostenibilidad de la deuda pública e impacto de la política fiscal sobre la demanda agregada y las variables conexas, para lo cual es necesario superar algunas limitantes en cuanto a la disponibilidad actual de información. BIBLIOGRAFÍA Abel, Andrew (1992). Can the government roll over its debt forever? Business Review. Federal Reserve Bank of Philadelphia. Noviembre, Diciembre. Azofeifa, Georgina; Ana Kikut; Evelyn Muñoz y Margarita Rodríguez (1994). Tercer avance de ejecución del proyecto Patrones cíclicos de la economía costarricense. GTP-10-94. Banco Central de Costa Rica. Banco Central de Costa Rica. Memoria Anual. Tomo 1. Años: 1986 a 1993. Gaba, Ernesto; Evelyn Muñoz; Margarita Rodríguez; Ana Kikut y Georgina Azofeifa (1993). Entendiendo el ciclo económico de Costa Rica. Serie "Comentarios sobre asuntos económicos" no. 118. Banco Central de Costa Rica. Gómez Jiménez, Angel Luis (1993). Indicadores de la política fiscal: una aplicación al caso español. Documento de Trabajo no. 9304. Servicio de Estudios. Banco de España. González-Páramo, José; José Roldán y Miguel Sebastián (1991). Issues on fiscal policy in Spain. Documento de Trabajo no. 9121. Servicio de Estudios. Banco de España. Heller, Peter; Richard Haas y Ahsan Mansur (1986). A review of the fiscal impulse measure. Occasional Paper 44. International Monetary Fund. Washington, D.C. Mayo. 25 Herrera, Paulina; Ileana Montero y Carlos Blanco (1993). Análisis coyuntural y estructural de la actividad económica costarricense. Seminario de Métodos Cuantitativos para el Análisis de la Coyuntura. San José, Costa Rica. Méndez, Eduardo y Rodolfo Durán (1994). Propuesta de elaboración de indicadores de impacto de la política fiscal. DIE-EC-44-94. Departamento de Investigaciones Económicas. División Económica. Banco Central de Costa Rica. Méndez, Eduardo (1994). Efectos de la desgravación de las importaciones sobre la recaudación fiscal. Revista Económica Trimestral. Banco Central de Costa Rica. Setiembre. Muñoz, Evelyn y Ana Kikut (1994). El filtro de Hodrick y Prescott: una técnica para la extracción de la tendencia de una serie. DIE-NT-03-94. Departamento de Investigaciones Económicas. División Económica. Banco Central de Costa Rica. Viñals, José (1985). El déficit público y sus efectos macroeconómicos: Algunas reconsideraciones. Documento de Trabajo no. 8504. Servicio de Estudios. Banco de España. [email protected] [email protected] F:\...\PI\PI1995\PI0195/R.DOC 26