Helena y Afrodita - Revista de la Universidad de México

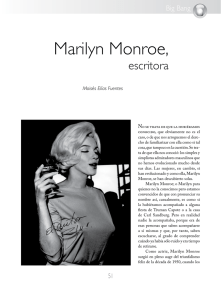

Anuncio

Obituarios a destiempo Helena y Afrodita Sealtiel Alatriste La noche del 4 al 5 de agosto de 1962: Muere Marilyn Monroe, la actriz que se volvería el símbolo sexual representativo del siglo XX. Muchos dicen que el encanto que ha ejercido sobre generaciones enteras se debe a que murió joven, o si se quiere, a que murió en el pináculo de su trágica vida. Le sucedió, dicen, lo mismo que a James Dean, que al fallecer a tan tierna edad nos legó una imagen imborrable del rebelde sin causa, de la sinrazón y la desesperación que acompañó a las juventudes del siglo XX. Sólo los jóvenes se vuelven mitos, agregan, los viejos se transforman en historia. “La gordura postrera de Marlon Brando”, decía un comentarista de la radio, “le arruinó su candidatura al Olimpo hollywoodense. ¿Cómo iba a ser un mito ese botijón infecto? Otra cosa sería que hubiera muerto después de su actuación en Un tranvía llamado deseo o, ya concediendo, cuando se estrenó El último tango en París”. Greta Garbo sería la exc e pción que confirma la regla: está entre las diosas más grandes del cine, pero ella sí envejeció, aunque, hay que reconocerlo, se ocultó a los ojos de todo el mundo y no pudimos ver los estragos que hacían los años en su rostro prodigioso. Quizás el comentarista de la radio, que he citado, tiene razón, sobre todo en el caso de Dean y Brando, y aun podemos aceptar que la imagen juvenil que conservamos de la Garbo, la mantuvo impoluta para convertirse en su propio mito, pero me parece que en el caso de Marilyn Monroe, las razones de su ingreso al Monte Olimpo van más allá de su simple juventud, pues su vida parece engarzar a la perfección con la leyenda de Helena y Afrodita, y de ello, me parece, deriva el aura mítica que hasta el día de hoy, cuarenta y cinco años des- pués de su muerte, la hace brillar con luz propia en el star system. Como bien se sabe, Afrodita fue la diosa del amor, de la belleza, de la pasión sexual. Si su origen es más bien incierto, nadie tiene ninguna duda que fue una diosa bastante fogosa —por no decir caliente— que se acostó literalmente con cuanto dios se le puso a tiro. No sólo gozaba de su prodigiosa calistenia sexual, sino que era tan generosa que andaba prodigando favo res por el mundo, y favorecía que dioses y mortales anduvieran fornicando con singular fe y entusiasmo. Entre sus favoritos estuvo un chico quien, según las crónicas homéricas, era bastante guapo, y también medio corrupto: un tal Paris, que en un concurso de diosas (una suerte de Op e ración Triunfo a la griega) dio su voto a Afrodita como la diosa más chida del Olimpo. Afrodita, para recompensarlo, le preguntó: “¿Qué quieres que te conceda, mi rey?”, y Paris, que no tenía un pelo de tonto, le contestó: “Me quiero tirar a Helena, pero ya está casada, la muy perversa”. “Yo te lo arreglo, no te preocupes”, le contestó Afrodita, y aunque su ayuda causó una guerra memorable —la de Troya— ayudó a Paris a que raptara a la susodicha, y le hiciera el amor con todas las de la ley, con las funestas consecuencias que ya apuntamos. Para que la bella Helena no se rajara a la hora de la hora (y la hiciera quedar mal con su predilecto), Afrodita le otorgó todos sus bellos atributos, pero para que no la tildaran de favoritismo, la condenó a no poder enamorarse de nadie. Ésa es una de las tragedias escondidas en la historia de las guerras entre minoicos y troyanos: se pelearon a morir por una mujer bellísima, que los inflamaba, como Afrodita, de pasión; que les inspiraba una profunda lástima por haberse casado con un malvado, pero que estaba condenada a sufrir en soledad su propio desamor. No dudo que haya habido muchas mujeres que encarnaran el mito de Helena, pero ninguna como Marilyn Mo n roe —Norma Jean, para los cuates— a lo largo del siglo XX. Fue una mujer atormentada, pobre, abandonada, solitaria, con ansia de inteligencia, astuta, tierna, buena y mala actriz a la vez, pero que sobre todo fue una mujer profundamente deseada, y su genio consistió en conservar a lo largo de su vida la fuerza de su atractivo. Tenía, por decirlo así, un sex appeal inteligente y perverso, que la hacía irresistible para los hombres, y por el cual muchos hubieran sucumbido (muchos, de hecho, sucumbieron indefensos frente a sus encantos), y por ello las dos películas emblemáticas de su filmografía son La comezón del séptimo año y Los caballeros las prefieren rubias, donde varios representantes de la clase media norteamericana dan vida y fortuna por conquistarla. Pero también (como quizá se puede ver en los mismos filmes) Marilyn hizo patente su incapacidad Marilyn Monroe REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO | 107 Marilyn Monroe para enamorarse, el enorme esfuerzo que hacía para sentir el amor, y el fracaso que siempre tuvo que enfrentar cuando intentó aparejar con alguien. El único que comprendió su tragedia íntima fue Arthur Miller, su marido y, tal vez el dramaturgo más grande de los Estados Unidos. Ya he contado esta fantasía en otro lado, pero ahora se me viene a la c a b eza porque tal vez describa, como ninguna otra, la soledad de la Monroe. Es una escena que, obviamente, nunca pre s e n c i é , que no re c u e rdoni haber visto en un documental, ni leído en ninguna revista, ni que nadie me la hubiera contado, pero que, vaya usted a saber por qué, yo tengo como cierta. Están en el desierto filmando The Mi sfits (última película de la diosa, siempre mal traducida al español), para la cual, A rthur Miller escribe el guión. Es media mañana, él sale de la tienda en la que trabaja durante el día y otea el paisaje; el viento levanta una polvareda, corren algunos huisaches, y a lo lejos descubre la silueta de Marilyn, con sus pantalones va q u e ros y su camisa de franela. Llevan cinco años casados, de lucha incansable entre el triunfo y la derrota, entre la sensualidad y la inteligencia, e n t re la depresión y la alegría, sin nunca acomodar sus ideales. En ese momento, la imagen de la d i va lo cautiva, y comprende todo. La gente cree que ella es una mujer desamparada, pero es Marilyn quien ha desamparado al mundo. No lo sabe de cierto, p e rosu tragedia personal dejará al mundo en descampado, y cualquier triunfo se conve rtirá en derrota. La mejor imagen de las ilusiones que quiere re p resentar es ésa: la mujer más bella del mundo, sola, tambaleante, en medio del viento del desierto, buscando a quien amar. Los años sesenta acaban de empezar con todo su vigor, es la década de las ilusiones que ella representa, la de la juventud que se lanzará en pos de sus esperanzas sin darse cuenta de que esas esperanzas se sostienen con pastillas mezcladas con alcohol. Miller lo dirá más tarde en su autobiografía: Marilyn fue una poetiza en la esquina de una calle, intentando recitar un poema a una multitud que sólo q u i e requitarle la ropa. “Tendría que haber sido más cínica para vivir”, se dice. ¿Cínica como quién?, ¿como Afrodita o como Helena?, se pregunta a continuación y sigue observándola, incrédulo ante lo que emp i eza a sospechar. ¿Y si esto fuera Troy a ? , ¿si esta sequía fuera la misma que provocó el cerco de los griegos?, ¿si él fuera Paris, a quien Afrodita concedió el deseo de amar a la mujer más bella del mundo? Ahí está él, fuera de su tienda, observando a Marilyn y lo comprende todo: la ha idolatrado pero ha sido incapaz de amarla, de la misma manera que ella ha fingido cada instante de amor: la diosa que le fue concedida en un altar, impedida para amarlo. Es, ya lo dije, una escena imaginaria, un símbolo del desenc u e n t ro erótico, que no puedo quitarme de la cabeza como si fuera real, porq u e ahí está, la soledad que la condujo a la muerte. Lo que uno descubre en las prodigiosas fotos que Go rdon Green le tomó a Marilyn Mo n roe es precisamente eso: su soledad, su tristeza, su inconmensurable nostalgia, cifran su incapacidad para amar. Pagaba —como en el mito de Helena y Afro d i t a que ella encarnó como nadie— el flaco privilegio de apasionar a los hombre s . La gente cree que Marilyn es una mujer desamparada, pero es ella quien ha desamparado al mundo. 108 | REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO